LIVE REPORT 見せます建築現場

二乗-noイエ

- 2024.09.20

-

こんにちはIです。「 二乗-noイエ 」16回目にして最終回になります。

工事も終盤。ここでもう一度告知させていただきます。

9月28日・29日「 二乗-noイエ 」オープンハウスを開催します!(*´꒳`*ノノ゙パチパチ

ここでざっくりと建物の概要をお伝えしますと、

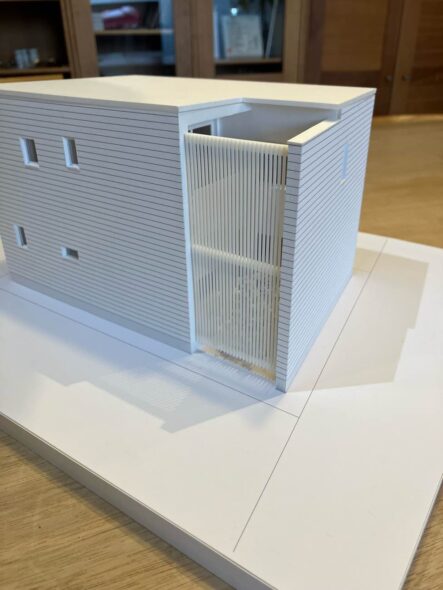

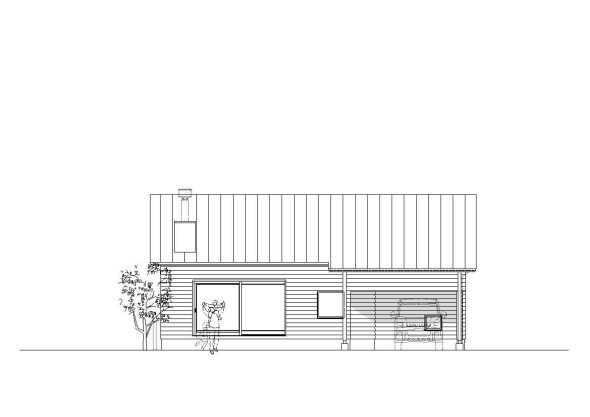

なが~いアプローチのある平屋建てで外壁が道南杉板張りをメインに、一部塗り壁でアクセントをつけた外観になっています。

主な特徴としては、

・木製サッシ越しに山を眺めるダイニング

・敷地の高低差を活用したスキップフロアのリビング

・オールシーズンBBQ、1年中活用できる屋根付き土間テラス他にも温泉の脱衣場っぽい感じのサイザル麻の床仕上げがあったり、銘木屋さんで選んだ木を活用したカウンターが随所にあったりもします。

モデルハウスにご来場いただくと「写真以上の良さがある」と言ってくださることがあります。

百聞は一見にしかず、なんてコトワザがあるくらい「見る」ことは大事ですが、写真で伝えられる情報には限りがありますので、できればやっぱりSUDOホームの家を実際に「体感」しにきていただければ幸いです。

百聞は一見にしかずですが、百見は一体感にしかずです。

ぜひSUDOホームの家を体感しにきてくださいませ!

みなさまのご来場を心待ちしております!それでは「 二乗-noイエ 」16回目スタートです。

電気・設備の機器類が届き取付はじめています。

廊下からLDKに入るとこんな感じの視界が広がります。ダイニングの窓からの外の抜けもあるので、実際にはもっと広がりが出ます。

さっそく「百見は一体験にしかず」の部分です。

こんな感じで山が見えています。

トイレの銘木カウンターに手洗い器と水栓が付きました。

下のキャビネット部分には貯湯器もついているので、冬に手を洗うときもぽっかぽか。

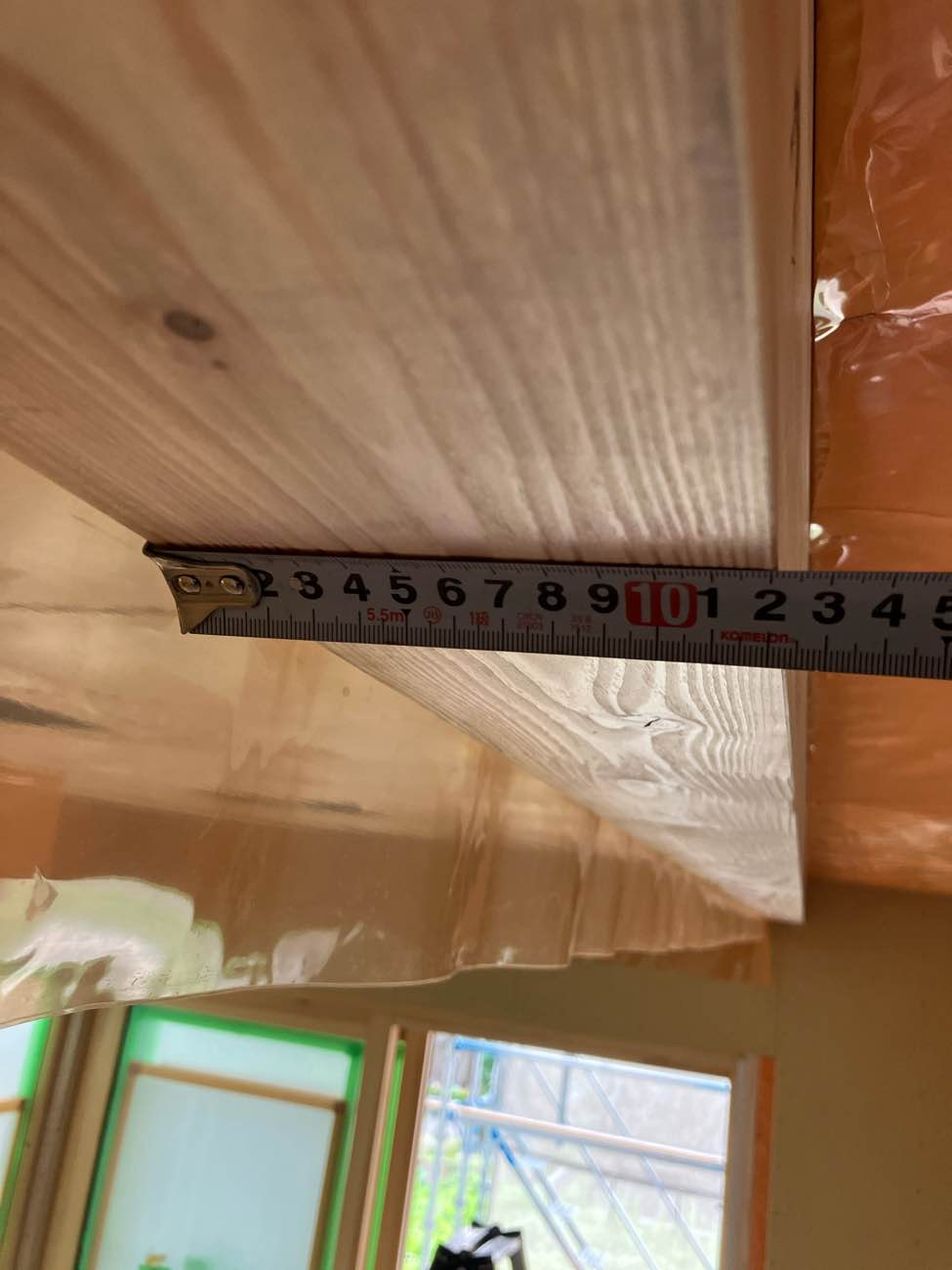

いよいよ床の養生を剥がす日がきました。

うまく表現できませんが、床の養生を剥がすと「現場」から「家」になる感じがします。

ご主人の寝室にも照明器具が付きました。

和っぽいペンダントに合わせて和っぽいスタンドライトをセットアップしてご用意いたしました。

寝る前スタンドライトだけ付けるのも雰囲気が良さそうです。

和室から北側を見た時の眺望です。

サイザル麻を貼り始めます。この表面の脚触りが足つぼみたいで気持ちが良いです。

ぜひこれも体験してみていただきたいです。

床の仕上げ塗装が完了しました。

久しぶりに屋外の写真も。

長いアプローチの奥にある玄関ポーチ。ここはアクセントに塗り壁としました。茶色く塗装した道南杉がメインの外観で、一部アクセントに白い塗り壁としています。

ダイニングチェアに座った視点での北側眺望です。

これまでお伝えしたように、春夏秋冬、雨奇晴好。年中愉しめる空間に、という思いの場所です。

ちなみに窓の奥が屋根付きの土間テラスです。

これがリビングからの見返しで、

これがリビングから北側の眺望です。

ウッドデッキを造っています。ここからも先ほどの眺望を愉しむ空間になっています。

他にも少し外構は残っていますが、これでほぼ工事は完了です。

オープンハウスはホームページからご予約できます。⇒ご予約はこちら

お電話(011-816-8900)でのご予約も承っておりますので、気軽にお申込みくださいませ。

ぜひSUDOホームの居心地を体感いただければと思います。それではたくさんのご来場お待ちしております。

また次回、どこかの現場でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。

営業担当のIでした。

- 2024.09.13

-

こんにちはIです。

先日「いえの中には」のお施主様からお声がけいただき、中庭でジンギスカンをごちそうになりました。

中庭から空を見上げると周りの建物が全く見えずそして電線とかも全く見えず、完全に空しか見えません。

街中に建つお宅なのに、ぜんぜん街中感がありません。

中庭が快適と仰っていただき良い暮らしのご提案ができたのかもしれません。

「いえの中には」のお施主様、楽しいひと時をありがとうございました。

それでは「 二乗-noイエ 」15回目スタートです。

※こんな中庭の中でジンギスカンをいただきました。ぜひ事例紹介でご覧くださいませ。

工事進捗もやってました。よろしければこちらもご覧くださいませ。

スタイロフォームを敷いて、ワイヤーメッシュ(溶接金網)を敷き、それに床暖配管をめぐらせ、

そしてモルタルで保護。なかなか見ることのない床暖房部分の断面構成。

暖房エネルギーを抑えるために床暖範囲はスタイロフォームを敷き詰めます。

床暖保護のモルタルはそのまま仕上げと兼用とすることもできますが、タイルを貼ることにしています。

タイルをどう貼るとキレイな割付になるか、事前に図面でイメージしながら現場担当のWさんがタイル屋さんと現場で打合せをします。

図面と現場での誤差がたった数ミリだとしても、事前にイメージしていたタイルの割付をガラッと変えることもあります。

さっきと場所は変わりますが、打合せの結果こんな感じの割付にしました。

土間リビング部分です。

ここでは左側(ダイニング)から右の壁に向かって貼り進めて貼ることにしました。

続いて和室です。

ここは塗り壁ですが「和っぽくしたい」そんなお施主様のご要望から、ちょっといつもと違う塗り壁材を使用することにしました。

それがこんな感じ。

写真では分かりにくいですが、藁(わら)入りの塗り壁です。

いつもはもう少し白っぽいのですが、できるだけ藁を多めに入れてもらうことにした結果、こんな色になりました。

Iの個人的な感想(好み)になりますが、すんごいイイ感じの仕上がり具合です。

お施主様にも喜んでいただけました。

キッチンカウンターにタイルを貼りました。

奥にうっすら山が見えますね。

リビング廻りの塗り壁も完了し養生中です。

扇風機の親分みたいなでっかいファンで風を循環させ、湿気がこもらないようにしています。

次の作業のために早く乾燥させたいところですが、急激に乾燥させ過ぎるとひび割れが発生したりするので要注意。

ここは薪ストーブ置き場。

今はいったん準備工事ですが、近い将来薪ストーブを設置予定。薪ストーブはそれなりに高温を発するので、下地は軽量鉄骨(LGS)下地で造り、石膏ボード→タイルと仕上げていきます。

選んだタイルはレンガタイル。薪ストーブを設置したらより雰囲気が増しますね。

いったん床で割付をおこし、、、

貼っていきます。

写真みたいに互い違いにタイル貼ることを「馬で貼る」と言ったりします。

「このタイルどう貼る?」→「馬貼りで」みたいな会話の流れです。その目地のことを馬目地なんて言ったりもします。

馬の足跡みたいに交互であることが由来になっているそうですが、、、4足歩行の動物ってだいたい交互に歩くから「4足歩行貼り」の方がしっくりきそうなところです。

いや待てよ、、2足歩行でも足跡は交互か。それじゃ「2足歩行貼り」でも良さそうですね。

なんで馬なのかなぁ~

っと考えていたら今週回の終わりの時間がきたようです。

それでは次回に続きます。

- 2024.09.06

-

こんにちはIです。

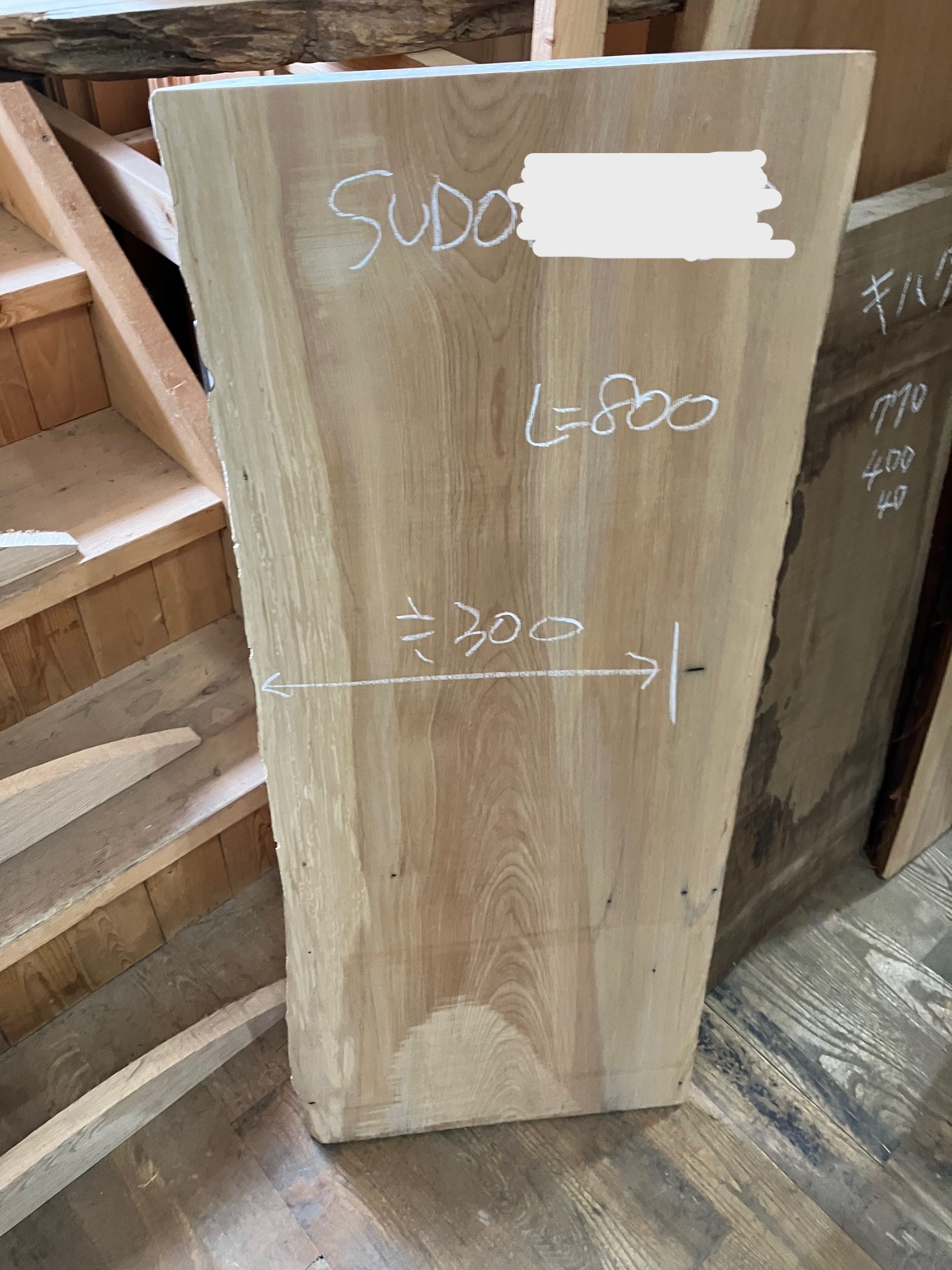

7月某日、オーナー様ご夫妻と一緒に銘木屋さんを訪れました。

目的はカウンターや踏み台等に使うための材料の選定です。

最終的にオーナー様に選んでいただいた材料がこちら。

一応サンプルはありつつもなかなか想像がしにくく、選ぶのは大変だったと思います。

(4か所使うところがありましたし。)SUDOホームとの家づくりの思い出に、そんな気持ちからオーナー様をお誘いさせていただきました。

忙しい中お時間割いていただいたオーナー様にはこの場をお借りして感謝申し上げます。これらは洗面カウンターやトイレのカウンター、踏み台や和室の地板に使います。

今はまだ古材っぽく見えていますが表面を磨いて塗装をすると見違えるほど良くなります。

工事終盤でお披露目しますので、ぜひ楽しみにお待ちくださいませ。それでは「 二乗-noイエ 」14回目スタートです。

SUDOお馴染みリボス自然健康塗料。環境先進国であるドイツ製の塗料です。

ホームページから一部引用すると、

「FOR HEALTHY,FOR SAFETY,FOR ECOLOGY」

人と環境のことを考えた自然塗料。そんな塗料を使っています。

また、他にも

・食品レベルの安全性

・木の道管に入り込む高い保護力

・気にも人にも優しい高い安全性が特徴なんですって。

詳しく知りたい方はぜひこちらから。

ドイツ生まれの自然塗料「リボス自然健康塗料」公式サイト→https://livos.jp/

そんな塗料で実際に塗るのが塗装屋さん。

紙やすりで表面をテカテカに磨きあげ、、、

それから塗ります。

塗装屋さんは作業の関係上どうしても仕事道具に塗料が付着しがちです。刷毛にしても脚立にしても、作業着にしても。

右下に見える脚立の天板部分には色とりどりの塗料が付着しています。それが偶然にも職人さんが着ている服の柄と似た感じになっています。

大工さん手づくりの本棚。

塗装前後の色を比較してご覧になってみてください。

白っぽい色味から濡らしたような色味になり、重みがでました。

塗装すると仕上がってきた感が増しますね。

棚板は取り外して塗ります。

塗装屋さんが完了した後はクロス屋さんの作業へと移るのですが、少し間隔が空いてしまいそうだったのでその間に少しでも進めようと、左官屋さんに前倒しで下地処理をしてもらうことにしました。

石膏ボードの継ぎ目の段差を平らにする作業です。

クロス屋さんが来られるタイミングで左官屋さんとバトンタッチ。

作業としては先ほど同様に、石膏ボードの継ぎ目の段差を平らにする作業です。

その後クロスを貼り終えたのが、、

こちら。

仕上げ工事は1~1.5か月ほどかかるのですが、一つ一つの工程はわりと短期間です。

それでは次回に続きます。

- 2024.08.30

-

こんにちはIです。

すでにホームページ上では告知しておりましたが、今更新中の「 二乗-noイエ 」

施主様のご厚意でオープンハウスを開催させていただけることになりました!(*´꒳`*ノノ゙パチパチ

この場をお借りしてもう一度感謝の気持ちを申し上げたいと思います。

お施主様ありがとうございます。

9月28日と29日の2日間、9月最後の土日です。ぜひみなさまのご来場をお待ちしております。

それでは「 二乗-noイエ 」13回目のスタートです。

洗濯機置き場は壁をフカして給水管を立ち上げます。

なんであえて壁をフカしているのかと言いますと、

外壁面では断熱材の中に配管を通すとなると断熱欠損になってしまうのと、できるだけ気密シートの貫通部を少なくしたいという意図で壁をフカして室内側で立ち上げています。室内面に付く場合でも基礎が干渉する場合は、同様にフカし壁で施工します。

ダイニングキッチンから床が少し下がった位置にあるこのスペース。

ここは床がタイルで仕上がり、用途としてはリビング的な使い方になります。本をたくさんお持ちのようで、ご主人から「リビングで読書したい」といったご要望がありました。

そんなご要望と高低差のある敷地からこんな形になりました。

ダイニングキッチンとここは一体空間になっていますが、左手側に少し見える手摺壁のおかげで少し籠った感じになっています。

ということでこれから本棚をつくっていきます。

大工さんが工場で加工してきた材料を組み立てていきます。

床から天井までの大きな本棚です。

少し施工的なお話になってイメージしにくいかもしれませんが、

本棚を造る場合、側板+上下の板を付けたロの字型に組んだものを所定の位置にセットしてお造りすることが多かったりします。その場合天井面に板がつくのですが、ここでは天井面に板がついておらず側板がそのまま天井に伸びるように納まっています。

「できれば天井面に板がなくスッキリ納めたい」そんな思いを大工さんと現場のWさんが形にしてくれました。

天井のクロスがそのまま本棚の奥まで伸びて仕上がります。

完成形がこんな感じです。

お持ちの本のサイズに合わせて下段は奥行きの深い棚、真ん中から上側は奥行きの浅い棚としました。

採光のためのハイサイドライト部分をくり抜いた製作の本棚の完成です。

どの棚も長さが同じなので、3列自由に棚板の移動ができます。さて、これで大工さんの造作工事が完了しました。

次回からは「 二乗-noイエ~仕上工事編 」です。

一応他の造作もさらっとだけお伝えすると、、、

こんな2列の棚があったり、

こんな造作の棚も造っていました。

それでは次回に続きます。

- 2024.08.23

-

こんにちはIです。

毎年お盆を過ぎると最高気温・最低気温ともにグッと下がり、まもなく夏が終わりを迎えます。やっと夏が終わると喜ぶ人もいれば、ついに夏が終わってしまうと名残惜しむ人もいると思います。

Iは後者派です。これからの季節はどんどん寒くなるし可照時間もどんどん短くなりますから気分が滅入ってしまいそう。

そう考えるとやっぱり夏が良い。

っと今これを読んでいる方が想像するIの姿は、夏はキャンプや釣りに行ったりと、さぞかしアウトドアな人なんだろう。それでいてきっとお肌は日焼けでこんがり焼けているだろう、と思われるかもしれません。

ですがIはわりと色白で、日焼けすると赤くなるタイプなので、あまり外に長時間いられないのでどちらかと言うとインドア派。

夏が好きというわりに夏を謳歌しているわけでもない。でも夏が好き。

そんなIが今回もお届けしています。それでは「 二乗-noイエ 」12回目のスタートです。

フローリングが張り終わりました。

ガムテープと養生テープを併用しながら隙間なくびっしり養生しています。

続いてお風呂の設置も完了です。

入り口にたくさん注意書きされています。

以前は自分たちで注意喚起の貼り紙をしていたので、とてもありがたいです。

Mやぐち棟梁作のキッチンカウンターです。

SUDO自慢の社員大工さんはみんな造作がキレイです。

一見納まっているように見えても、よくよく見るとちょっとイメージと違って「本当はこうしてほしかった」みたいなことがあったりするのですが、

社員大工さんが手掛けるものはほぼすべてにおいてイメージ通り、、いや前回の角窓のように想像以上に仕上げてくれます。

細かな部分ですが、奥に見える手摺壁の笠木の見付を細くしていて、

それに合わせてキッチンカウンターの天板などの横ラインの見付を細くしています。横ラインは細く縦ラインは材料そのままの厚さで、そんな意図です。

拡大するとこんな感じです。

ちょっと鳥居みたいにも見えるこれ。

なんだと思いますか?

ニッチでした。

夏に開催したオープンハウス「広角の平屋」をご覧になったオーナー様が、洗面についていたニッチをお気に召され、「 二乗-noイエ 」にも取り付けることになりました。

「広角の平屋」をご覧になっていない方は、ぜひこちらのギャラリーからご覧になってみてください。

こちらが和室。見えているのは収納部分です。

和室の天井にはキリの無垢板を貼っています。

細かく挽き割っているのは、乾燥による割れ防止の為です。

畳一枚分のサイズの材料ですが、そのまま貼ると割れちゃいますので。

収納上部にルーバーをつけました。

下には襖紙を貼った建具がつきます。

大工さんが使っている工具たちが整列しています。

夏の終わりとともに、次回で大工さんの造作が完了します。

それでは次回に続きます。

- 2024.08.16

-

こんにちはIです。

毎週金曜日に更新している「見せます建築現場」

今回の更新は8月16日とお盆中ですが、予約投稿という便利な機能を活用して更新しております。なのでこの記事を執筆している今はお盆休み前の8月11日。

さてさて、Iはこのお盆休み期間どう過ごそうかと悩み中です。

実家に帰省しようかと思う反面、実家が遠いのでちょっと腰が重い気持ちもあります。でもお盆ですし、それに「親孝行 したいときに」なんてコトワザもあるくらいですから・・・やっぱり帰省しよう。

Iの気持ちが固まったところで「 二乗-noイエ 」11回目のスタートです。

LDK廻りの壁の石膏ボードが張り終わりました。窓の上には間接照明の受け材がついています。

窓ガラスの向こう側にはお庭と借景が広がります。

ガラスの養生材を早く剥がしたいところですが、ガラスのキズ防止のため今はまだ剥がせず。

工事終盤にようやくお目見えなので随分先になりそうです。

柱を挟んで開く窓と開かない窓が並びでついています。

真ん中の壁は塗壁でも良かったのですが、2つの窓を「1つの窓」みたいにしたいな、という思いから

木製窓と同素材の羽目板を張ることにしました。

現場でMやぐち棟梁と現場担当のWさんと話していた時に、「コーナー窓の角にも羽目板を張ると良いんじゃない!?」という意見が。

「たしかに!」ということでコーナー窓にも張ってもらいました。

良かったものがこうしたらもっと良くなりそう、と多少手間のかかることでも、

よりお施主様に喜んでもらえるようにと大工さんも現場担当者もいつも考えてくれます。とても心強いです。

と感動していたら、無垢のフローリングが届きました。

早速張り始めます。

こんな感じで隙間なく張っています。

廊下や個室廻りももう少しで仕切られます。

壁の中に引き込むタイプのドアはこんな下地になっています。

石膏ボードをカットする若手の大工さんTくん、、、真剣です。

それではまた次回に続きます。

- 2024.08.09

-

こんにちはIです。

前回、現場担当のWさんから「 二乗-noイエ 」の外壁に張る板の枚数を発表してもらいました。

外壁の杉板は無垢の特性を見越して、枚数に少し余裕を持って注文しているようです。

反ったり節が抜けて穴があいた材料は、窓廻りや端っこの方で使うなどしてロスが少ないよう心がけて張っています。

足りないと外壁工事がストップしちゃうし、多すぎて余しちゃうとムダになります。

そこを見極めて現場担当のWさんは290枚で注文したようです。

みなさんの予想はいかがでしたか?みごと正解だった方に拍手ー(ぱちぱちぱち)

といったところで「 二乗-noイエ 」10回目のスタートです。

前々回の続きから、、、

屋根の断熱が完了し、石膏ボードを張りました。

続いて間仕切り壁をつくっていきます。

間仕切り壁を平面的に見た時の「L型」や「T型」の交点には、石膏ボードを留め付けるための下地を入れます。

それにしても良い腕橈骨筋ですね。げんのうやネイルハンマーで鍛え抜かれた前腕です。

(私Iは筋トレが趣味なものでして、つい筋肉にも目がいってしまいます。)

間仕切り壁に棚を付けたり重量物を掛けたりするところにはベニヤ等を用いて下地を入れます。

下地を入れたら石膏ボードを張ります。

基本的には床から天井まで一枚の石膏ボードで張り上げます。

910mm×2730mmの石膏ボードは一枚あたりおよそ35kg前後ほど。大工さんはこれを一日に何枚も張ります。たまに大工さんに「筋トレしてるんだから石膏ボード移動するの手伝ってよ~」なんて冗談まじりで言われたりするのですが、

トレーニーにとって筋トレ以外の時間は筋肉の休息時間。

「カタボリックで筋分解しちゃうのでお手伝いはすみません」と冗談にたいして真面目にお断りしています。

前々々回、大工さんが工場で加工した材料を搬入しました。

大工さんがつくる家具や収納がたくさんありますので、その分材料もたくさんあります。

SUDOでおなじみの保冷庫。

保冷庫の間仕切り壁内には、外壁面と同じように断熱材がみっちりと充填されています。

搬入された造作材を使って、保冷庫の建具枠をつくります。

まずは縦枠と鴨居を並べて、、

固定します。

っと書けばこの程度の作業に聞こえてしまいますが、

鴨居と縦枠の取合いの細工であったり、枠の角の面取りだったり、木枠一つでもいろんな手間や思いを込めてつくります。

ちなみに面取り一つとっても、大工さんの技量があらわれます。

はいはい、面取ればいいんでしょ、くらいの感覚の大工さんと

細部にまでこだわる大工さんとでは明らかに仕上がり具合が違います。見るだけで分かるし、触ればもっと分かります。棚とかカウンターなんて触れる機会が多いところですからね。

もちろん細部にまでこだわるのがSUDOホームの大工さんです。

そんなこんなで木枠を取り付けました。

こんな流れで一つずつ丁寧につくっていきます。

それでは次回に続きます。

- 2024.08.03

-

皆さんこんにちは!現場担当のWです。

Iさんからバトンタッチして今回はWが工事進捗をお届けいたします。

早速ですが、前回の「 二乗-noイエ 」8回目で現場に搬入された外壁の杉板の枚数は何枚だったと思いますか??

正解は290枚でした!

板の反りが大きいものや節が抜けて穴が空いている部分は使わないようにするので、必要枚数よりも少し余裕をみて注文しています。

それでは、答え合わせが出来たところで「 二乗-noイエ 」9回目スタートです。

今回は外部の仕上げの様子をお届けいたします。

全体の外観は足場の養生ネットで見えませんが、工事は着々と進んでいます。

足場が解体されて、全体像が見られる日が待ち遠しいです。

アプローチでは、大工さんが軒天材を張っていました。

釘打ち機を使いながらの一人作業、大変そうですがスピーディーに進めていきます。流石です!

軒天と柱梁に塗装をすると印象が変わりますね。

柱梁は、濃過ぎずやや明るめの茶色で良い色合いです。

「 二乗-noイエ 」では、外壁の一部にアクセントとして塗り壁材を施工しています。

壁面の付加断熱と胴縁施工が完了したら、塗り壁用の面材を施工していきます。

まずは、墨出しです。

面材施工後にコーキング、ジョイント部分のパテ埋めをしていきます。

玄関ポーチも塗り壁仕上げでアクセント!

塗り壁材は、ジョリパットを使用します。

ジョリパット施工後の様子です。

近くで見るとこのような仕上げになっています。

ラフな杉板とも雰囲気が合って、明るく良い感じです!

杉板の仕上がり具合の方はというと、フードの取付も終わりほぼ完了しています。

最後は玄関ポーチの写真でおしまいです。

今回は外部仕上げの様子をお届けいたしましたが、次回は内部の様子に戻ります。

内部は大工さんの造作工事真っ最中です。

それでは次回に続きます。

- 2024.07.27

-

こんにちはIです。

今週末7月27日と28日、千歳市でオープンハウスを開催いたします。

先日Iも「透過するいえ」を拝見してきました。

北側の景色を取り込んだLDK、リビング続きのアウトリビング、デッドスペースになりがちな場所を利用したご主人の書斎。オーナー様のご要望とSUDOのご提案のコラボレーションで見どころ満載のお宅でした。

ぜひ皆様のご来場をお待ちしております。

それと見せます建築現場「透過するいえ」が最終回でした。見逃した方はこちらから。

それでは「 二乗-noイエ 」8回目スタートです。

筋交いが入っています。筋交い端部は金物で緊結しています。ちょっと筋交いについて掘り下げてみます。

まず建築基準法施行令的には、

建築基準法施行令第四十五条(筋交)

1項 引張り力を負担する筋かいは、厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。

2項 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材を使用したものとしなければならない。

3項 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。

4項 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。と長々と書いているわけですが、この条文を落とし込んだ写真がこちらです↑

45mm×105mmを使用しているので、たすき掛け(交差筋交い)でもやむを得ず欠きとることはありません。

キレイなX型をしています。昔DVDで見たインディーズバンド時代のX(エックス)のライブで両手をバッテンにしている観客を思い出します。

根元がこんな感じです。

引っ張り筋交いを受ける柱には大きな引き抜き力がかかるので、許容応力度計算での計算結果に基づきホールダウン金物で柱の引き抜きを抑えています。

写真は柱・間柱の間隔が455mmであることを確認しているところです。JBN(省令準耐火構造)での必要写真なので記録しておきます。

JBNつながりで、こちらの写真も。

化粧柱・化粧梁は120mm幅以上必要となりますので、化粧梁の寸法も写真に記録しておきます。

前回のブローイング施工が完了した後の流れに戻ります。

天井の気密シートを施工します。間仕切り壁のところは事前に先張りシートをしていて、今回はそれ以外の平面部分。

先張りシートに重なるようにシートを連続して張っていきます。

壁に干渉するところは丁寧にカットして、、、

下地のあるところでタッカー留め。

※ホッチキスのでっかい版。ホッチキスの親分みたいなのがタッカーです。

化粧梁を境に、天井の気密シートを張った方と張る前の方。

「気密シートは下地のあるところで30mm以上重ねる」

断熱気密のマニュアル通りの施工すれば30mm重ねるで問題ないのですが、SUDOは下地1スパン分重ねているので455mm重なっていることになります。

手間も材料も少し多くかかりますがそれ以上に内部結露を防ぐことの方が大事!っと思っていますので、重なり幅が狭いよりは重なり幅が広い方が良い。

壁の中に湿気を入れないことを考えた時に、なんとなく30mmって心細い感じもありますよね。SUDOは、知識を踏まえた上での感覚も大事にしています。

気密のことを語っていたら、外壁に張る杉板が届きました。

塗装屋さんに事前に塗ってもらっていた材料です。

運転手さんと大工さんとで材料をおろします。

たくさんの材料が届きましたが、いったいこれは何枚あるのでしょうか。

・・・気になりますよね、お家一軒でおおよそ何枚くらいの杉板を張るのか。。100枚くらいなのか300枚くらいなのか、はたまた1000枚以上使うのか。

小さじ1杯5ccみたいな物差しになるものがないので、家一軒で何枚板を張るのか、皆目見当がつきませんね。

正確な枚数が分かりかねますので、もしかすると次回は現場担当の方にお答えいただくことにしましょうか。

ってことで次回に続きます。

- 2024.07.19

-

こんにちはIです。

先日休暇を利用し富良野の「ラベンダーフェスタかみふらの2024」に行ってきました。

日の出公園のライトアップされたラベンダー畑。そのときの写真がこちら。

幻想的ですね。ライトアップの時間は19時30分~21時30分、期間は7月21日までだそうです。

札幌からだと高速道路を使うと2時間ちょっとです。興味のある方はぜひご覧になってみてください。「 二乗-noイエ 」のダイニングから見る眺望になんとなく似ています。お庭にラベンダーを植えるとこんな感じになるんだろうな、と思いながら見ていました。

それでは7回目のスタートです。

壁の石膏ボードを張り終え、天井の下地をつくっています。

ブローイングの厚みを確保し天井下地を構成していきます。脚立の上に2つの箱が意味ありげに乗っています。

ダイニングの横並びの2連窓。

今はガラスが傷つかないように養生しているので何も見えませんが、壁際にダイニングテーブルをくっつけてお庭や遠くの山々を眺めながら過ごすイメージです。

ここで食事したりコーヒーを飲んだり、なにか書き物したりして目が疲れた時に眺望に目を向け「さてもう少し頑張るか」とまた机に向かうなんてこともあるかもしれません。

何はともあれお施主様がここで快適にお過ごしいただけるよう、そう思った形がこれです。

開く窓と開かない窓のドッキングで構成されていて、中央の柱部分には二つの窓が一体に見えるように窓の素材と合わせてパイン材を張ります。

そんなこんなお話しているとブローイングが吹き終わりました。

ふっかふかの断熱材です。羽毛布団の中身みたいですね。

先ほどの脚立の上にあった箱が天井に埋め込まれています。この箱は断熱材で作られていて、天井にダウンライトがつく部分の断熱・気密補強として用います。

そして一旦現場から離れまして、、、

ここはSUDOホームの自社工場。

ここで木枠や窓台などの加工を行います。建具枠、窓枠やカウンター材などSUDOホームは大工さんがひとつずつ心を込めて加工しています。

その加工中の様子がこちらです↑

これが加工した部材の一部です。

既製品には既製品の良さがありますが、それでもSUDOは「手作り」を大事にしています。手間ひまをかけた手作りならではの趣というのがあったりするものですから。

大工さんが加工した材料を大工さんが現場で組み上げていく、この一連の流れを目の当たりにすると、大工さんってスゴイと思うのと同時にその形づくったものに愛着が湧いてきます。

星の王子さま(著者:サン・テグジュペリ)のきつねが言った「きみのバラをかけがえのないものにしたのは、きみが、バラのために費やした時間だったんだ」みたいな。

抽象的ですが、なんとなくそんな感じです。

それでは次回に続きます。

- 2024.07.12

-

こんにちはアラフォーのIです。

あと数年で40歳。もうすぐ社会人歴20年(=SUDO歴も20年)

あっという間の20年。このペースでいくとこれから先もあっという間に20年が経って還暦(60歳)になってるんでしょうね。男性の平均寿命が80歳ちょっとだそうですから、還暦から平均寿命を迎えるまでも20年。そこからなんだかんだ長生きしてさらに20年が経てば100歳です。

そう考えると100年ってあっという間ですよね。なんだか西暦2024年ってそんなに長い年月が経っていないようにも感じてきませんか?

って会社の後輩に話しても共感されず、妻に話しても共感されず。

「誰もそんなこと考えて生きていないよ」ですって。私と話の合う方いませんか?

「 二乗-noイエ 」6回目スタートです。

どーんと大きな木製サッシ。

屋外テラスへ出入りするための大型引き戸。

引戸が持ち上がってスライドする開閉機構なので、これだけ大きくても軽々と開け閉めできます。余談ですがこういう開閉機構の窓をドイツ語で「ヘーベシーベ」と呼びます。参考までに。

他の窓も取付しました。

耐震等級3のお宅なので、筋交いがたくさん入っています。

採光を入れる高い位置の窓に、通風を図る低い位置の窓。

電気屋さんの配線工事も進んでおります。

グラスウールを充填しています。隙間なくみっちり詰めるのがグラスウール断熱の一番のポイントです。SNSとかで「グラスウール反対派」みたいな人を見かけますが、グラスウールは適切な施工をすれば高性能でそれでいて他の断熱材と比べてコスパの良い断熱材です。

何の断熱材を使うかも大事なことですが、それよりももっと大事なことがあります。

それは誰が施工するかです。安心・安全・高性能、それがSUDOホームの家づくりです。

なんだかSUDOさんの家づくりが気になってきた、そんな方はまず資料請求からどうぞ。スマホでご覧の方もPCでご覧の方も上のバナーの「メールアイコン」からお問い合わせくださいませ。

断熱面に下地が必要な個所には先に下地を入れておきます。

断熱材の充填が完了すると気密シートで家中すっぽり覆います。

気密シートの施工が完了すると今度は石膏ボードを張っていきます。一番左端に見えるベージュっぽいのが一般的な石膏ボードですが、なにやら色の違う石膏ボードも混じっています。

中間仕切りは筋交いで耐力をとりますが、断熱材が充填されている外周面に筋交いを入れるとその分断熱材が薄くなり断熱欠損になってしまいます。

そこで用いるのがグレーの石膏ボード。「タイガーハイパーハードT」と呼ばれる石膏ボードでこれが筋交いの役割を果たしてくれます。「面材耐力壁」と聞いたことがあるかもしれませんが、いわゆるそれです。

それでは次回に続きます。

- 2024.07.05

-

こんにちはIです。

夏といえばBBQ!

二乗-noイエはLDKに面して屋根付きテラスがあるのでいつでもBBQが楽しめます。

IもBBQがしたいなぁ。

まずBBQコンロ買わないといけないんだった。

コンロもないくらいだから炭もない。

そういえばタバコ吸わないから火おこしのライターも買わないとだ。

テーブルも椅子も、地面に敷くシートもないんだわ。

そもそもBBQって何が必要なんだろう?

こうして一切合切道具を持っていないのでBBQをするにはまずそれらを調達するところから始まり、そうこうしてる内に「今度にしようか」と結局また今年もやらずじまい。

毎年そんな感じです。

たぶん自分の中ではBBQする気がないんでしょうね。

でもやってみたいを考えながら、やったつもりになっています。

妄想BBQ歴5年くらいです。

それでは「 二乗-noイエ 」5回目スタートです。

構造用合板を張り終えたあとの家の中はこんな感じです。

合板をくり抜いているところに窓が付きます。

イメージ通りの眺めです。

そこから何が見えるかを意識しながら計画しつつも、その場で実際のフロアラインから目視で確認するまでは内心どきどき。。。

Iは臆病者なので建込み中にも確認し、それでいて壁の構造用合板を張ってからももう一回確認しに行きます。

洋室からの眺望です。

窓の横にデスクを置いてそこでデスクワーク。

あ~疲れたなぁ。と椅子に座り仰け反りながら伸びをして、ふと視線を移したときに見える眺め。

そんなイメージをしながら設けた窓です。

現場担当が木材の含水率を測っています。

測定してみると・・・「8.7%」!

そう言われてもその数値が高いのか低いのか、お分かりの方は業界通。

糖度8.7%のメロンと聞いたらちょっと甘みが足りない気がしますが、糖度8.7%のトマトなら甘そうです。

何はともあれ今知りたいのは「8.7%」は含水率として高いのか低いのか。

それでは少しここで建築のお勉強を。

建築基準法第37条「建築材料の品質」において、

「建築物の基礎、主要構造部に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料は、JIS(日本工業規格)又はJAS(日本農林規格)に適合するものであること。」

と定められています。

(分かりやすいようにちょっと改変していますので、正確に条文を見たい方は「建築基準法37条」をググってみてください)そのJAS規格では、構造用製材の含水率基準を20%以下の含水率に設定しています。

「20%以下」と定められているうちの「8.7%」と半分以下。自動車に置き換えると、法定速度50km/hのところを25km/hです。ずいぶん安全運転ですよね。

要するに、含水率「8.7%」はとっても低いよってことです。

・・・次に、含水率が低いと何が良いの?に繋がりそうですが、長くなりすぎるので今回はこの辺で。

もしかしたら、「透過するいえ」を更新中のKさんがお答えいただけるかもしれませんね。

7月8日の更新をお楽しみに。

ぬりぬり・・・

ぬりぬりぬり・・・

ぬりぬりぬりぬり・・・

ぬりぬりぬりぬりぬり・・・

防腐剤をぬりぬりしています。

「 二乗-noイエ 」は設計住宅性能評価を受けていて、劣化対策等級3を取得しています。

耐久性の高い樹種の使用または一定の防腐処理、その他諸条件をクリアして劣化対策等級3になります。

その他諸条件の部分は普段から劣化対策を講じているので、SUDOでは防腐塗料を塗れば簡単に劣化対策等級3の仕様になります。

現場に木製サッシが届いたところで、今回はここまでです。

それでは次回に続きます。

- 2024.06.28

-

こんにちはIです。

最高気温28℃を記録した先日の札幌市内。暑さのあまり久しぶりにアイスが食べたくなって最寄りのスーパーに。

昔は定番のアイス1本が100円くらいで買えてた気がしましたが、今は120円とか130円とかするんですね。「今だけ特別クリーム増量」という文字に惹かれクレープみたいなアイスを購入。

炎天下の中で食べるアイスは格別でした。資材高騰の影響で住宅価格が上がっていますが、SUDOホームは炎天下の中で食べるアイスのように格別な暮らしをご提供できるよう「設計(営業)・現場管理・大工」の3者で、みなさまの家づくりを全力でサポートいたします!

それでは「 二乗-noイエ 」4回目スタートです。

土台・大引きなどプレカットの材料が届きました。

長い材料は土台・大引きなどの床廻りの木材。

中央やや下の段ボールの中身は、柱・横架材接合用金物「Tec-One(テックワン)シリーズ」。

その右上に見えるは床の構造用合板。敷地が広めだったので、フレームアウトした部分には柱や梁も搬入しました。

前々回の6月14日に登場した大工さんたち。その際は完成現場での勉強会でしたがいよいよ現場に登場です。

ということで早速。

基礎の上に土台を敷き、土台に対して大引き材を架けて床を構成します。

大工さんと同時に設備屋さんが床下の配管を先行して施工します。

携わる職人さんの作業しやすさを考えるのも現場監督の仕事です。

それらが終わり床合板を敷き、そのまま流れで柱も建てています。

ベースはプレカットで加工していますが、一部の柱は棟梁が現場に合わせて加工します。

大工さんみんなで床合板のビス打ちして、この日の作業は終了。

翌日は梁を架けるためにレッカー車を呼んでいます。

重たい梁を一本ずつかける肉体的な負担減と、作業スピードを考慮してのことです。

そのレッカー車がこちら。

まるで如意棒のようにどこまでも伸びるブーム。

新入社員の頃は「ここまで伸ばす必要ある?」と思ってみていましたが、それもこれも安全に作業をするためです。

梁を架けている作業風景です。

墜落制止用器具を付けて安全に配慮しながら作業しています。

レッカーのおかげでスムーズに梁を架けられました。

家の中から見た感じがこんな感じです。

ここは屋根付きのテラス。

北側の山々を見ながらBBQとかで愉しむスペースです。

屋根がかかっているので雨天でも活用できます。雨音が風情を感じさせてくれる、そんな寛ぎスペースです。

建物全形がこんな感じです。

それでは次回に続きます。

- 2024.06.21

-

こんにちはIです。

“SUDOホーム”の愛称でお馴染みになりました須藤建設は1918年に創業しておりまして、2024年現在では創業106年という老舗の企業です。

創業100年超えの企業をピックアップしてみると、

まず同じ建築業界では、

「いつかきっと できるよね♪」のCMソングでも有名な「清水建設株式会社」さん。

近代住宅建築の名作「聴竹居」を自邸として設計した藤井厚二さんが在籍していた「株式会社 竹中工務店」さん。他業種では、

一人でもみんなでも楽しめるゲームなど、いろんな娯楽を提供してくれる「任天堂株式会社」さん。

今日もお勤めご苦労様、と疲れた体に一杯を提供してくれる「キリンホールディングス株式会社」さんや「サントリーホールディングス株式会社」さん。創業100年超えという括りで、こんな偉大な企業さんたちと名を連ねるのが「須藤建設株式会社」です。

それでは「 二乗-noイエ 」3回目スタートです。

型枠工事中です。

布と呼ばれる基礎の立上り部分の型枠を取り付け中です。

作業手順は外から内に。まず外枠と断熱材を先に、その後内枠を取り付けします。

顔をひょっこり覗かせている型枠大工さん。

場所によっては立ち上がったときに肩~胸くらいの高さになっています。

念には念を。このタイミングでも改めて鉄筋のチェックをします。

コーナー部分は負荷がかかりやすい場所なので、写真のようなL字型の角には鉄筋もL字型に巻き込んでガッチリさせます。

よく専門用語で「定着長さ」なんて言われ、鉄筋の種類やコンクリート強度によって異なりますが「鉄筋の太さ×40倍」が住宅基礎の定着長さの目安として覚えておけばOKです。

手を繋ぎあうよりも腕を組みあう方がガッチリしてるし、腕を組みあうよりも肩を組みあった方がよりガッチリします。定着長さはそんなイメージです。

基礎全体はこんな感じです。

山並みがきれいですね。

ちなみにダイニングから眺める景色が、、、

こんな感じです。

山はもちろん、左手側の空き地とか奥の家の畑も含めて借景として取り込んだ感じになりました。

型枠の中にコンクリートを流し込んだあとがこちら。

型枠を取り外した後に設備屋さんが埋設配管をして、その後埋め戻しをします。

土からの湿気が室内へ侵入しないようにポリフィルムを敷きこみます。

あとあとポリフィルムが剥がれたりズレたりしないように、この上にコンクリートを流し込んでポリフィルムを固定します。

乾燥砂でも良いのですがあとあと設備屋さんが床下に入って作業した時に剥がれたりズレたり破れたりする恐れがあるのと、作業性が悪いので乾燥砂ではなくコンクリートにしています。

鉄筋を組んでいる場所と、左奥のようにワイヤーメッシュを敷きこんでいる場所があるのですが用途は同じ「ポリフィルム押さえ」です。

コンクリートに直接タイルを貼る場所は鉄筋を、木床を組んでフローリングを張る場所はワイヤーメッシュを、そんな違いです。

ポリフィルムに水滴がついていて、全体から湿気が上がってこようとしているのが確認できます。

このシートが剥がれたりズレたり破れたりしたら、これだけの水分が室内に入ってくることになります。

でも砂とかではなくコンクリートで押さえるから大丈夫なのです。

一応ここでも鉄筋の間隔を記録しておきます。記録をしたらコンクリートを流して基礎工事完了です。

ここまでが基礎工事の一連の流れです。

それでは次回に続きます。

- 2024.06.14

-

こんにちはIです。

時折、大工さん・現場担当そして営業設計担当の3者が完成物件に集合して、納まりを共有したり意見交換したりしています。

その様子がこちら

こっちはこうやって

そっちはそうやって

あっちはああやって大工・現場担当・営業設計の三位一体によって、どのお宅でも同じクオリティで注文住宅をご提供できるのがSUDOホームの強みと思っています。

といったところで「 二乗-noイエ 」2回目のスタートです。

地面の作業、略して地業。

基礎工事のスタートはまず地業からです。土を掘って砕石を転圧、ここまでが地業です。

おおよそここまで1日~2日程度で完了しますが、二乗-noイエは高低差のある土地なのでちょっと長めの4日ほどかかりました。

こっちは浅い方の基礎。

そしてこっちが深い方の基礎です。

もう一枚、深い方の基礎の別アングル写真です。

そして奥角のこっちは深いけど浅い基礎、みたいな傾斜地特有の複雑な基礎です。

基礎屋さんたちが混乱してしまいそうですよね。

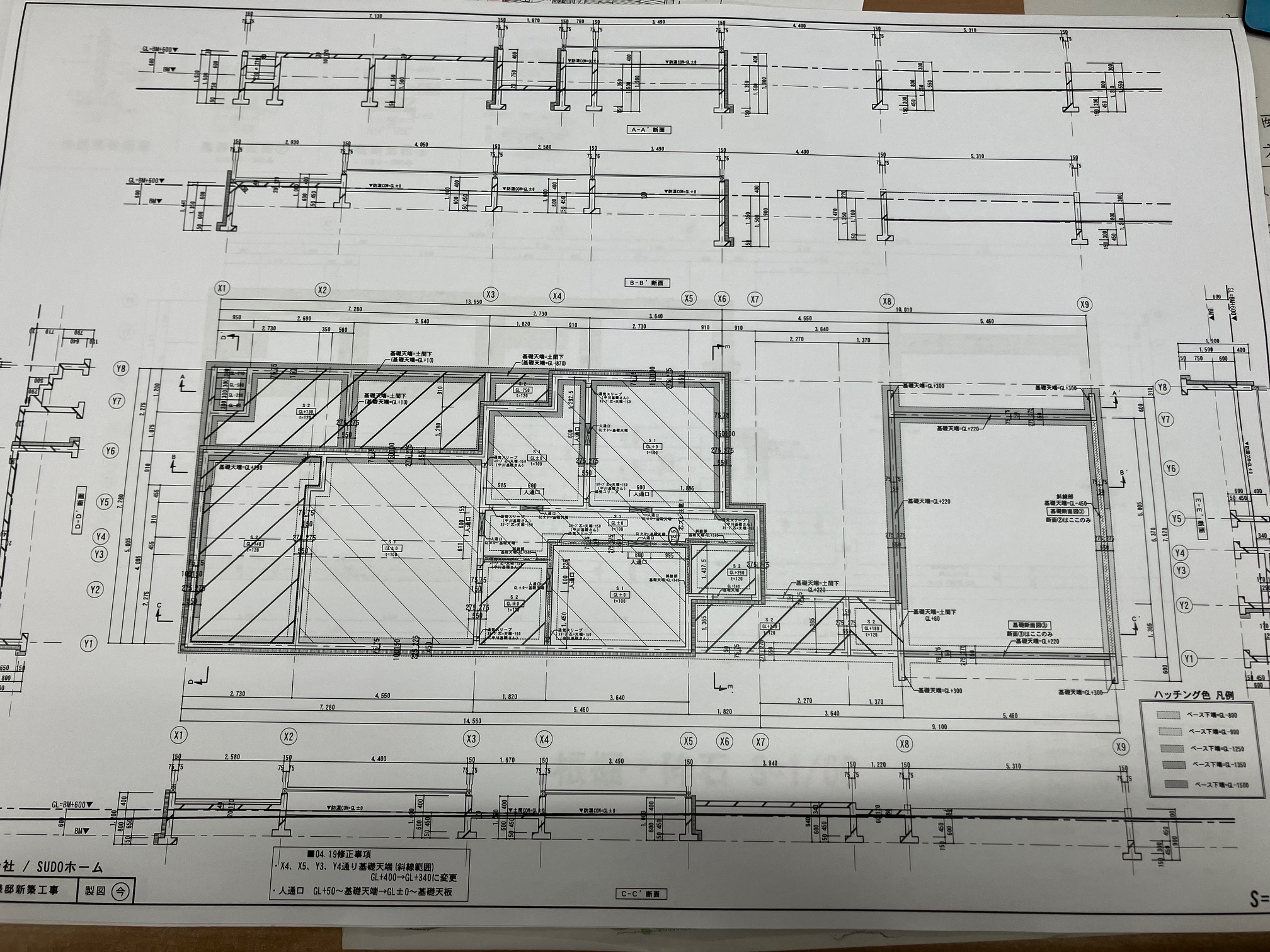

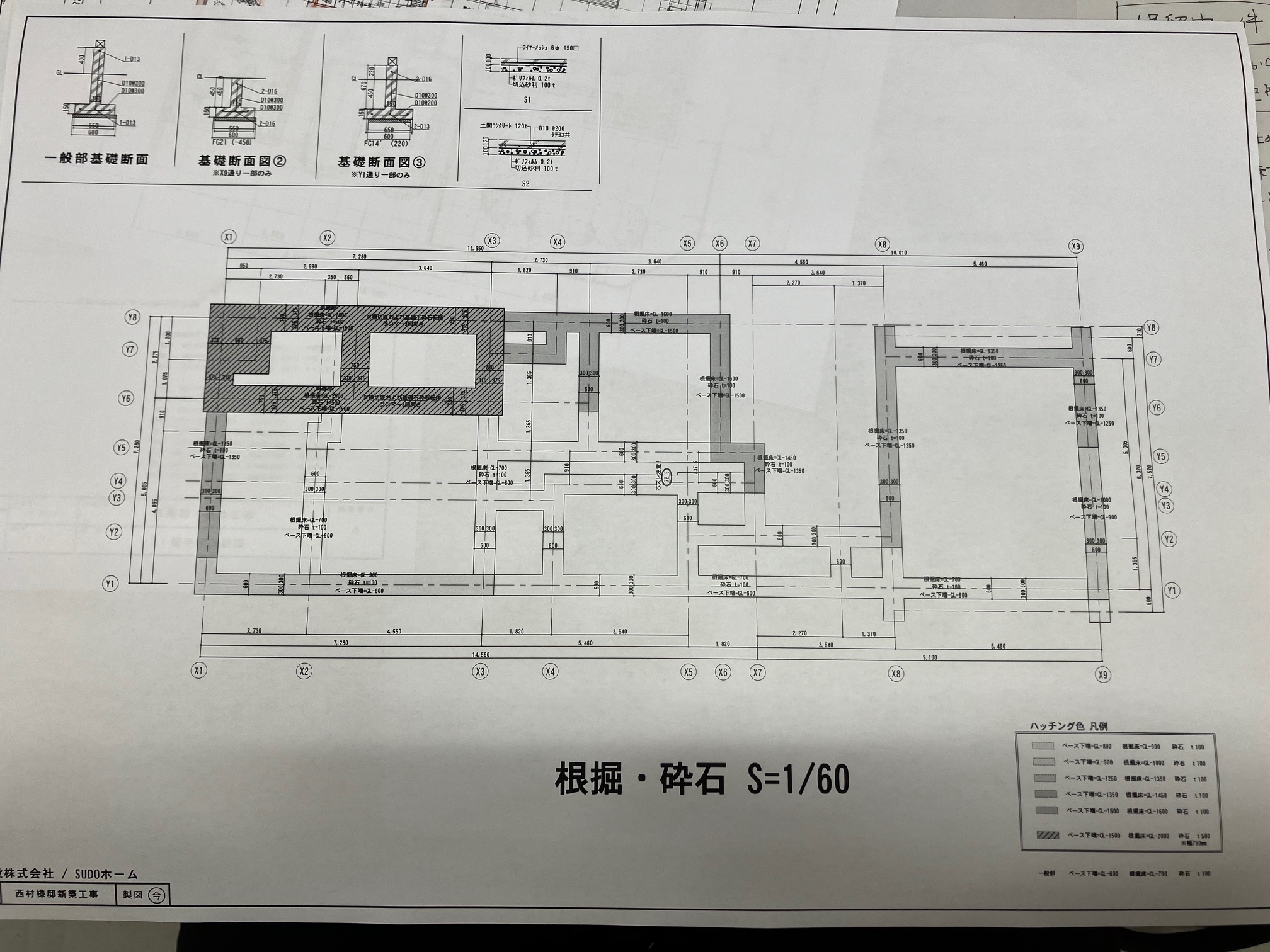

ということで現場でのミスや後戻りがないよう、事前にこんな施工図を作成しています。

この深さの基礎は青色

この深さの基礎は赤色

この深さの基礎は黄色写真では白黒ですが、実際にはカラフルなレインボーな図面になっています。

(職人さんたちにはカラー印刷してお渡しします。)この図面があれば一目瞭然。高低差のある土地や複雑な形状の基礎の場合は施工図が必須ですね。

建物の通り芯に沿って鉄筋を組むのに、砕石上に墨を出しました。

この墨に倣って基礎配筋を組んだ状態が、、、

こちら。

逆T字型の基礎形状で、いわゆる布基礎と言われる形です。

設計図通りに鉄筋が組まれているかを現場担当者が確認します。

マグネットを使って太い鉄筋・細い鉄筋を示しつつ、クロスロッドで縦筋・横筋の間隔を測定しています。

図面通りに鉄筋が組まれていることを確認したら、

型枠大工さんがベースの枠を取り付けします。

排水や暖房配管のルートにはスリーブを入れておきます。

ベースのコンクリートを打設する前にIが現場チェック。

JIOさんに書類を提出し無事適合。そういえば話はガラッと変わりますが、何かを買おうと思ったときにネットやSNSの「クチコミ」を参考にする人が多いんですってね。

そんな「クチコミ」みたいなものがSUDOのホームページ内にもご用意しております。

SUDOで建ててくださったオーナー様たちのリアルな声、興味のある方はぜひこちらもご覧になってみてください。

【お客様の声→https://sudo-con.co.jp/voicecat/new-construction/】

それでは次回に続きます。

- 2024.06.10

-

こんにちはIです。

これからお届けするお宅のネーミングは

「 二乗-noイエ 」

です。

今のお住まいより2倍どころか4倍(二乗)楽しい暮らしを送っていただきたい!

という私の思いと、「別荘のような佇まい」という施主様のご要望から

家っぽくない→NO家

こんな背景があって「 二乗-noイエ 」というネーミングにしました。

読み方はシンプルに「じじょうのいえ」と読んでください。

ではまず計画の触りについて、、、

前面道路の東側に立ち敷地を写しています。西側にあたる敷地奥には隣家が建っています。

写真ではあまり伝わりにくいかもしれませんが、南から北に下る傾斜地で間口10mあたり高低差は1m程度、そんな傾斜地になっています。

「北側の山を見て暮らしたい」

っと仰る施主様ご要望の北側眺望がコチラ。

素晴らしい眺望!この眺望をぜひとも活かしたいところですね。

住宅がチラホラ建っているものの北に下る傾斜地なので、高い側に建つコチラからはそこまで気にならなさそうです。

ちなみに曇りの日はというと、、、

こんな感じです。山にかかる雲が幻想的!

春夏秋冬、雨奇晴好。

ようするに1年中この山々を愉しめるってことですね。

南側は既にお家が建っていらっしゃいます。

というところをまとめると、東は道路・南と西は隣家、そして北は山々を望む眺望、こんな敷地に立つお宅です。

はたしてこの土地にどんな建物が建つのか。

工事進捗をお伝えしながら計画についてもお伝えできたらと思っていますので、ぜひとも最後までお付き合いくださいませ。

少々時期を遡りお伝えします。

遡るは4月の上旬。周りはまだ雪が残っていますね。

建物四隅に遣り方を出し、基礎工事に入るための準備をしました。

地面に張っている青いスズランテープは建物位置です。

おおよそこの高さが1階フロアラインからの視点です。

生活の中にこの景色。どうですか、、、暮らしが2倍どころか4倍楽しくなりそうですよね!

それが二乗-noイエです。

さて今回はここまでです。次回は基礎工事の状況をお伝えします。