LIVE REPORT 見せます建築現場

展望

- 2022.10.11

-

みなさまお待たせしました。

お待たせしすぎたかもしれません。いよいよ「展望」の内観を公開いたします。

遠方に住んでるから見に行けない方に向けて、かる~く「展望」のルームツアーをさせていただきます。

こちらがエントランスになっています。

木製断熱玄関ドア・製作断熱郵便戸はいつも通りSUDO標準仕様です。無垢フローリングでなければタイルでもない、「展望」はモルタル床になっています。

もちろん床暖仕様です。

外から玄関ドアを開けて家の中に入ってきた視点です。

1階はトイレ・UT・お風呂の水廻りに加え、主寝室という構成です。

廊下から寝室が丸見えにならないような間取りで設計担当Yさんの工夫が施されています。

エントランスの袖には下足収納。背面には札幌軟石を貼ってます。

棚板を黒く塗ることでシックな印象に。そのまま廊下の奥へと進んでいくと・・・

寝室です。

寝室のベッドサイドには宙に浮いた造作収納があります。

エントランスに戻って2階へ上がってみましょう。

ちなみに階段は設計担当Yさんこだわりの浮いた階段。

そして段板を受けるささら桁を黒く塗ることで存在感を消してます。

踊り場部分にはガラスブロックを。

さていよいよ階段を上がると、LDKがこんな感じで広がっています。

手前から、キッチン→ダイニング→リビングという構成です。

やっとキッチンの全貌が見えましたね。

リビングの奥には藻岩山を望める大きな窓。

風景を切り取った窓って感じですね。

キッチン横にスタディコーナーがあります。

教科書や参考書を広げてもまったく窮屈に感じない広さ。

ノートに書いてるときに手元に影が落ちると勉強に集中できませんよね。

窓上の本棚の裏側に照明器具を埋め込んでいて、ちょうど手元に明かりが落ちる位置になっているので

ノンストレスで勉強できます。後日ホームページ上に全体を映した内観写真が更新されますので、ぜひそちらも楽しみにお待ちください。

9月17日から開催しております「展望」のオープンハウス。

お陰様で大盛況かつ大好評です!そんな展望の公開は今日を除いてあと5日!

まだ見てないよ!って方はもちろん、

見たけどもう一回見たい!って方も大歓迎ですのでぜひご来場ください。残り5日、皆様のご来場心待ちしております。

- 2022.09.16

-

前回の最後に設計担当Yさんが前振りしていた「あの部材」とか「あの組み立て」とか、皆さんなんのことだか分かりましたでしょうか。

少し難しかったかもしれませんね。そう言えば、5月6日から現場進捗をお届けし始めて4か月が経ちました。

桜が咲く頃に着工し紅葉を迎える頃に竣工。

そうこうしてる間に雪が降り、気付けばまた今年が終わるんでしょうね。え?そんなことはいいから早く「あの」が何か教えてほしいですって?

すみません。若干あまのじゃくな気質が出てしまいました。

さて、答え合わせを兼ねて展望の最終回です。あっ。さらっとお伝えしましたが、今回で最終回なんです。

最終回なので少し長めにお伝えします。

ドラマの最終回って15分くらい拡大しますもんね。それと一緒です。

これが「あの」の正体。

そうです、キッチンです。「作業台の天板が・・・ベニヤだと?」

(もしかしたら養生してるようにしか見えてないかもですが。)実は左官で仕上げる天板で、現場仕上げになるのでこんな感じになっています。

左官で仕上がったキッチンの仕上がり具合はのちほどご紹介します。

とりあえずキッチンが組み上がり、左官屋さんが壁を仕上げてます。

壁が仕上がると一気にキレイに見えますでしょ。

「展望」は一部基礎が深基礎です。

床下収納として利用するスペースためですね。この深基礎部分の仕上げはモルタルで仕上げます。

設備屋さんが衛生機器を取付中。

設備機器が取付終わり間髪を容れずコーキング屋さん。

コーキングはテープが命。

テープの貼り方でコーキングの太さや何やらいろいろ変わります。

床や壁が傷つかないようにガッチリ養生した後に

大人2人がかりで、でっかい箱を持ってきました。

ミーレの洗濯機です。

ミーレって食洗機のイメージがありましたが洗濯機もあったんですね。

知りませんでした。いやはやお恥ずかしい。他にもいろんな製品があるので、食洗機しか知らなかったって人はミーレのHPをご覧ください。

一方外では鉄骨の手摺を付けています。

「展望」の敷地奥側は傾斜になっていて、傾斜の下までが敷地です。

でんぐり返し8回転くらいで傾斜の下に届くくらいの距離感です。スベリ台としてはちょうど良さそうな角度の斜面なので、もしテラスから落っこちても大けがはしませんが一応手摺をつけています。

もろもろ取付が完了して、あとは美装したら完成です。

最後に展望の見どころをご紹介してお別れです。

玄関入ってすぐの棚。白い壁に黒い棚、背面には札幌軟石を貼ってアクセント。

札幌軟石を貼ってる壁をこの目で見てみたい!そんな人はぜひご来場ください。

こちらは白い壁にガラスブロックが埋まっています。

そうそう、壁にガラスブロックを入れてみたかったんだ!そんな方もお待ちしております。

インスタでたくさん「いいね」をもらった階段です。

カッコイイ階段を見てみたい、そんな人はぜひご来場ください。それとまだインスタをフォローしてないって方はフォローもお願いします。

頻繁にストーリーズも更新しておりますので。

こんな緑のカーペットを敷いたピットリビング。

ピットリビングの家ってあんまり見かけないかもしれませんね。ピットリビングの家を見てみたい!そんな方もお待ちしております。

ちなみにピットリビングに腰掛けながら眺める景色がこちら。

あいにくのお天気ですけど眺めは最高。

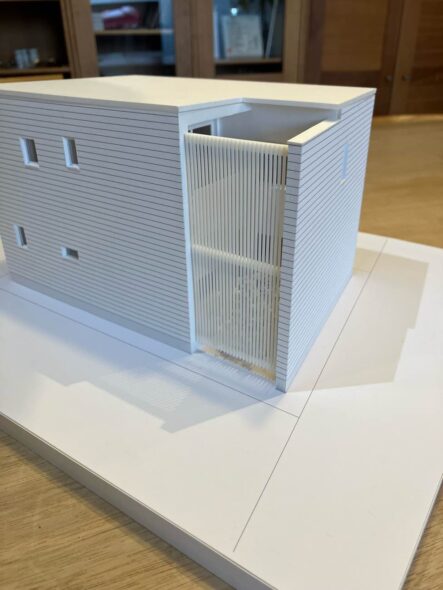

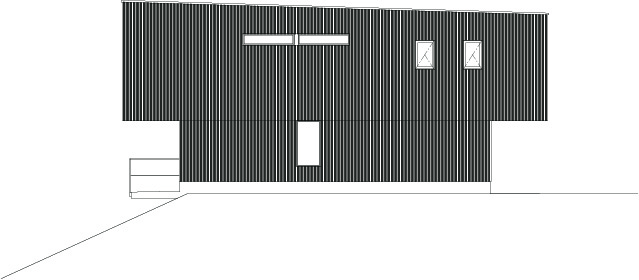

最後に外観を。

ホントはまだまだ見どころがいっぱいあるんですがこの辺で。ぜひご来場いただき、SUDOホームの家づくりを直接感じていただければと思います。

完全予約制のオープンハウスで9月17日から10月16日まで開催中です!(水曜・祝日はお休みです)

家族と未来も見渡す「展望」

スタッフ一同、お待ちしております!

・・・え?

左官仕上げのキッチン天板のことはどうなったのか、ですって?

ロングランのオープンハウスとはいえ予定があって見に行けないから、もう少し紹介してくれですって?承知しました。

そんなご要望にお応えするのがSUDOです。ロングランの折り返しである9月下旬くらいに、完成後の「展望」をもう少しだけお届けしたいと思います。

- 2022.09.09

-

こんにちはYです。

大工工事が終わると現場も一段落。

少し寂しい気もしますがこれから

仕上げが始まります!

大工さんが造作した木枠やカウンターなど

塗装していきます。

裏側もしっかりと塗装していきます。

塗装が終わり、お馴染みの機械とともに

登場したクロス屋さん

石膏ボードのジョイント、ビスをパテ処理していきます。

仕上げに関わる大事な作業です。

パテ処理後はペーパーを掛け、平らにしてから

クロスを張っていきます。天井が白くなるだけでも雰囲気がガラっと変わりました!

1階の床は床暖房入りのモルタル仕上げになるので

左官屋さんの出番です。金ゴテでツルツルになるようにおさえていきます。

他にも洗面所のタイルを張ったり

下足収納の背面に札幌軟石を張っていきます。

アクセントになること間違いなし!

色々とあの部材が入ってきました。

あの組み立ては次回のお楽しみに!Sさんよろしくお願いします!

- 2022.09.02

-

日頃からレトルト食品にお世話になっている人はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

牛丼、豚丼、中華丼。カレーにポトフにミネストローネ。種類は豊富です。

レトルト食品は温めるだけで美味しくいただける食品で、時短にもなるしそれでいてとても安い。

レトルト食品は美味しいけれども、この食材が入ってる方がもっと美味しいとか、もうちょっとスパイスが効いてる方がイイとか。

もちろん美味しいけれども、細かな部分では人によって好みが異なるものですよね。それに一番大きな違いは、レトルト食品は作り手の愛が感じにくい。

もちろん生産者さんの愛が詰まってるのは分かっていますが、生産者さんの顔が想像しにくいという意味です。

そういった意味では奥さんがつくる料理というのは他には代えがたい愛情という名の調味料が入っています。どうした急にレトルト食品とか奥さんの手料理の話をして。と思われたかもしれませんが、

建築業界に置き換えてみると、ここでいうレトルト食品というのが既製品です。各メーカーさんが使い勝手等を考えに考え抜いてできあがった数多の規格化された商品たち。

既製品のカウンター、既製品の収納キャビネット、既製品の建具枠。

これらの物はコスパが良く、建主さん・ビルダー双方がWin-Winな関係にあるものです。それでもSUDOホームは「大工さんの手づくり」にこだわります。

既製品とは違い、ここがこうだったらもっと使いやすいのにという痒いところにも手が届くのが現場での手づくりです。現場は大工工事の終盤となっていて、今回はSUDOホームの大工さんがつくった収納たちをご紹介して

この現場で大工さんとはお別れとなります。それでは建て主さんの要望を叶え大工さんが心を込めてつくった収納たちをご紹介します。

SUDOがよく使う楡(ニレ)の集成材。

窓の手前にある溝(スリット)はオシャレのためではありません。窓下に設置するパネルヒーターの熱を通すためのスリットです。

こういった細かな配慮「さすがSUDOさん」と思ってくだされば光栄です。

ここはお子さん用のスタディカウンター。

「子どもが伸び伸び勉強を」そんな建て主さんの要望からできたのがこちらのカウンター。

SUDOお馴染みの保冷庫。

フレキシブルに棚の高さを変えられるのが便利です。

棚板の小口テープも大工さんが1枚ずつ丁寧に貼ってるんですよ。

洗面カウンター下のキャビネット。

左側のキャビネットの切り欠き部分は、洗面台を埋め込むためのものです。

洗面ボウルはカウンターの上に乗っけるタイプ、埋め込むタイプといろいろあります。こんな洗面ボウルが使いたい、そういったご要望も何なりと。

洗面の上には鏡がつきます。

鏡枠にももちろんニレ集。鏡の横にはニッチの棚もあります。

鏡とニッチが連続一体。

カッコ良さ、伝わってますか?

一部床下が深い部分があります。

床下におりる階段ももちろん大工さんのオリジナル。

ラーチ合板で少しラフな印象に。階段の裏側には収納として使えるスペースになっています。

「キングダム」愛読者の建て主さんが、コミックを置くスペースだそうです。こんなご要望にもお応えできるのがSUDOであり、SUDOホームの大工さんたちです。

右には布団を置ける棚と棚の下にステンパイプ。

左には長めのコートとかを掛けられるようにちょっと高めにステンパイプを。使い勝手を考え抜いた建て主さんが、ミリ単位で高さをご指示いただいた収納スペースです。

フローリングでつくったフタです。

何をしまうのかはお楽しみ。もちろんこれも大工さんの手づくりです。

洋室にはこんな収納が。

背板にフローリングを使ってアクセント。帽子を置いたり、賞状飾ったり。

最後は大工さんの加工中の写真でお別れです。

建て主さんのご要望とSUDOホームのこだわりを叶えてくれるのがSUDOの大工さんたちです。

また次の現場で会いましょう。

あ、まだ現場進捗は続きますからね。

外はこんな感じで板を張ってます。

来週はいよいよ仕上げ工事!塗装屋さんやクロス屋さんが登場します。

お楽しみに。

- 2022.08.27

-

「みんな違ってみんないい」かの有名な詩人の言葉です。

これと似た四字熟語で「十人十色」なんて言葉があって、人には人のそして自分には自分の良さがあるものです。家づくりもおんなじです。

家を建てる会社はたくさんあり、仕様も工法も「十人十色」。

「みんな違ってみんないい」とはいえど、やっぱりなにか決め手がほしいもの。SUDOホームは高気密高断熱という性能面だけでなく、デザインにもこだわりを持っています。

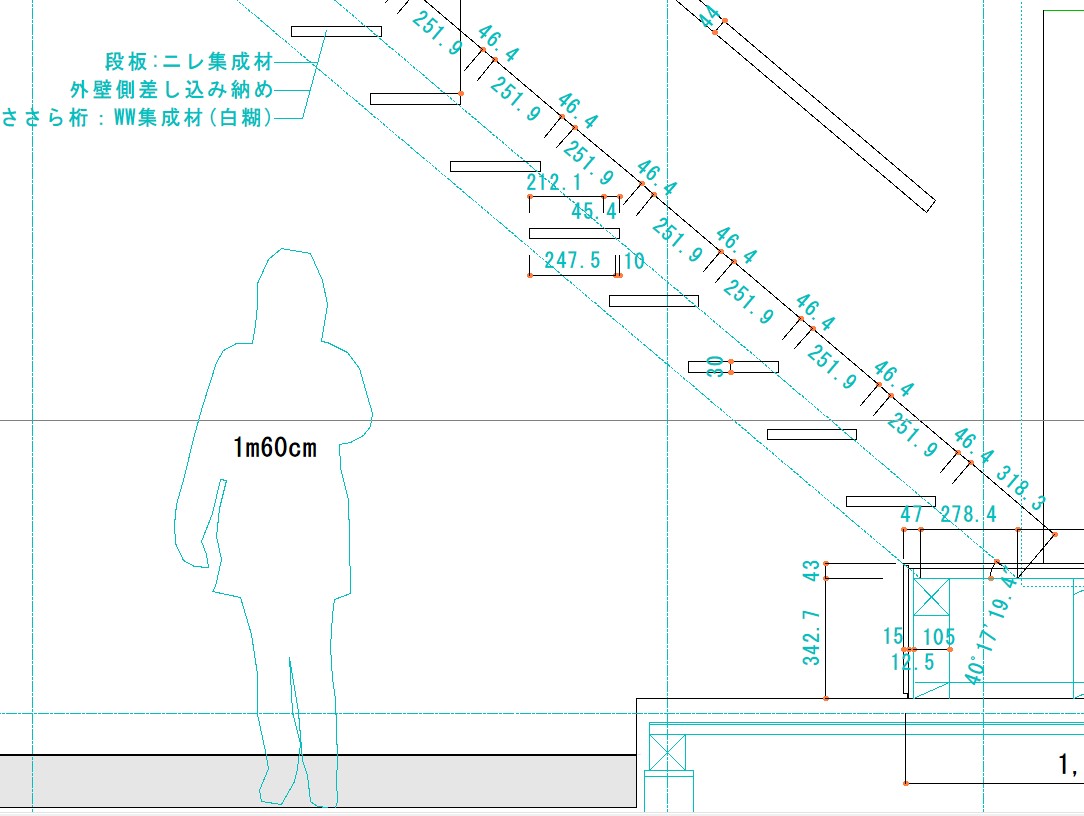

「展望」の階段はちょっと特殊な階段で、大工さんの技術力があってはじめて実現します。これまでご紹介した断熱気密の性能面とデザインが両立できるのは大工さんの技術力があってのこと。

そしてそれを安定して皆さんにご提供できるのは「社員大工」だからこそだとSUDOは思っています。SUDOホームの数ある強みの1つ「社員大工」について少しお話ししたいと思います。

これが8月26日現在の現場の写真です。

宙に浮いてるような階段。カッコイイ階段ですよね。ここに至るまでの過程を順にご紹介します。

Mやぐち棟梁がながーい木材とにらめっこ。

これは段板を受けるためのささら桁という部材になります。

最初の写真の黒く塗ってる部材です。

木材の端っこはボソボソしてるので、ボソボソ部分を切り落とします。

これを「捨て切り(すてぎり)」なんて言ったりします。「~切り」と聞いてギター侍を思い浮かべる人はきっと私と同じミレニアル世代でしょうかね。

図面を見ながら段板が取り付く部分に墨付けしています。

踏面・蹴上を間違えないよう、一段ずつ丁寧に墨付けします。

ちなみにこの図面は現場担当者である私が描いてる、ということをひと言添えておきましょう。

出しゃばりすぎるの私の悪いクセ。

いったいこれは何でしょうかね。

ベニヤの真ん中が穴空いてます。箱ティッシュケースのフタでしょうかね。ここまでの流れで箱ティッシュケースのフタではないことだけは予想が付きます。

Mやぐち棟梁が墨付けした材料の上にそっと箱ティッシュケースのフタみたいなモノを添えて・・・

専用の電動工具でくり抜きました。

さっきのは箱ティッシュケースのフタではなく、木材を彫り込むための”型”でした。ここに段板をはめ込めば完成なのですが・・・

その前に、設計者のYさんこだわりのフローリング張りの踊り場をご覧いただいて。

こんな感じでささら桁を取り付けました。

現場担当者である私が細部の細部にこだわった施工図を作成し、それを忠実に作り上げるのが大工さん。

設計者のYさんも満足の仕上がりです。

段板はこんな感じで壁の中に差し込みます。

外壁面に取り付く階段。

段板の廻りは気密テープでしっかり気密補強。

段板廻りの断熱に段板廻りの気密。おろそかにすると性能に影響します。

見えない部分だからこそしっかりと。

安定した品質を提供できるのは社員大工さんだからこそ。

こんな流れで完成したこの階段。

できあがると案外あっさりしてるものです。高性能とデザイン性、これが社員大工さんの技術力でありSUDOホームの強みの1つです。

家づくりを検討中の方、御連絡お待ちしております。

では次回に続きます。

- 2022.08.19

-

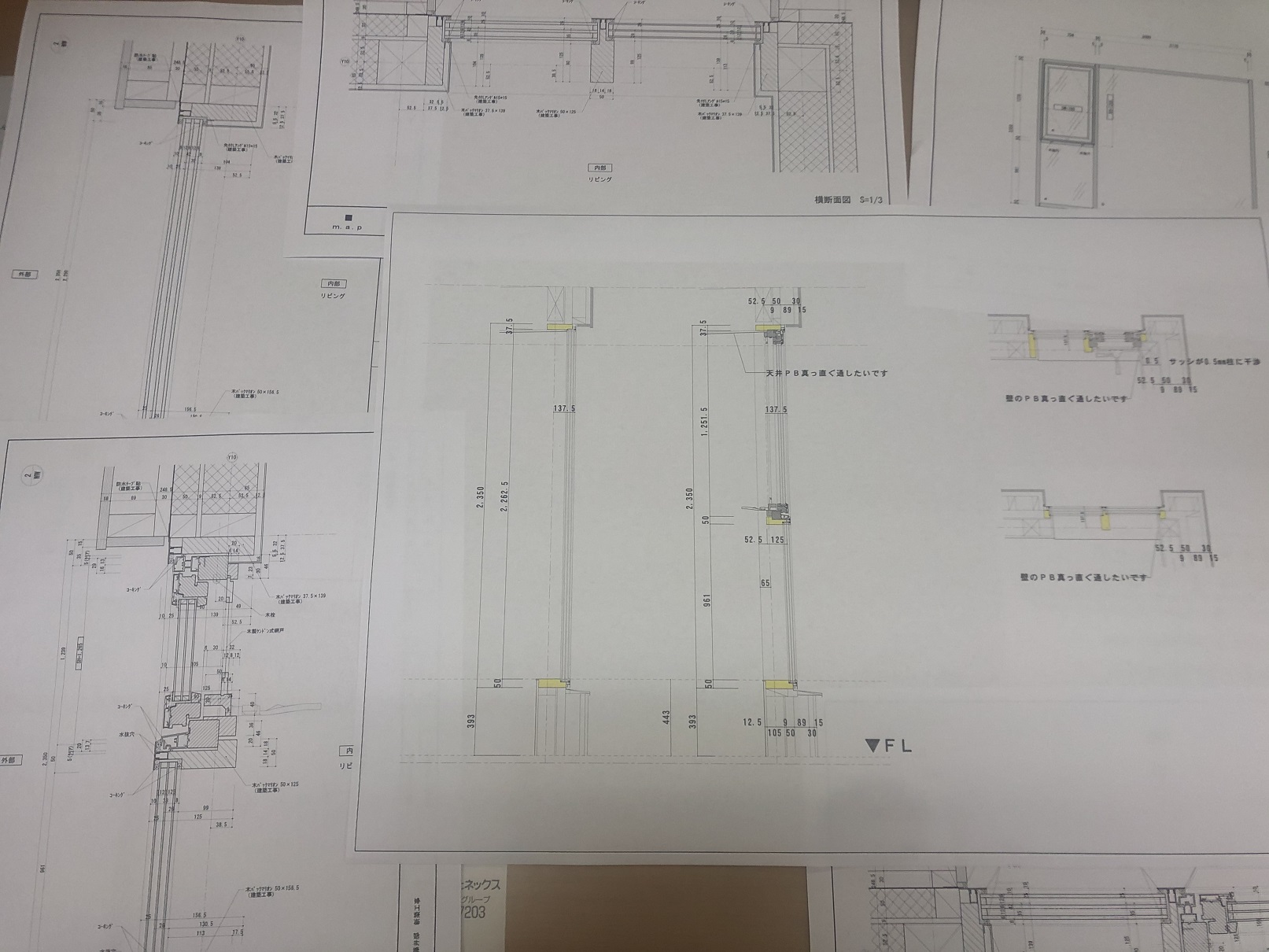

藻岩山を眺めるリビングの大きいな窓。

「まるで壁に穴をあけたような。」

そんな納まりをイメージしていた設計担当Yさん。

イメージ通りに実現できたんじゃないでしょうかね。こんな感じで現場担当者(ときには専門業者さん)が施工図を作成し、

設計担当と現場担当が協議しながら、細部の納まりをこだわるのがSUDOホームの家づくり。もちろんこれはSUDOホームを選んでくださった建主さんがいてのこと。

今日もSUDOホームは、あなたにとっての「オンリーワンでナンバーワン」を目指してひた走ります。家づくりを検討している方はぜひSUDOホームまでご一報ください。

これまでは内部作業を中心にお届けしていましたが、じつは屋外での作業も進んでいました。

「SUDOホーム」のロゴ入りタイベックを張り防水バッチリ。

タイベックの上には断熱材を付加するための下地を留めています。

あらお久しぶり。【2022.07.15】以来の2度目の登場ね。

今日も変わらずカワイイお顔をしてますね。パラマウント硝子工業さんの「太陽SUN」。

そう言えばまだこの子の名前が分からないまま。

誰か教えてテルミー。

こんな感じで断熱材を充填してます。

そしてもう一度その上にタイベックを張って、それから外壁を留め付けるための下地を組んでいます。

ちなみに黒いのがタイベックですが、初めてご覧になる方もいらっしゃるかもしれませんので軽くご説明を。

今回の「展望」は外壁に板を張るのですが、

いつもみたいに板を重ねた「ヨロイ張り」でもなく、板と板の間に棒を付ける「平板棒当て張り」でもなく

板と板を隙間をあけて張る「目透かし張り」です。目透かしなので奥がスケスケです。

スケスケということは太陽光に当たり、つまりは紫外線に当たり続けることになります。

でも白いタイベックは紫外線に長期間当たると防水性能が落ちてしまうので、

紫外線に強いこの黒いタイベックを張ってるんです。

さて、中の方はというと、だいぶ石膏ボードを張ってきていました。

隣同士の石膏ボードを互い違いに張ってます。

なんだか意味深ですね。互い違いに張るなんて「クセがスゴイ」と思った人もいるんじゃないですかね。

互い違いに張ることを「千鳥」に張るというんです。張り合わせの位置をずらすことで石膏ボードの動きを散らして、

仕上材のクロスや塗壁のひび割れを起こしにくくしてくれるんです。

新人大工のたっくんが石膏ボードをカットしています。

「もぉ新人大工じゃないっす~」

・・・あ、ゴメンよたっくん。もぉ3年目。顔つきも精悍になってきました。

こんな感じで石膏ボードが張り終わると一気に出来てきた感がありますね。

少しブレークタイム。

夏期休暇を利用して世界自然遺産の知床に行ってきました。

知床八景の1つ「オシンコシンの滝」の写真で今回はお別れです。

ではまた来週。

- 2022.08.05

-

前回の、次回登場するのは誰でしょうクイズがありましたが

今回登場するのは・・・またまたYでしたー!

きっとSさんや、Kちゃんを予想していたそこのあなた!

今回も私にお付き合いくださいm(__)m

色が少し違うこちらは湿気にも強い耐水石膏ボード。

これが張られているということはあの場所です。

そうユニットバスです。

工事のなかでも早い段階で完成する部分です。

他にも大工さんによる造作も進んでいます。

こちらは洗面所の収納。

壁を一部へこませた部分をニッチと呼ぶのですが

出っ張りがないのでスッキリします。

玄関では断熱ポストの造作中です。

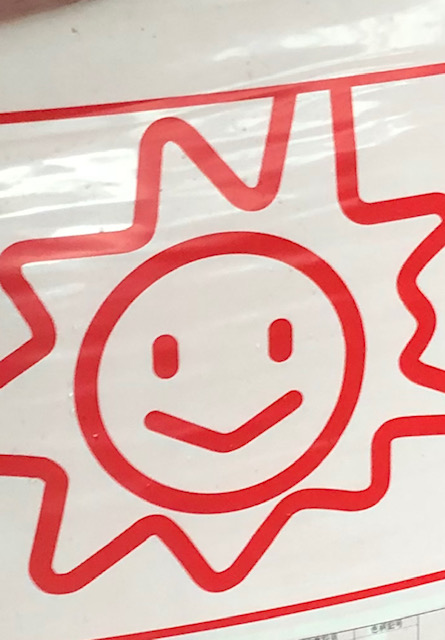

そしてそして、一番の見所でもあるリビングのサッシも完成です!

正面には藻岩山を眺め、室内の明るさも十分です!しかも屋根なりの天井がガラスしか見えない絶妙な高さで納まっているのです。

そんな納まりが出来るのも図面を作成し、サッシ屋さんと

細かな打ち合わせをしてくれる現場担当のSさんのおかげなのです!それでは次回はSさんに登場してもらいましょう!

- 2022.07.30

-

前回Kさんからバトンを渡され登場のYです。

さっそくKさんの疑問に答えていきましょう!

なぜ外壁が無塗装なのか?

無塗装の杉板だと年数が経つにつれ写真のようにグレーになっていきます。

1回目で紹介した家の特徴でもある「経年変化を感じる外壁を楽しむ家」というのが

このことだったのです!

完成してからも変化していく外壁を楽しんでもらいたくて無塗装にしました。

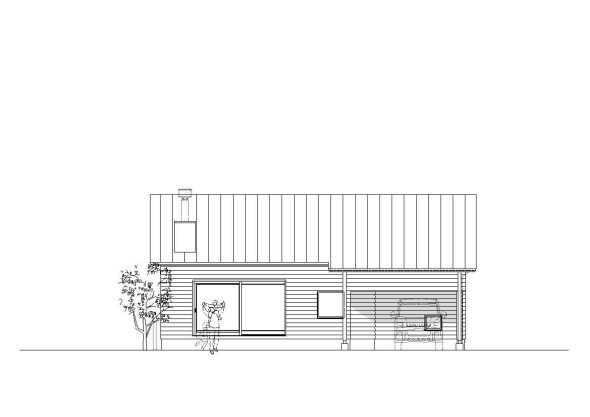

また外壁が厚いのは東西の跳ね出しを強調するために2階だけ厚くしました。

これによって1階に箱(2階)が乗っかているイメージになったかなと!Kさんに同じく足場の解体が楽しみです!

続いて中にいってみましょう!

前々回気密シートでスッポリ包まれた天井・壁に今度は石膏ボードを張っていきます。

この窓も樹脂の枠を石膏ボードで隠すことでガラスしか見えてこないのでスッキリします。SUDOホームのInstagramのリールでも紹介しているのでぜひフォローして見てみて下さい!

https://www.instagram.com/sudohome_sapporo/

写真の真ん中が「ほどよく囲まれたスタディスペース」になります。

両サイドに壁がありますが手元に窓があるので明るさもあり、ほどよく囲まれて落ち着いた

スペースになりそうです。

そしてリビングにつく景色を眺めるため&採光ための大きな窓をつける準備をしている

M口棟梁。景色はどうなのか、明るさはどうなのか!?

乞うご期待!次回は誰が登場するのか。

お楽しみに~

- 2022.07.22

-

『またしてもSは”えげつないプレッシャー”を与えてしまったのか。

Kちゃんはそのプレッシャーに打ち勝つことができるのか。次回予告「プレッシャーに打ち勝ったKちゃん」』

(引用:7月15日のSさんの回)お久しぶりです。Sさん想定ではプレッシャーに打ち勝ったことになっているKです。

予告していただいたからには、打ち勝ってみせましょう!ということで、よろしくお願いします。

今回は、お家の外壁に着目していきたいと思います。

SUDOのお家は、冬にその断熱性の高さを遺憾なく発揮してくれます。

まずは、「SUDOホーム」と印字された白いタイベックの上にグラスウールを入れるための下地材を取り付けます。

内部のグラスウールは、縦方向に充填されていましたが、外部は横方向に入れていきます。

グラスウールの厚みは50mmです。その上から紫外線に強く、外壁の隙間から見えても目立たない、黒いタイベックを張っています。

覗いてみました。グラスウール、詰まってますね!

さらに、外壁材を取り付けるための縦、横の胴縁を付けます。この下地材には、地面から1m以内に防腐剤を塗布しておきます。

最後に道南杉の外壁材です。

外に突き出ている配管の部分や、窓の横も大工さんが手加工して丁寧に施工してくれています。

ここまでの工程で、外壁の厚みは180mmほど付加されています!

内部の気密もしっかり行った上で、外側も丁寧に施工することで、冬も暖かく快適なお家になることが理解できました。SUDOでは付加断熱の厚みを2種類御用意していて、

・エントリーレベルの50mm

・スタンダードレベルの100mm外装仕上材の種類によって多少前後はありますが、

エントリーレベルの外壁の厚みは120mmほど、

スタンダードレベルの外壁の厚みは170mmほど。あれれ?

「展望」は付加断熱50mmなのでエントリーレベルのハズがスタンダードレベル並みの外壁の厚みになっていますね。いったいどうしてだろう・・・。

最後に玄関です。玄関ドアはこれから外壁に合わせて板を張り付けるため、外側はなにもしていない状態で届きました。

設計者さんこだわりの外壁が、足場の解体後どんな風に見えるのかわくわくしています。

無事にプレッシャーに打ち勝てたと感じたので、このへんで終わります。

内部のこだわりや、外壁がいつもより厚い理由、外壁材が無塗装な事についてなど、気になることがたくさんあるので次回は設計者のYさんに詳しく解説してもらいましょう。

私も次週の更新が楽しみです!

それではYさん、次週よろしくお願いします。ぺっこり~な。

- 2022.07.15

-

一時、テレビ番組のゲームの1つでマジカルバナナなんてのが流行りましたよね。

バナナといったら黄色

黄色といったら信号

信号といったら車

車といったらカー(car)最後にルー語が飛び出してドボンしてしまいましたが、

「アレといったらコレ、アレといったらソレ」みたいに1つのワードから関連するものを思い浮かべるのが連想です。では皆さん「SUDOホーム」といったら何を連想しますか。

SUDOホームといったら

「設計施工、自社大工、自然素材、造作建具・造作家具、新在来木造工法、高気密、高断熱・・・etc」

SUDOホームから思い浮かぶワードはたくさんあります・・・あると思っています。※もしご自身で連想したワードが無ければ、このページ上段のバナー「私たちの家づくり」→「技術と性能」から該当するか確認してみて下さい。

現場管理しているSが連想するのは、

SUDOホームといったら「高気密高断熱」「自社大工」の2つのワードが同率一位で連想されます。そこで今回は現場担当Sが高気密高断熱・自社大工さんについて少しお話ししたいと思います。

それでは「展望」11回目、トゥギャザーしようぜ。

あ、ついついルー語が。

あらカワイイ。

もぉお馴染みですね。パラマウント硝子工業さんのグラスウール「太陽SUN」の梱包に描かれているロゴマーク(?)です。

名前はなんて言うんでしょうかね。

「SUNちゃん」なのか「SUNくん」なのか。

でもちょっとライオンにも似てるからグラスウール業界の百獣の王を目指して「ライオンSUN」とかかもしれませんね。企業キャラクターの「パラマン」にでも聞いてみようかな。

もし御存知の方がいたら教えてテルミー。

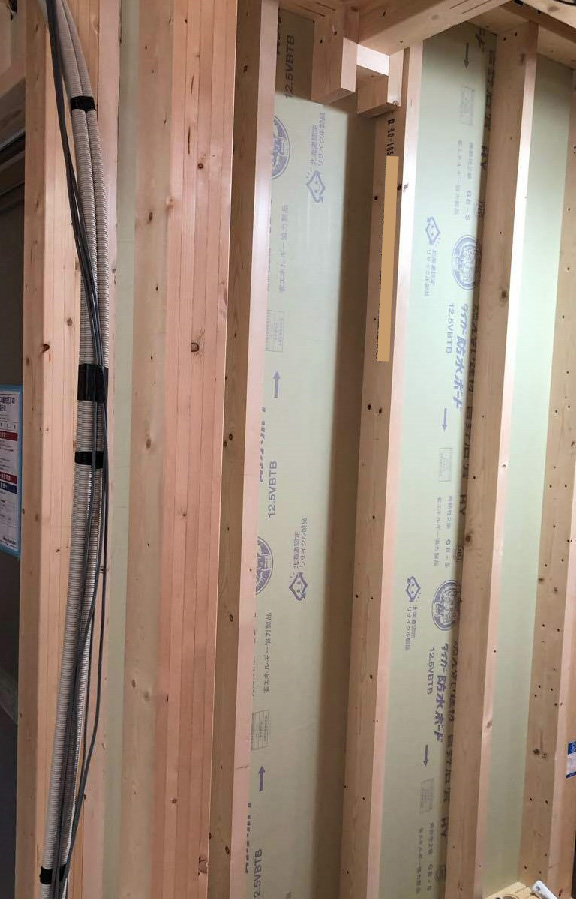

よくネットとかで「グラスウールを使ってはいけない!」なんて言ってる人もいますが、

グラスウールは高性能でそれでいて安価な材料なのでコスパの良い断熱材なんです。ただし高性能というのは、適切な施工が伴って初めて成り立つもの。

断熱材の充填の仕方で、性能は半減すると言われています。

厚さ105mmの断熱材を充填しても、厚さ52.5mmの断熱材分しか性能を発揮しないのです。適切な施工というのは、隙間無く充填しているかどうか。

写真をご覧下さい。びっしり充填されていますね。断熱材を充填するのは大工さん。

SUDOホームでは、全棟自社大工さんが施工しているので安心クウォリティです。

断熱材を充填する手が、まるで赤子に触れるかのようなソフトタッチ。

親切丁寧に断熱材を充填しているのが見て取れますね。

これがSUDOホーム自慢の自社大工さん。

断熱性能と気密性能は表裏一体です。どちらかが良くても、どちらかが悪ければノーグッド。

断熱材をしっかり充填しても気密が悪ければ壁体内結露、いわゆる内部結露を起こします。

壁の中で結露すると断熱材が水を吸って、断熱性能が激減します。「グラスウールを使ってはいけない!」と言われてる理由がココにもあります。

内部結露の原因は室内の湿気が壁の中に入ってしまうこと。つまり気密性能を高めることが内部結露を防ぎます。

気密の良い家になるか、それとも気密の悪い家になるか。それを司るのも大工さん。

気密シートで天井・壁をスッポリ包みました。

コンセントやレンジフードの排気など、外と貫通する部分は気密テープでしっかり隙間をシャットアウト。

窓廻りはコーキングで隙間を埋めて気密はバッチグー。

高気密高断熱は自社大工の技術が欠かせません。

ってことで現場担当Sが「高気密高断熱」「自社大工」の2つのワードを同率1位で連想する理由がお分かりいただけましたでしょうか。

それでは次回に続きます。

ひょっとしたら次回Kちゃんが、1ヶ月振り2回目の登板があるかもしれません。またしてもSは”えげつないプレッシャー”を与えてしまったのか。

Kちゃんはそのプレッシャーに打ち勝つことができるのか。次回予告「プレッシャーに打ち勝ったKちゃん」

お楽しみに!

- 2022.07.08

-

前回は設計担当のYさんに再登場してもらい、「展望」の計画について色々語ってもらいました。

振り返るとざっくりこんな感じです。・藻岩山を眺める&採光の為の大きな窓

・隣家の視線に配慮した窓の高さ

・2階の跳ね出した部分がテラスの屋根を兼ねているSUDOホームの設計士たちはこんなことを考えて設計・計画してるんだなぁ、というのが少し垣間見ることができましたね。

私たち現場担当者は、建主様と設計担当の思いが詰まった設計図を具現化(形に)すること。

もちろんただ形にするだけではなく、SUDOの品質を担保しつつは言わずもがな。引き続き現場担当Sがお送りします。

それでは「展望」の10回目スタートです。

屋根をつくっています。

屋根ができれば雨が降っても安心です。

モコモコしてます。

正体は「発泡ウレタン」という断熱材。梁と梁が交差する部分(仕口)に構造金物を使用します。

外気に面する部分では構造金物が冷やされてしまうので、何かしら冷えないような措置が必要です。

金物表面で結露する可能性がありますからね。そこで使われるのが発泡ウレタン。

吹き付けたら膨らむのが発泡ウレタンの特徴です。

隙間の小さい部分を断熱するのに重宝します。ビックリするくらい膨れるんですよ。

発泡ウレタンを吹いた直後と時間が経った後とでは驚くほどの変わり様。こんなに膨らむことができるのは発泡ウレタンか、ドラゴンボールのセルくらい。

窓を付けています。

室内から2人

外に2人

無事に取付完了。

窓を付けてる間に設備屋さんがいらっしゃいました。

外周面の断熱材を充填する前に、給気口や排気ダクトを通すところにスリーブ(配管)を入れる作業がありますので。

スリーブ入れのついでに、次来たときにスムーズに作業ができるように家の中の配管ルートの確認です。

2階に水廻りがあると1階のどこかに、配管を集約するスペースが必要になります。

必要なスペースとは言え、必要以上に広くすればその分他のスペースが狭くなります。

「配管スペースを広くする替わりに収納スペースが狭くなる」みたいな。だから私たち現場担当者は「配管をこう並べたらもっと収納広くできるよね」っていう現場打ち合わせを

構造だったり天井の高さだったり、色んなことを考慮しながら現場ごと臨機応変に考えます。次週はSUDOの断熱・気密についてお伝えします。

お楽しみに。

- 2022.07.01

-

みなさんお待ちかね?

お久しぶりのYです!ちょっと前は雪山になっていた場所にこうして建っていくとは

感慨深いですね~それでは9回目スタートです。

コンセプトにもある通り2階リビングには景色を眺めるための

窓(赤枠)がつきます。

景色ももちろんですが室内の明るさも期待出来そうです!

そして先ほどのリビングの下が基礎工事でもお伝えしましたが

ステージのようなテラスになります。

跳ね出した2階部分が屋根となるので冬に暖かい飲み物を飲みながら

景色を眺めるなんてこともいいかも!

少し離れてパシャリ

跳ね出しを見せたいのですがまだわかりづらいですね・・・

足場が外れるまでのお楽しみです。

間口いっぱいに計画しているので作業大変ですが頑張ってくれています!

構造用合板も張られていき、窓の位置なども確認できました!

隣の家など気にならないような高さで計画した窓も良さそうです。それではSさん、バトンお返しします!

- 2022.06.24

-

「えげつないプレッシャー」を与えていたなどつゆ知らず。

新入社員さんに対してひどいわね。

Kさんがかわいそう。

Sさんってとんでもない先輩ね。あちこちからそんな声が聞こえてきそう。

皆さんこんにちは。

Kさんとは現場移動の車とかで「キャッキャッ、キャッキャ」会話を楽しみながら、

和気あいあいと過ごしているのできっとイイ先輩だと思われているであろう現場担当Sです。実際のところ、どうなんでしょうね。Kさんに聞いてみましょう。

Kさん「Sさんは優しい先輩だし、オフィスもアットホームです~」

そんな優しい先輩Sさんがいる、アットホームなオフィスのSUDOホーム。

2022.06.24現在SUDOホームでは、設計及び施工管理業務を担う正社員を募集してます。

興味のある方はぜひ気軽にお問い合わせを。

梁を架けています。

梁は掛けるのではなく、賭けるのでもなく、架けるんですって。

何が違うのかですって?分かる方いたら教えて下さい。すみません。

久しぶりの登場ですかね。Mやぐち棟梁です。

先張りシートがグシャグシャになってビリビリに破れて隙間風ビュービューにならないよう、注意しながら梁を架けています。

高気密住宅ここにあり。大工さんの丁寧な仕事が高気密住宅を実現してくれます。

こんな感じで全体的に梁が架かっています。

下に見えているのは若手大工さんのさっさんです。今流行りのほそマッチョ。左肩のサイド、そしてリアの筋肉が隆々としていますね。

私もさっさんのような丸みのある肩を作りたい!そんなあなた。

2022.06.24現在SUDOホームでは、大工さんの正社員も募集してます。

興味のある方はぜひ気軽にお問い合わせを。

札幌のピサの斜塔と言わんばかりの高いタワー。

タワーではなくクレーン車です。クレーン車のおかげで、建て込み作業がスイスイ進みます。

なんてたって1本数百kgはあろう重たい梁をラクラク上げてくれますからね。

あと5mm

あと4mm

あと2mm

・・・おっけー。柱が垂直に立っているかを確認してます。

片膝付いて指矩(さしがね)構える姿、仕事人って感じでカッコイイですね。なんだかもう一回、私もスポットライトを浴びたくなってきました。

「2022.05.13」に遡って、現場担当Sの仕事っぷりを見てあげて下さい。(懇願)

2階の柱を建てて今日の作業は完了。

あら、Kさんが顔を覗かせていますね。それでは次回に続きます。

・・・え?

次回は設計担当のYさんにもう一度登場して欲しいですって?かしこまりました。

それでは次回、Yさんにバトンを渡しましょう。

- 2022.06.17

-

はじめまして!

新入社員のKです! 先輩からのバトンを受け取り、今回は私が現場の様子をお伝えしたいと思います。

至らない点も多々あるかと思いますが、お付き合いください。

よろしくお願いします!最初に、前回のコンクリート打設を少し振り返りたいと思います。

こちらはコンクリートの打設中の様子です。

この黒いホースの先には、

このような車がいます。

生コンクリートは練り混ぜから打ち込み終了までの時間が定められていて、

25℃以下→120分

25℃以上→90分

です。 また、打ち込み前には、ミキサー車のドラムを高速回転させて、生コンを攪拌(かくはん)させます。これらは建築士試験にも出るので、要チェックです!!

なんやかんやあって、床全体を覆ったコンクリートが乾燥するとこんな感じになります。

いよいよ大工さんの登場です。

今回のような狭小地では、材料の置く場所や、使用する順番などを考えて、

より綿密な材料運搬のスケジュールの打合せが行われます。

そうして運ばれた木材は、レッカーで吊して慎重に下ろします。

そして、土台引きです。

土台と基礎の間にゴムチューブのついたパッキンと、オレンジ色の防湿フィルムを挟みます。

これで、隙間風を防止し、気密性を高めてくれます。とっても重要な工程です。

土台引きが終わりました。大工さんたちが現場を整理整頓してくれています。夕日も良い感じです。

1階の床ができてきました!

その上に立てられた柱たちです。

現場に行くたびに家ができあがっていくところを見られるのは、とても面白いです。

現場の大工さんたちもすごく面白くて、ついつい現場に長居してしまします。

今後の目標は、デスクワークもきっちりできる人間になることです!正直、ホームページ書いてみて言われたときに感じたプレッシャーはえげつなかったですが、

書き始めるとこれまでを振り返って確認できたり、写真をもっとこう撮りたいと次に向けて考えたりができたので、

またどこかで登場できたらなと思います。バトン、お返しします!

- 2022.06.10

-

毎週金曜日にお届けしている工事進捗が、一週間という時間の物差しになっています。

ほんとにあっという間ですね。なんか噂によると、「20歳までの体感時間」と「20歳から80歳までの体感時間」って同じなんですって。

でもきっと皆さんも体感時間が早くなってるのは感じますよね。「シンジラレナーイ」

皆さん御存知のこの言葉。何年か前に流行語大賞トップ10入りしてましたからね。

当時、日本ハムファイターズが25年振り3度目のリーグ優勝、そのまま日本シリーズも優勝して44年振り2度目の日本一になった時の監督のお言葉。

いやー凄かったですよね。日ハムファンには歓喜の瞬間でしたよね。・・・えっ?2006年??そんな前だったんですか?

ほんとにあっという間ですね。さて、そろそろ7日振り6度目の更新といきましょうか。

組み上がった型枠の中にコンクリートを流し込んでいます。

棒形振動機を使ってコンクリートをまんべんなく均一に流し込みます。

こんな場所で作業していました。まるでステージみたいですね。

ここから藻岩山の景色を眺めるなんて最高ですね。

コンクリートを打ち終わったのにまだ作業している人がいました。

鉄筋を洗っています。

この上にまたコンクリートを流し込むのですが、

鉄筋にコンクリートが付いたままだと強度上よくありません。地味だけど欠かせない工程です。

ステージっぽいところのコンクリートを左官屋さんにキレイに仕上げてもらいました。

金属製のコテを使いながら、少し乾いては撫でて、また少し乾いては撫でてを繰り返し、

ツルツルに仕上げてもらいます。これが「金コテ押さえ」って仕上げ方ですね。

とりあえず全景写真。

いよいよ最後の工程です。

地面の湿気を抑える防湿フィルムを敷き、鉄筋を組んで土間コンクリートを流し込む準備が整いました。

ここで防湿フィルムの重要性について少し。

防湿フィルムの裏側が湿気で水玉模様になっています。

この防湿フィルムが無ければ、この湿気が家の中に入ってくるってことですからね。雨が降って建物周りの土が濡れると、巡り巡って家の中に湿気として流入する可能性だってありますから。

春先の雪解け時期もそうかもしれませんね。防湿フィルムが無いと湿気で床下がカビちゃうかもしれません。

土からの湿気をシャットアウトしてくれるので防湿フィルムはとっても大事。

防湿フィルムが破れたりめくれたりしないように、コンクリートを流し込みます。

こんな感じで床全体がコンクリートで覆われました。

足場も架けて、大工さんが乗り込む準備が整いました。さて次回は前回少しだけ登場した新入社員さんにバトンを渡します。

来週の金曜日、乞う御期待下さい。

- 2022.06.03

-

展望」の更新5回目にして、いよいよ大工さんの登場です。

「ん?もぉ大工さんの登場?」

型枠工事とか埋め戻しとか、まだ途中の基礎工事の過程をすっ飛ばして大工さんを登場させるなんて、

『見せます建築現場』を毎週楽しみにしてるのに手を抜きすぎじゃないか。

おいおい現場担当Sよ。しっかりしてくれよな。そう憤りを感じたあなた、SUDOの家づくり工程を熟知していますね。

2022.06.03現在、正社員を募集してますので興味のある方はぜひお問い合わせを。っと、言ったところで「展望」5回目スタートです。

ベースの型枠を取り付けしました。

枠で囲った中にコンクリートを流し込みます。ちなみに、お隣も着工したようです。

流し込んだ後のベースのサイズを測ってみました。

およそ470mm、設計図のベース幅450mmより20mmほど大きくなっています。

でも被り厚さも確保できているし、寸法の許容差の標準値内に納まっているので問題ありません。

単に大きければ良いというわけでもありませんので。

さぁ冒頭から満を持して登場の大工さん。

「あれ?SUDOの社員大工さんにこんな方いらっしゃいました?

でも作業服にSUDOのロゴが入ってないってことは。」そんな細かなところにまで気が付くSUDOファンの方。

2022.06.03現在、SUDOは社員大工さんも募集しています。皆さんが思ってた大工さんとは違うかもしれませんね。

型枠大工さんも大工さんと呼ばれています。ってことで今回登場する大工さんは、基礎屋さんの型枠大工さんたちです。

各々が型枠を組み立てていき・・・

こんな感じで型枠が組み立てられました。

「快晴の藻岩山と太陽のような明るい型枠のコントラスト」

一週間経ってもこういったセンスは磨かれていないようです。

奥で何やら大工さんがモゾモゾしています。

隣りにいるのは4月入社の新入社員さん。

いつか登場することがあるかもしれませんね。

モゾモゾしてるなぁって思ったら、基礎にアンカーボルトを設置しているところでした。

鉄筋の被り厚さもバッチリです。

ってことで次回に続きます。

- 2022.05.27

-

『定着長さ・被り厚さ・付着強度』

家づくりに興味のある方は、1度はこの言葉を見聞きしたことがあるのではないでしょうか。

「聞いたことはあるけど、なんのこっちゃよく分からない」

そんな人の方が多いかもしれませんね。

SUDOの現場管理者は、何をどのようにチェックしているのか。

今回は現場担当Sが、基礎工事(特に鉄筋工事)のチェックポイントについてご紹介していきます。SUDO-ホームの建主さんは「ウチの基礎は安心ね」っと思うこと間違いなし。

これから家づくりを始める方で、まだ建築会社を絞り切れていないという方へのアピールを兼ねてお届けします。そんなこんなで今回は鉄筋についての回です。

・・・って思ったら以前、『八軒プロジェクト』のときに同じようなこと書いてました。

なので今回は、淡々と進めてまいります。

「SUDOの品質管理って実際のとこどうなの?」

っと詳しく知りたい方は『八軒プロジェクト 2021.07.14』をご覧下さい。

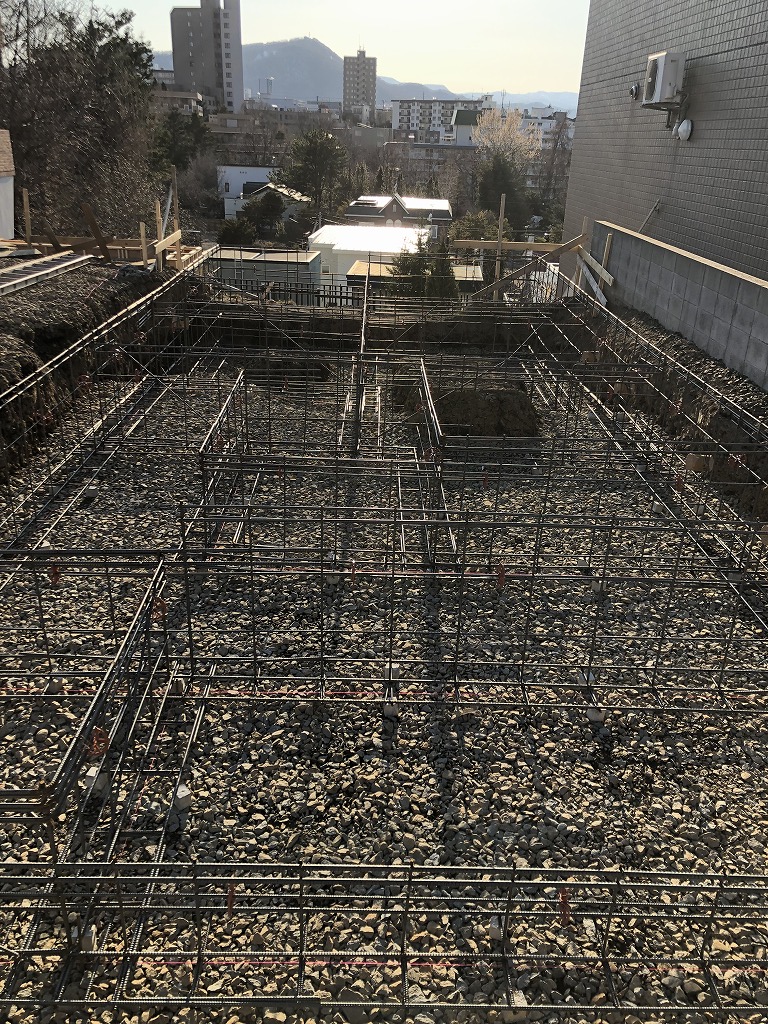

地業という名の土工事が完了し次にバトンを受け取ったのが鉄筋屋さんです。

こんな感じで砕石の上に鉄筋を配っていきます。

『夕暮れ時の藻岩山をバックに組み上がった基礎配筋のコントラスト』

なんかカッコつけて言った割りに、全然カッコよくなかったです。

夜中に書いたラブレターを朝読み返した気分です。

鉄筋の写真を撮ってます。

「空き」だったり「被り厚さ」であったり。

こんな感じでメジャーを用いて所定の寸法を確認しています。

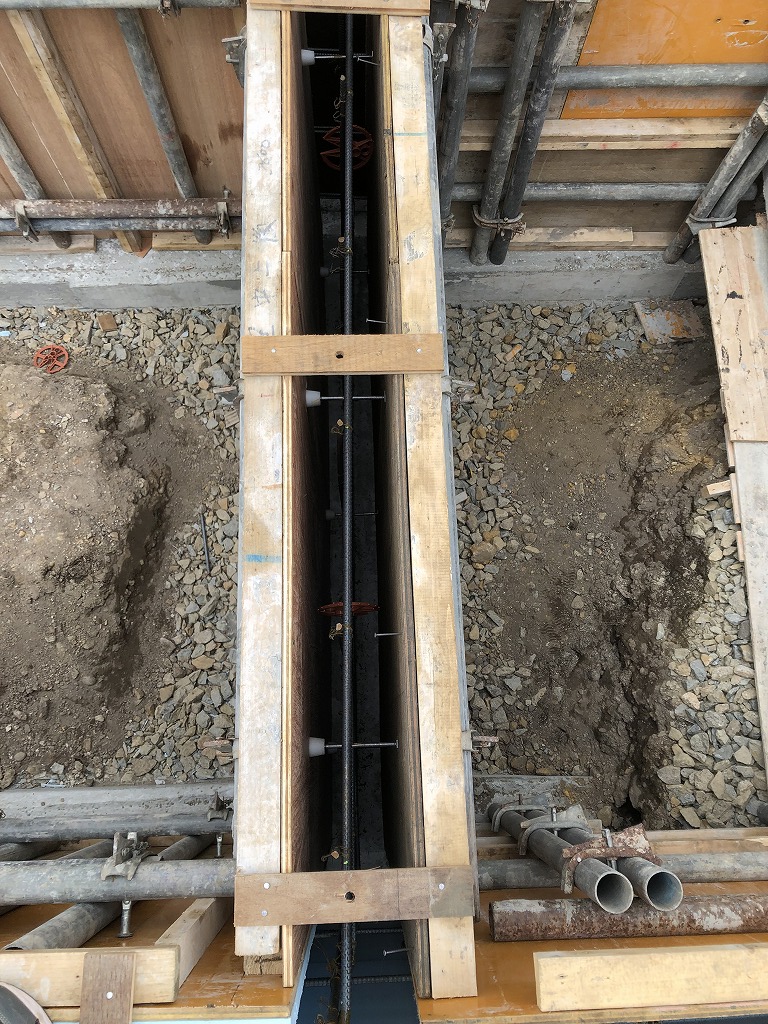

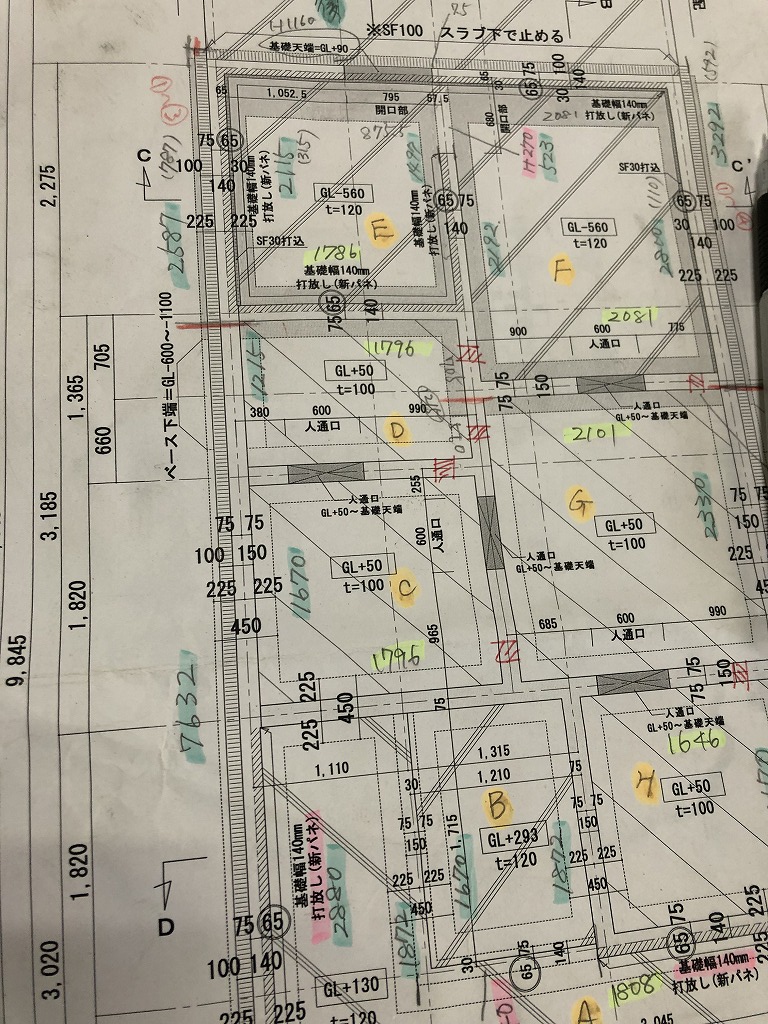

「打合せしたいからちょっと来てくれないかな」

そんなことで型枠大工さんの加工場にお邪魔することになりました。

事前に渡していた基礎伏図。

蛍光ペンで色とりどりに書き込みがされています。

よ~く見ると、

型枠を加工するために必要な寸法の書き込みだったり

「A~H」とブロック毎にまとめるための書き込みのようです。実はこういうことしてましたっていうのは、その場に行かないと分からないものですね。

こんな感じで現場に搬入されるあらゆる物には、こういった下準備が施されているのです。

では次回に続きます。

- 2022.05.20

-

役割分担

作業を複数の要素に分け、それぞれの作業を各人に割り当て、手分けして作業に取り組むこと。

役割を分担すること。(引用元:実用日本語表現辞典)どんなことでも役割分担はとっても大事で、役割分担することで色々と円滑になるものです。

組織もしかり、家庭もしかり、そして現場もしかり。今回はそんな役割分担のお話しです。

遣(や)り方」を出しました。

これは建物の通り芯(柱の中心線)や基礎の高さを確認する為に必要なものです。ピンク色の糸が建物の通り芯で、地面とほぼ水平の木が基礎のテッペンの高さになります。

敷地内の四隅にこんなのがあると、これから基礎工事が始まるんだな、の合図です。

こんな感じで「木の上側が基礎のテッペンだよ。」ってことを記しています。

地縄(じなわ)を張りました。

地面に縄とかスズランテープを張って建物の位置を出す作業の名称です。皆さんこのタイミングで思うことは共通しています。

「ウチってこんなに小さいの?」

平面的に見るとそう感じがちですが、建物が建って立体的に見えてくるとその不安は解消されるのでご安心を。

それにして見晴らしの良いこと。

夕方はこんな感じ。

高層ビルと藻岩山、なんかエモいですよね。

さて、いよいよ基礎工事がスタートしました。

重機を使って掘削作業です。

まるで自分の手のように、思うがままに重機を操るオペレーターさんってスゴいですね。

奥にも職人さんが1人いらっしゃいます。

もう少し土を深く掘るように指示をしています。

もう少し幅を広げて掘って、色んな指示を出しています。「重機で土を掘るオペレーターさん」と「掘る深さとかを指示する職人さん」

しっかりとした役割分担です。

細かな微調整はスコップで高さ調整、

深さを指示するだけじゃなく、スコップを使って自分でも掘ったりするんですね。

気温も上がってきたのでスコップで土を掘るだけで汗だくになっちゃいそうですね。

なにやら持ち場を離れました。

お水休憩ですかね?

そりゃスコップで土を掘ると喉も渇きますよね。

っと思いきや、今度はランマーで砕石を締め固めています。

この機械って見た目以上に重たいんですよね。

重量50kg以上とか、軽いのでも40kgくらいだそうです。重機のオペレーターさんに指示だけじゃなく、自分でスコップを使って土を掘ったりもして、

更には重たい機械で砕石を締め固める、これを1人でこなしています。なんかオペさんよりこっちの方が大変そうかも、なんて思っちゃったりなんちゃったり。

何はともれあれこういう役割分担で土工事が進んでいます。

オペさんとさんの頑張りのおかげで土工事が完了しました。

役割分担で次は鉄筋屋さんの出番となります。

では次回に続きます。

- 2022.05.13

-

こんにちは。

設計担当のYさんからバトンを受け取った現場担当のSです。家族と未来も見渡す「展望」

・藻岩山、手稲山を望む「展望」

・新居での暮らし(未来)を見据える「展望」たった2文字の単語に色んな意味が詰まってる素敵なネーミングですよね。

SUDOで建てて良かった、

そう思っていただけるような家づくりを目指し、気合いを入れてスタートしましょう。え?「気合いを入れるって言っても作るのは職人さんじゃないか」ですって?

大工さん・基礎屋さん・設備屋さんを始め、

職人さんたちは現場で作業しているのでどんな仕事をしているのかイメージ付きやすいですが、

私たち現場担当者って何してるかよく分からないですよね?現場担当者の仕事は「段取り八分」と言われています。

事前の準備が大事だよってことです。今回は「現場が始まる前にこんなことやってるんです」というところの一部をご紹介します。

いつも職人さんに当たるスポットライトを、たまには自分が当たりたい!

そんな動機ではありませんよ・・・?

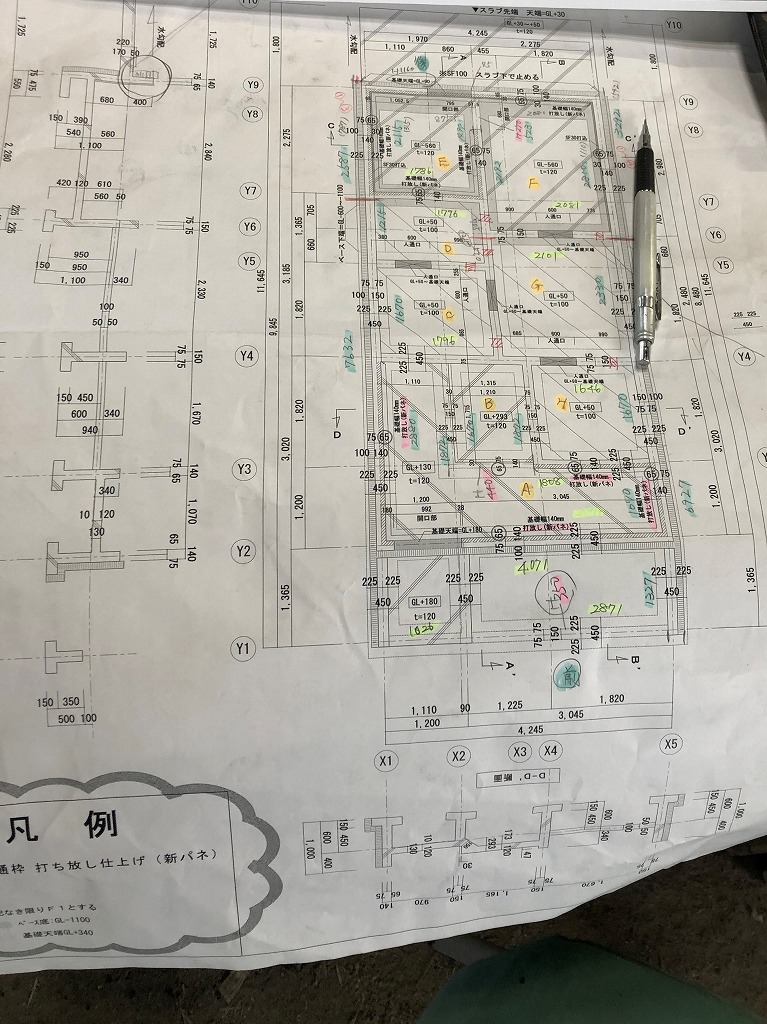

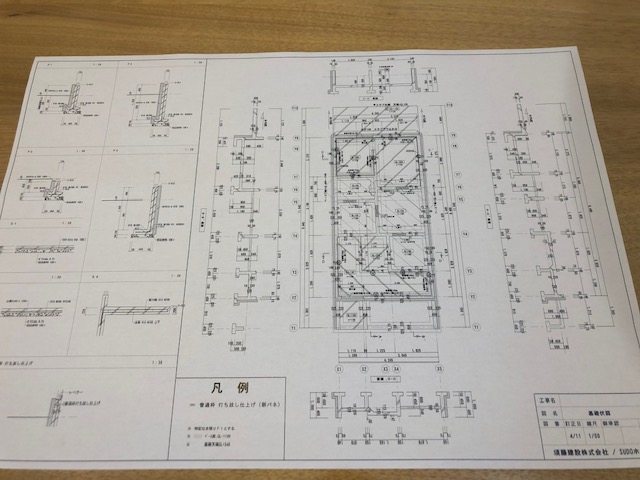

まず始めにこちら。

ゴチャゴチャして見づらいかもしれませんが基礎の施工図です。設計担当のYさんと細かな納まりを協議しながら作図します。

「展望」の家は基礎が見えるところもあって、そういったときはより細部を検討することになります。こうして検討した部分を現場の職人さんに分かりやすく伝えるためにも施工図を描いてます。

細かいところを検討しても、現場がそうなっていなければ意味がありませんからね。

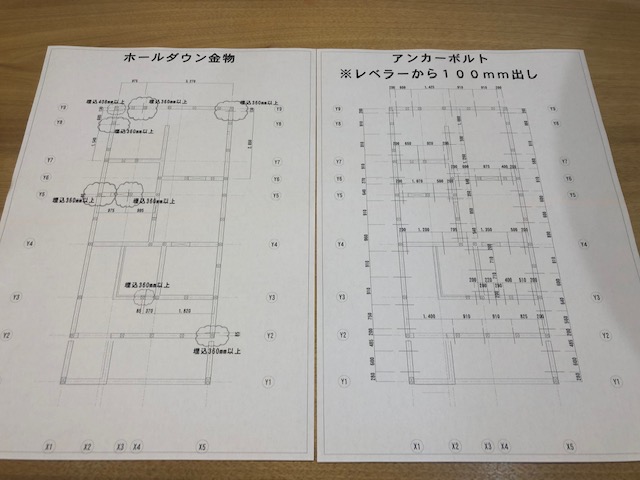

続きまして、基礎に打ち込むアンカーボルトやホールダウンアンカーの位置を示した図面です。

どれくらいの間隔でアンカーボルトを入れ、どの位置にホールダウンアンカーをセットするか。

ホールダウン金物の埋込み長さにも決まりがありますので、埋込み長さをしっかり明記します。

基礎の図面を描いたら、次は構造の軸組図のチェックです。

プレカット屋さんに設計図を基に作図してもらっているのですが、

細部の納まりを検討していく中で多少変更が生じたりもする場合もあります。もちろんこの時も設計担当と協議しながらです。

それと、換気の配管や水廻りの排水管の経路など、

設計者の方で事前に検討しているものの、現場担当者としても念には念をで確認します。梁があるから配管が納まらない!

現場でアタフタしない為にも、設計図との整合性・軸組チェックは欠かせませんね。

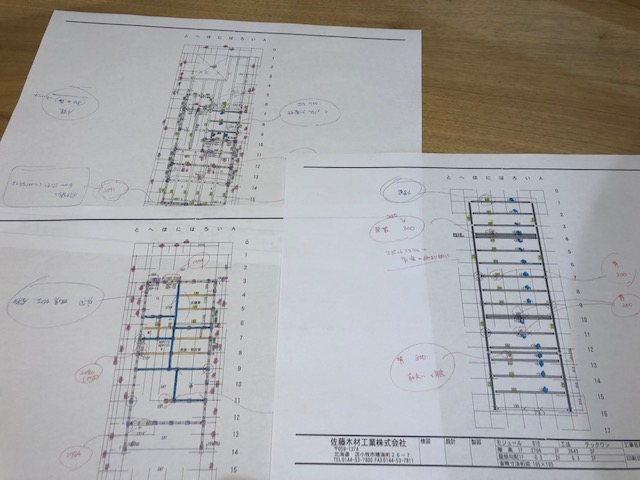

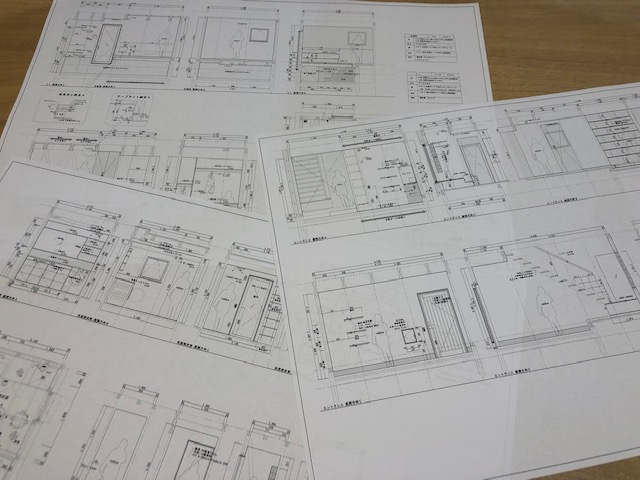

これは展開図です。家の中の立面図みたいな図面です。

設計図を基にこんな感じの展開図を描き上げます。展開図もまた設計担当と打合せしながら描き上げます。

「あそこはこうやって打ち合わせしたからあぁしてねー」とか

「ここの棚はこんな用途で使うからちょっと低めにしてねー」とかそんなこんなで完成した展開図。

展開図1枚で色んな情報を見ることができます。棚の高さとか段数とかだけじゃなく、スイッチの位置とか設備のリモコンとかまで。

事前にお施主様に展開図をお渡しすることで、

より具体的なイメージを共有できるメリットがあります。

ホントはこうしてほしかったのに、なんてことも少なくなりますね。また展開図は、現場の職人さんたちにもメリットがあります。

「ここのコンセント、パネルヒーターの裏になって使えないよ」

「ここに棚が付くからスイッチ付かないよ」そんなことがあっては大変ですね。

でも展開図があると職人さん同士で、お互いに干渉しそうなところを確認し合うことができます。お施主様・職人さん、そして現場(と設計)担当者、皆がイメージを共有できるのが展開図です。

そんな図面を描いているのが現場担当者なんです!

ってことで、十分スポットライトを浴びたので満足しました。

また現場にお返しします。次回に続きます。

- 2022.05.06

-

こんにちは Yです。

八軒プロジェクト以来の札幌からの見せます建築現場を

お届けします!

雪も溶け始めた頃、計画地に行くと・・・

空き地になっていたため雪捨て場になっていました。

なんとか雪山を乗り越え奧にいくと、敷地の半分から奧が

傾斜になっていて見晴らし最高です!

この土地は元々一筆だった土地を分筆していて右半分が

計画地になります。

そして晴れた日には藻岩山や手稲山も見ることができます。

この景色を眺めるプランが良さそうです!

そんな土地に建つ家のネーミングは

家族と未来も見渡す 「展望」家の特徴は

・傾斜に跳ね出した2階リビングと1階テラスから景色を眺める暮らし

・間仕切りの少ないLDKでどこにいても家族を見渡せる暮らし

・ほどよく囲まれたスタディスペースのある暮らし

・経年変化を感じる外壁を楽しむ家

です!次回から現場担当のSさんお願いします!