LIVE REPORT 見せます建築現場

「間」の家

- 2025.02.22

-

去年の10月末よりお届けしていた見せます建築現場も

今回で最終回になります。改めてお伝えしますが3/1~3/9でオープンハウスを

開催しますのでぜひご参加いただければと思います。

予約はこちら>>

フローリングを仕上げていきます。

2回塗りで仕上げるので翌日にもう一回塗装します。

またまた登場美装屋さん

引出1段1段丁寧に拭いていきます。

手摺も1本1本拭いていきます。

家中ピカピカになり工事完了です。

オープンハウス前に少しだけ。

6回ほど前にお伝えしたポツンと開口は本棚の一部で

下に明かりを届けるために設けたものです。

洗面はこんな感じに。

タイルがいいアクセントです。

パントリーにはL字の可動棚で収納たっぷり。

雪解け後の庭も楽しみですね。

たくさんのご来場お待ちしております。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

- 2025.02.17

-

工事も終盤になりゴールが見えてきました。

でも以前お伝えしたシマエナガは未だに見ることができません・・・

電気設備の器具付け開始です。

まずはキッチンです。

ボイラーはガスが熱源のエコジョーズです。

パネルヒーターを設置したり

配線器具を取付していきます。

リビングにはシーリングファンを付けました。

造作本棚と天井ルーバーにシーリングファン、かっこいいです。

続いて建具屋さんが工場で製作した建具を取付していきます。

ナラ材の柾目という木目が綺麗ですね。

工事中の傷から守ってくれた養生材を剥がして、掃除をしてきます。

フローリングとタイルのRもばっちりです。次回最終回になります。

お楽しみに。

- 2025.02.10

-

工事進捗をお届けしている「間」の家ですが

オーナー様のご厚意で3/1~3/9にオープンハウスを開催いたします。予約受付開始は2月中旬頃を予定していますので

みなさまのご来場お待ちしております。また2/15・16に札幌の常設モデルハウスにて「家づくり相談会」を

開催いたしますので、こちらもぜひご参加いただければと思います。

予約はこちらから>>

クロス工事も終わり左官工事開始です。

まずはレーザーで水平を確認しながらタイルを貼っていきます。

今回のキッチンはレンガタイルを貼っていきます。

ルーバー天井と雰囲気合いそうです。

貼り終わるとこれを使って目地を詰めていきます。

その名も「つめ太郎」

わかりやすい名前です。

つめ太郎に目地材を入れ、生クリームをしぼるように

目地を詰めていきます。

固まりきる前にコテで押えて仕上げていきます。

洗面のタイルは植物模様のタイルです。

壁タイルの次は床タイルを貼っていきます。

土間は450角。

水回りは300角です。

同じグレー系でもサイズが違うと印象が違います。

タイル工事も終わり、塗壁を仕上げて

左官工事完了です。次回もお楽しみに。

- 2025.02.03

-

職人さんから、ナナカマドって7回窯に入れても残るくらい強いから

ナナカマドって言う説もあるそうだよと教えてもらいました。すごい実ですね!って返すと枝のほうだよ・・・と。

そりゃそうかと思いながら、勉強になりました。奥さんにも教えてあげると

すごい実だね!

自分だけじゃなくてよかった。

大工工事が終わり、仕上げ工事開始です。

床暖房のパイピングをおこない、モルタルで

保護していきます。

後ほどタイルで仕上げます。

続いて塗装屋さんです。

大工さんが造作した窓台だったり

階段だったり

本棚を仕上げていきます。

塗装が終わると現場に入ってきたロール状の材料。

石膏ボードのジョイントやビスがパテ処理されています。

そうです、クロス屋さんにバトンタッチです。

パテ処理し、ペーパーを掛けて平らにしていきます。

おなじみの機械でクロスをカットしていきます。

カウンターの裏も丁寧に貼っていきます。

次回もお楽しみに。

- 2025.01.25

-

なんと職人さんがシマエナガを

現場で見たそうです。

一目見てみたいものです。

「間」の家の特徴でもある天井の木ルーバー工事に取り掛かります。

まずは石膏ボードの上にラーチ合板を張っていきます。

その上にルーバーを30mm間隔で取付ていきます。

こんな感じで出来てきました。

壁が仕上がるとより一層よくなりそうです。

階段を造作していきます。

今回は手摺も木になります。

その横で本棚の造作中です。

高さ2.4mの大迫力です。

角は木と木と斜めに加工して納める留め加工です。

そして天板と側板の木目をそろえて見せてるのが棟梁のこだわり。

最後に小口テープを張って、腰壁の石膏ボードを張って完成です。

これにて大工工事完了です。

次回から仕上げ工事をお楽しみに。

- 2025.01.18

-

先日子供と15、6年ぶりのスキーに行ってきました。

意外と滑れたのが嬉しかったのですが次の日から足首が痛いです。

年でしょうか・・・

大工工事も終盤を迎え、造作工事始まりました。

こちらは書斎のカウンターです。

下にはパネルヒーターを設置するので熱がこもらないように

スリットを開けています。

洗面カウンター横にはニッチがあります。

ニッチには建具も付きます。

シューズクロークは可動棚になるので高さを変えて

収納できます。

箱型のなにかを加工している棟梁。

右側に答えがありますが・・・

SUDOではおなじみのポストでした。

これから断熱材入りの建具を取り付けるので

寒い風が入ってくることはありません。

ダイニング横の収納は上がオープン、下が建具付になります。

壁が白く仕上がるので目立たないようにレールも白にしてみました。

外壁の板張りも順調です。

次回もお楽しみに。

- 2025.01.10

-

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。年末年始は飲んで食べてを繰り返してましたが、

なんとか12月30日にはレンジフードの掃除を終え、新年を迎えられました。

引き続き壁の石膏ボード張です。

木製の引き違いサッシ横の1枚だけ色が違うのは耐力壁用の石膏ボードになります。

続いて水道・ガス・暖房換気の配管です。

配管が終わったので天井下地を組んでいきます。

1階の天井は省令準耐火仕様の強化石膏ボードを張ります。

壁にポツンと開口。

ここがどうなるかは後ほどのお楽しみに。

外部では付加断熱上の下地が終わり、外壁を張るために割り付けを行ったり、

窓廻りに部材を取り付けていきます。

準備が終わり外壁材を張っていきます。

角が交互になるようにぐるぐる回りながら1段1段張っていきます。

張っているのは木酢液含侵のカラマツの板です。

次回もお楽しみに。

- 2024.12.20

-

今年中にはやりたいレンジフードの掃除。

まだ11日、されどあと11日。

頑張ります。

ブローイングが完了したので天井も気密シートを張っていきます。

玄関周りも気密シートで囲まれました。

続いて石膏ボードを張っていきます。

天井は二人で協力しながら施工します。

次は壁のボードです。

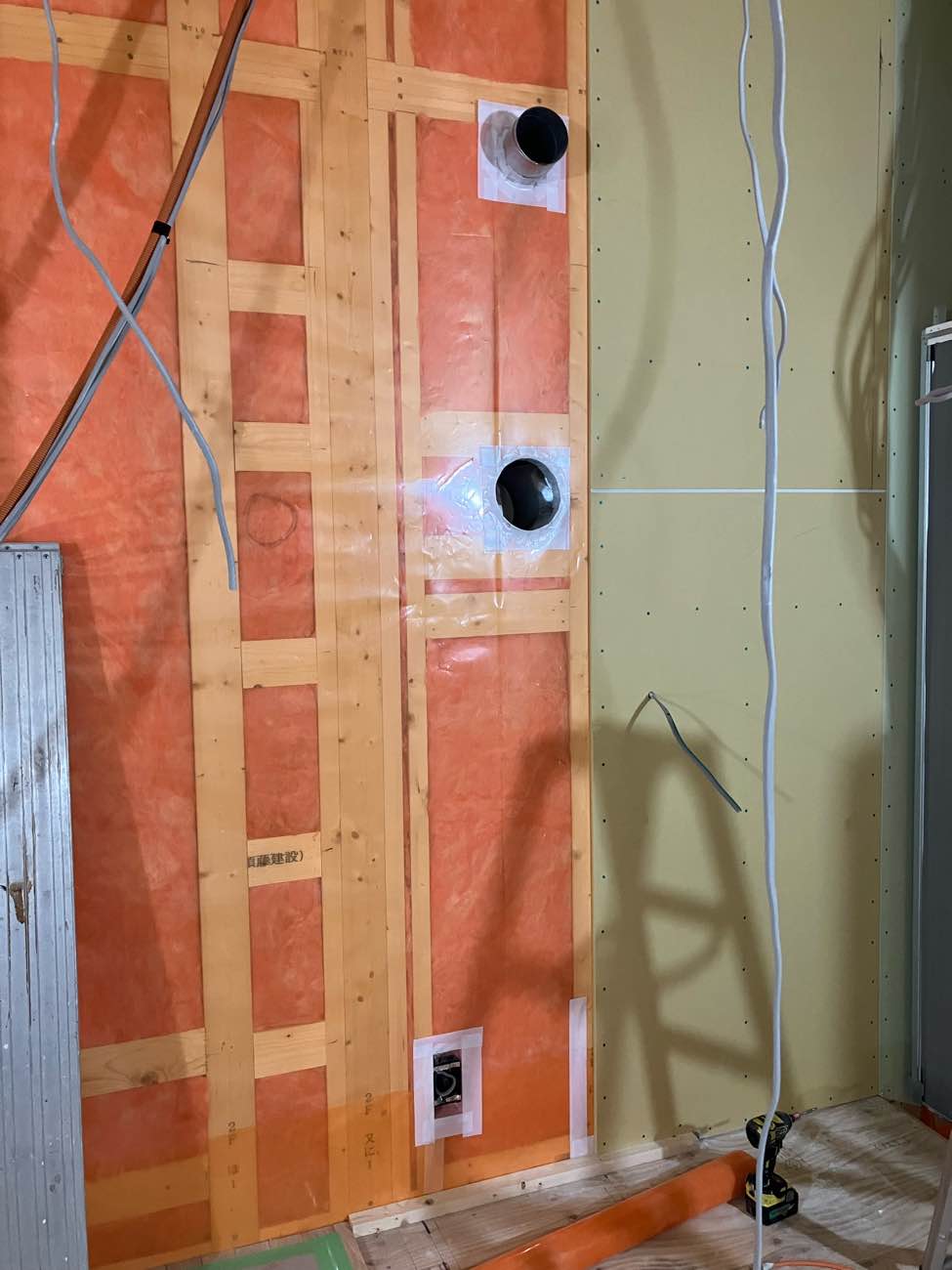

設備のスリーブがあり難しそうですが・・・

寸法測って電動工具でボードを丸くくりぬき・・・

ビス止めして・・・

完成です!

スリーブ廻りも、ビスピッチもばっちりです!

コンセントは後ほど電気屋さんで開口するので

忘れているわけではないです!

フローリングも張り始めました。

1枚1枚丁寧に張っていきます。

外では付加断熱施工中です。

こちらもしっかり充填していきます。

UBを設置しています。

最近寒い日が続き湯船につかる時間も増えたのでは

ないでしょうか。2024年の更新も今日が最後になります。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

- 2024.12.13

-

この文章を書きながら1週間って早いなと思っていると

もう12月半ばです。

1年て早いですね。

断熱材を充填していきます。

隙間なく丁寧に充填していきます。

2階もこんな感じ

サッシもプチプチで養生されたので景色とはしばしお別れです。

断熱材充填と合わせて電気の配線をおこないます。

図面で確認しながら・・・

寸法を測って配線していきます。

木材の含水率を測定します。

結果は9.4%。

基準が20%なのでしっかり乾燥しています。

配線も終わると気密シートを張っていきます。

設備のスリーブ廻りや配線などは気密テープでしっかり処理していきます。

天井はブローイングになります。

トラックから伸びたホースで天井断熱材を吹き込んでいきます。

外では軒天の下地を施工し、ボードを張っていました。

こちらを塗装で仕上げていきます。次回もお楽しみに。

- 2024.12.06

-

札幌でもそろそ根雪になりそうですが現場進捗は少しさかのぼり・・・

外には紅葉がまだ見られる時期です。

完成すると見れない柱と梁の構造材、迫力があります。

屋根の下地となる合板を張っていきます。

続いて壁の構造用合板を張ります。

しっかり守ってくれそうな名前です。

その間にサッシが入ってきたり

屋根の板金を葺いたりしていきます。

そして準備ができたので早速サッシを取付ます。

窓からの借景もバッチリです!

こちらは家の特徴にもある「土間から外へ開放的な暮らし」の

ポイントになる部分です。

そこに付くのは約3.5m×2mの木製の引き違いサッシです!

大工さんとちょうど来ていた設備屋さんに手伝ってもらい運んでいきます。

取付はレーザーを使い垂直を確認しながらおこないます。

取付が終わったころには辺りも暗くなり作業灯が点きました。

昼間とはまた違った雰囲気で今日はお終いです。次回もお楽しみに。

- 2024.11.29

-

今回から大工工事スタートです!

まずはトランシットという機械を使って建物の

直角を出していきます。

続いてスチールテープで長さを図って基準を

出して墨だしを行います。

次に基礎天端の水平をレベルを使って確認します。

墨だし、基礎の水平を確認したら土台を敷いていきます。

先張りシートもしっかりと施工されています。

柱を建てたら梁にも先張シートを施工し、金物を取付ます。

金物を取付た床梁をクレーンでを架けていきます。

その間に棟梁はカラマツ材を仕上げてました。

仕上げとして見えてくるので直角だと危ないので面取りします。

また万が一ぶつけた時に欠けずらくなるという理由もあるそうです。

次は小屋梁に金物を取付ていきます。

左の真ん中にあるのが先ほど棟梁が仕上げていたカラマツの柱です。

建物の形が見えてきました!

次回もお楽しみに。

- 2024.11.22

-

引き続き基礎工事です。

前回立ち上がりのコンクリートを打設し、養生期間をおいてから

型枠の解体を行いました。

基礎全体が断熱材に囲まれています。

またまた敷地奥からの写真です。

打ち放し仕上げのコンクリートもばっちりです。

続いて設備屋さんが埋設配管を行います。

いよいよ基礎工事も終わりが見えてきました。

埋め戻しをしていきます。

火山灰を入れて転圧し、砕石を入れて転圧を行い・・・

埋め戻し完了です。

その後ポリフィルムを敷き、ワイヤーメッシュ・鉄筋を

施工し、

土間コンクリートを打設し基礎工事完了です!

次回から大工さん登場です。

- 2024.11.09

-

みなさん、こんにちは。

約半年ぶりの登場の現場担当Yです。

こんなに雪が降るものかとまだ夏タイヤだったので若干の焦りもありますが

現場のほうは焦らずしっかり進めていきたいと思います!

前回土留めの埋め戻しを行い、同時に住宅部分の基礎の根堀をしていきます。

その後鉄筋を組み立てていきます。

敷地奥から道路を見返すとこんな感じです。

土地の傾斜に合わせて基礎もだんだんになっています。

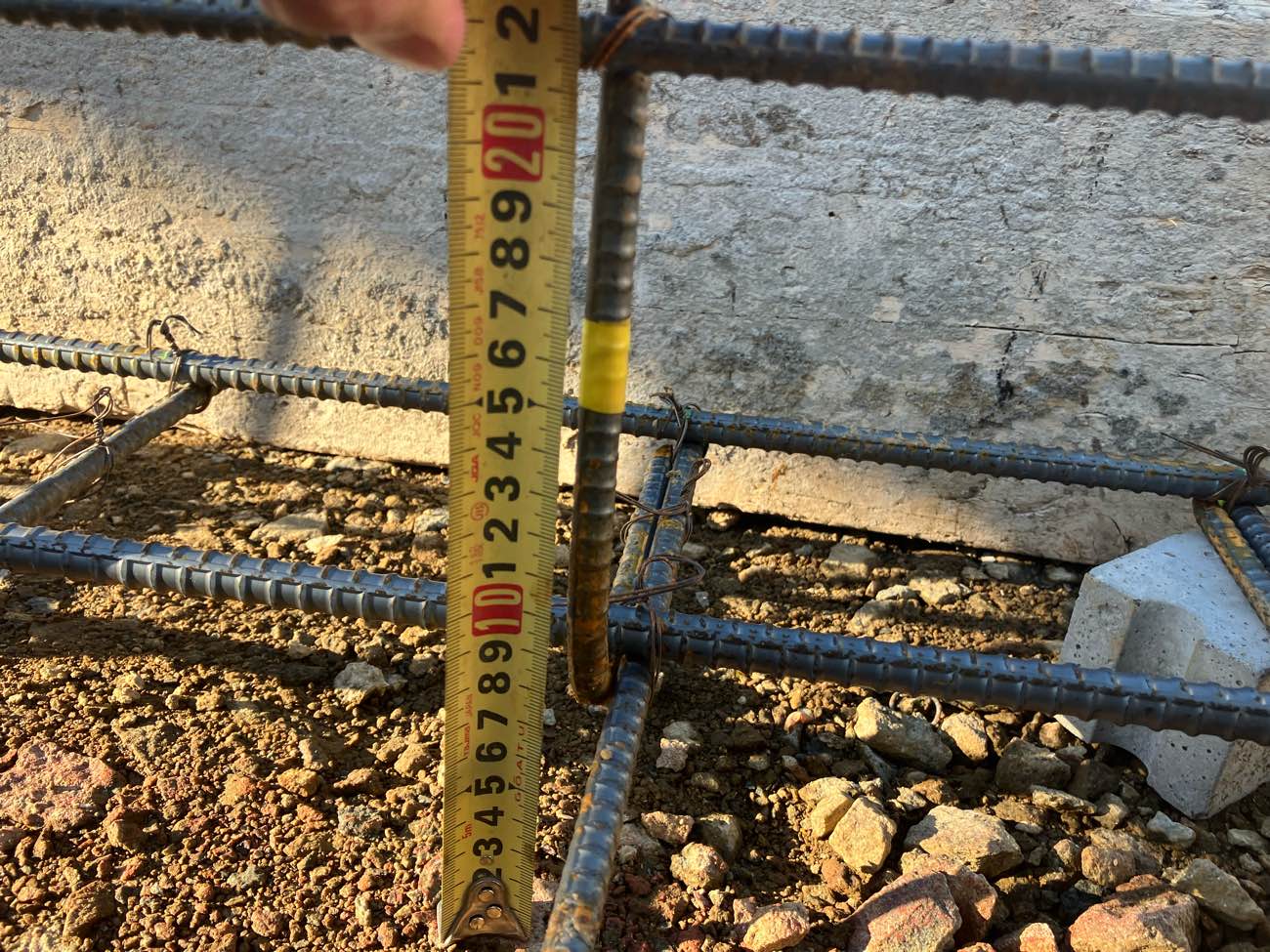

続いてベースのコンクリート打設を行いますがその前に

設計図通りの寸法になっているか確認します。

幅450mm、OK!

厚み150mm、OK!

寸法もばっちりだったのでコンクリート打設です。

ホースから流し込み、先ほどの印で均していきます。

型枠の組み立てのための墨出しを行います。

型枠を設置していきます。

真ん中に見えているオレンジのベニヤは打ち放し仕上げ用の枠になります。

土地の傾斜に合わせた「間」の家は基礎が壁の仕上げになる部分があります。

設置が終わると下げ降りという道具を使い、枠が垂直になっているか

確認します。

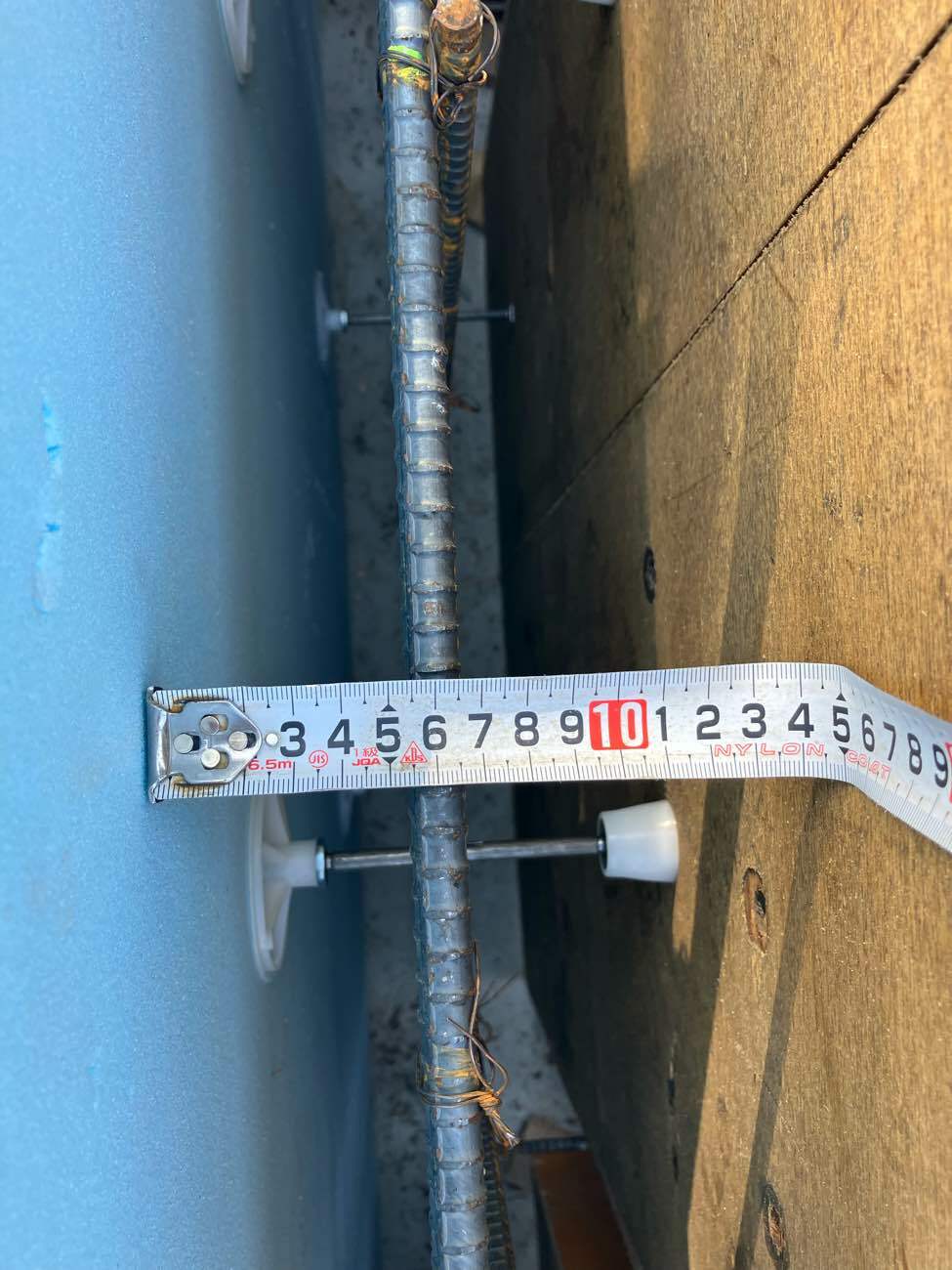

続いて立ち上がりのコンクリートを打設しますが今回も

寸法確認です。幅150mm、断熱材100mm、OK!

型枠と鉄筋の間の被り厚さ40mm、OK!

今回もばっちりだったのでコンクリート打設していきます。次回も基礎工事の続きになります。

- 2024.11.02

-

皆様、こんにちは。

すっかり寒くなりましたね。

我が家のヤマモミジは真っ黄色になり、あっという間に落ちてしまいました。

でもお風呂の窓の前にあるカエデはこれから紅葉するので、休日は昼風呂を楽しもうと思ってます!じつは先日、娘の同級生家族と食事に行ったのですが、そこで普段の生活の話になり、なんとそのお父さんは毎日お風呂に1~2時間入るとの事!!

カラスの行水タイプの私としてはお風呂で何するんですか?と。

本を読むんだそうです。

湿気もあって大変そうだからお風呂上がってから読めば良いのに・・。

と、心の中で思いつつ・・

人それぞれ集中やリラックスの仕方があるんですね。試してみようと思います。すみません、余談はさておき、土留め工事のスタートです。

解体後、すみやかに地盤調査を行いましたが、判定は「地盤改良必要」です。

約7~8mの深さに支持層があるようです。

そして構造計算すると土留めにも地盤改良が必要になりました。土留め部分と住宅部分、同時に進めた方が効率的で費用面でも有利でしたので、まとめて改良工事をする事にしました。

このような傾斜地では一般的に使用するRC杭の施工が無理なので、柱状改良を採用。まずは建物の位置や高さの基準となる遣り方を出します。

ピンクの目印は柱状改良体の位置で、

土留め用に20本、住宅用に38本です。

いよいよ開始!

とはいかず、まずは機械を配置する場所を緩やかに均します。

機械や資材の搬入と確認作業です。

このドリル(オーガーと言います)で8m掘り出します。

直径は60cmあります。

地中に直径60cm、長さ8mの固い土柱を作るイメージです。

掘削開始。

かなりのセメントを入れ撹拌するので土が余ります。

掘り終わると水とセメントを穴に入れオーガーで混ぜていきます。

この機械は敷地に段差があってもこの通り。

ここが敷地下の土留め部分になります。

作業終了。

左側には余った土。

職人さんもかなりヘトヘトな感じですね。 お疲れ様です。

数日硬化する為に養生して、土留めの掘削工事です。

土柱がくっきりと見えますね!まるでガウディの建造物のようです。

この上に住宅の基礎が載ることになります。

当然ですが踏んづけてもピクリともしません。安心感があります。

あっという間に鉄筋完成です。

高さ1mの土留めなのに、まさか地中でこんな事になってるとは普通思いもよらないかもしれません。

巾が1.9m、底板厚さは30cmあります。

あとはコンクリート打設し

型枠を設置して・・・

またコンクリート打設~養生~型枠解体

埋め戻しで終了です。

そしてそのまま住宅の基礎工事着手です!

つづきは次回です。

- 2024.10.25

-

皆様、お久しぶりです。Kです。

前回は桜の咲く季節に、今回は冬に向かっての掲載となります!

1年以内に登場するのは初かもしれません。頑張って更新していきたいと思います!

今回お伝えするのは、札幌市中央区の現場です。

中央区といっても自然を随所に感じることができる住宅地。

土地探しからお手伝いさせて頂き、少ーし特徴ある土地で計画する事になりました。計画地です。南側道路で面積83坪あります。

道路側にはヒバの樹が並び目隠し効果もあります。昨年、本格的な雪が降る前に建物と土地の引渡しを終え、この冬はプランに集中です。

冬に目の前を通ってみると、

「!!」入れません‥。

この土地の北側は道路から≒2.5m下がって隣地になっており、元々は高さ1m程のRC土留めがあったのですが、少し倒れているのでこれを機にやり直す計画となりました。

草が無くなると形状がハッキリ分かります。

春になり、解体工事をする前に確認①です。

既存の庭で残すもの、撤去するものの決定をします。道路際のヒバ、シャクナゲ、敷石は残し、サクランボは撤去になりました。

シンボルツリーのナツツバキ(シャラノキ)も当然残します。

この地域は風致地区内になってますので緑化の計画も考慮しなければなりません。

解体前の確認②です。

既存の建物から見える景色を建物内から再確認します。北西方向に山が見えます。<●><●>

同じく北西。自然の樹木アリ。<●><●>

北東方向にも山アリ。<●><●>

いよいよ解体工事が始まり、約2週間で終了。

スッキリ無くなりました。

反対方向。

住宅の基礎工事と同時にはできないので、まずは土留め工事から開始します。

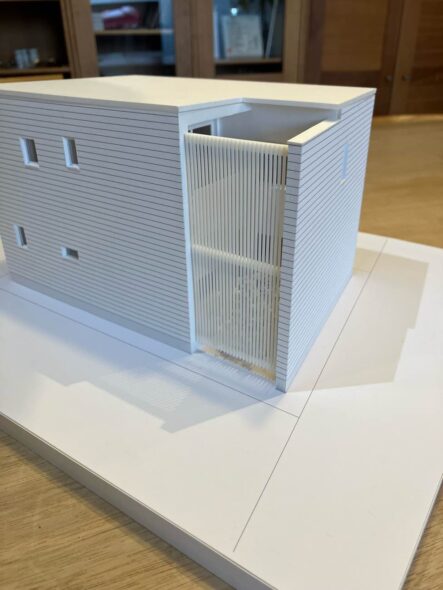

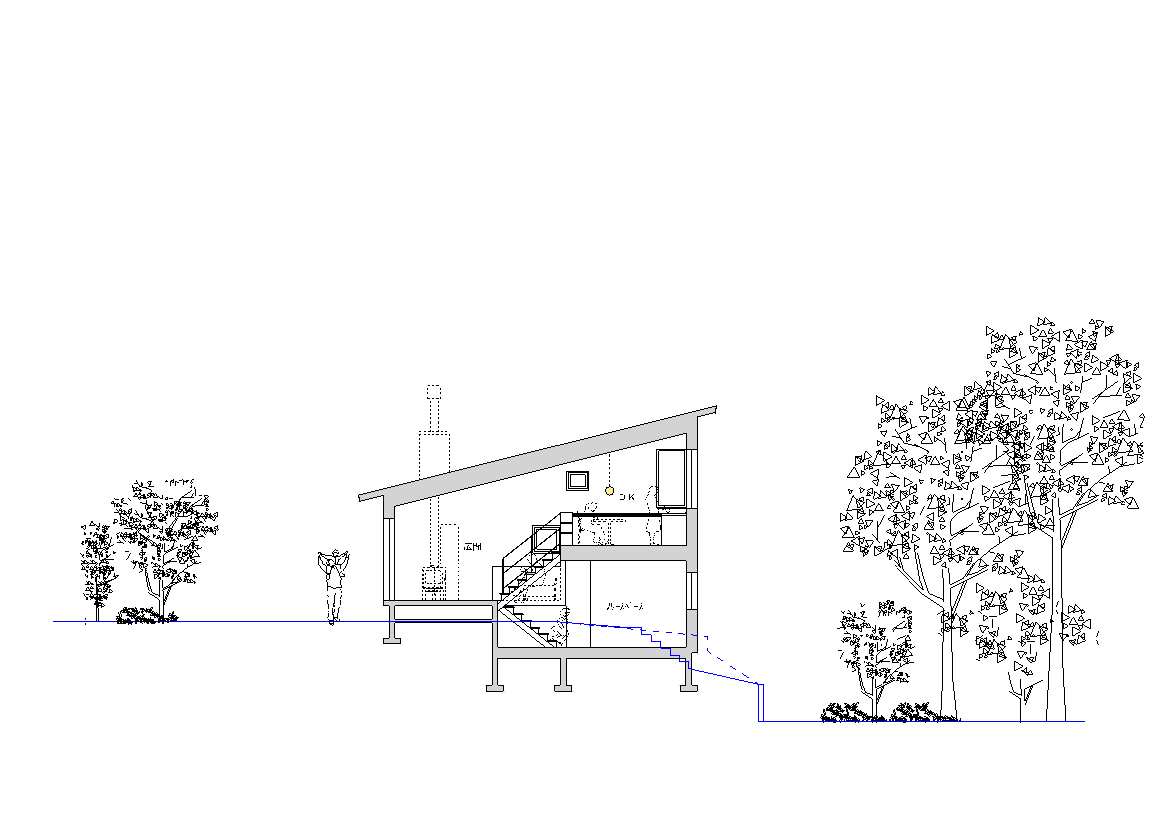

最後にこの家のネーミングは

つながりを生み出す 「間」の家 です。

特徴は

・広間から1、2階につながる空間

・土間から外へ開放的な暮らし

・庭と借景を楽しむ暮らし

・敷地形状を活かした中間階のある暮らし

・木ルーバー天井のやすらぎ空間

土間、広間、中間階、外とのつながりがまさに心地よい「間」となるはずです!

次回は土留め工事スタート。ぜひご覧ください!!