LIVE REPORT 見せます建築現場

襷のいえ

- 2025.09.06

-

約4か月半に渡りお送りしてきた工事進捗、19回目にして最終回です。

足場が解体され建物廻りには防草シートを敷いています。

丁寧な施工、これぞまさにプロの仕事・・・と思いきや、

じつはお盆休暇を利用してご主人が敷き詰めました。

プロ顔負けの丁寧なオシゴト。

ここに縁側のデッキができます。

「旧居と庭が新居を繋ぐ~襷のいえ」

縁側に座りながらお庭を愉しむ場所です。

この束石も、以前お使いだったウッドデッキの束石を再利用しています。

もったいないので使えるものは再利用。

その縁側デッキを造りに大工さんが戻ってきました。

完成したのがこちら。

写真だと無塗装に近い感じに見えますが、グレー色を塗っています。

表面をつるつるに仕上げていて、浸透具合の関係で色身としては少し薄め。

でも素材感が出ていていい感じです。

家の中からデッキを見ると・・・こんな感じです。

お庭にある袋は薪ストーブ用の薪です。

お施主様より、そこに置いておいてください、ということで置かせていただいております。

その薪ストーブがこちら。

かわいいタイプです。

その流れで、室内も大分仕上がってきていますのでご紹介。

洗面コーナーです。

複数人一気に並べるワイドなカウンター&鏡。

こちらはリビングから見た2階部分。

木製手摺の存在感をできるだけ消して、上下階の繋がりを重視しています。

リビングの丸い電気がとってもキューティ。

こちらはライブラリー。

壁に寄りかかっても壁が汚れにくいように、手前側の壁にはラワンべニヤを貼っています。

照明器具の受け材にフローリングを張ったところです。

ペチョっと張った感があって、ここもまたかわいらしい感じです。

最後にオープンハウスの様子を写してこれにて終了。

長きにわたりお付き合いいただきありがとうございました。

またどこかの現場でお会いしましょう。

- 2025.08.22

-

朗報です。

見せます建築現場でお届けしているこちらのお宅「襷のいえ」

9月6日・7日の2日間限定でオープンハウスを開催することになりました。

たくさんのご来場、心よりお待ちしております。

予約フォームは後日公開予定ですのでもう少しお待ちください。オープンハウスはオーナー様のご協力あってのこと。

この場をお借りして改めて感謝を申し上げます。ありがとうございますm(_ _)mそれでは「襷のいえ」18回目、スタートです。

外壁の工事も順調に進んでいます。

軒天ボードを黒く塗っています。外壁材と色味がマッチしています。

外壁に使用しているのはカラマツ木酢液含浸の板です。

濃かったり薄かったり、色の変化が良いアクセントになっています。

下見板張りとかヨロイ張りと呼ばれる張り方で、上下の板が重なり合うように張り上げていきます。

下から見上げたアングルです。

重なり合うように張っているのがよく分かります。

一部アクセントに縦張りで。

外壁の板張りも終盤です。

薪ストーブの煙突も付いています。

雪の影響を受けにくくするため、煙突の水上側には雪止め多めにつけています。

室内の方も順調に進んでおります。

床のタイルを貼っているところです。R部分の床タイルが絶妙です。

壁のしっくい塗り壁も仕上がってきて、いよいよ完成間近という感じがしてきましたね。

それでは次回に続きます。

- 2025.08.08

-

「基礎→大工→仕上」前回で大工さんの内部造作の作業が完了しました。

大工さんから次の業者さんに襷を渡し、仕上げ工事へと差し掛かります。「襷のいえ」17回目のスタートです。

大工さんからまず最初に襷を受け取ったのが塗装屋さん。

塗料を入れる容器の中にはいろんな種類の刷毛が入っています。

慎重に塗る場所用の刷毛、大きな面を塗る場所用の刷毛・・・いろんな刷毛を駆使して仕上げていきます。

フリースペースの本棚はクリアと茶色の2色を使い分けます。

色を塗り分ける部分にマスキングテープを貼ることで色移りするのを防いでくれますので塗料がはみ出ても安心です。

ニレ集成材の部分はクリア塗装で・・

シナランバーは茶色く塗っています。

シナ材を使ってコストダウンを図りつつも、ニレ集成材でお造りしたような見た目になっています。

塗装屋さんが巧みに色分けしてくれたおかげでキレイに仕上がりました。

キッチン廻りはこんな感じで・・・

洗面カウンター廻りはこんな感じになりました。

壁のフローリングを張った部分から電気の線が出ているところには真鍮の照明器具が付く予定です。自然素材と真鍮の組み合わせが雰囲気バツグンです。

塗装屋さんから次に襷を受け取ったのがクロス屋さん。2人で協力しながら天井のクロスを貼っています。

どんどん仕上げ工事が進んでいきます。

それでは次回に続きます。

- 2025.08.01

-

最高気温が35.7℃だったり35.3℃だったり、暑い日が続きますね。

7月の最高気温の平均は「30.4℃」だそうです。こんなに暑いと冷蔵庫に入りたくなりますね

なんて冗談を言いながら「襷のいえ」16回目のスタートです。

SUDOホームお馴染み、造作の洗面カウンターです。

大工さんが寸法を測りながら棚を加工中。

大工さんの工具を置いている場所は、実際の用途ではコップを置いたりする棚になり、

更にもう一段固定棚が付くのでその加工中です。展開図を見ながら所定の長さ・高さに取付します。

場面は変わり・・・こちらではキッチンの腰壁を造っています。

木で組んだ骨組みの上に石膏ボードを張って、キッチンのエンドパネルを付けると、徐々に造作キッチンカウンター感が出てきました。

後ろを振り返ると、キッチンの家電食器収納ができていました。

カウンターの左側1/3はゴミ箱スペースで、右側2/3は引出収納スペースです。カウンター材を支えるように付いている側板と中間の縦部材。

よーく見てみると、カウンターと側板などの取り合いにはスリット加工を施しています。木材の乾燥収縮まで考慮して、大工さんの造作をキレイに見せるひと手間です。

随所にこういうちょっとした細工をしていますので、SUDOホームのオープンハウスやモデルハウスをご見学される際は、ぜひ大工さんの「ひと手間」もご覧くださいませ。

前回お届けした2階部分の造作をリビングから見上げて撮った様子をお届け。

DENのカウンターも付きました。

間口1.7mほどあるので真ん中あたりに突っ張り棒のように補強をしたくなりますが、邪魔になるので違った形で補強をしています。

さていよいよ終盤、階段の造作です。

ささら桁を架けて、段板を乗せる受け材を付けて、この上に段板を乗せていきます。

ノコギリ形状が特徴的ですね。

そうしてできた階段が・・・こちら!

おぉ、カッコイイ!

これで大工さんの室内の造作が完了しましたので、来週からは仕上げ工事をお届けします。

それでは次回に続きます。

- 2025.07.25

-

ホームページやInstagramで告知しておりましたが、明日7月26日・・・ワークショップを開催いたします!

SUDOホーム自慢の技能職メンバー、今回は大工さんとのコラボレーション企画。

お子様たちが夏休み時期ということで夏休みの工作を兼ねて、お子様×大工さんで「ペン立て」を一緒に製作しましょう!・・・という企画になっております。

事前に大工さんにサンプルを作ってもらいまして、

形状や素材を吟味し、円形が良いかな。でもちょっと大きすぎるかな。ということで形は六角形にしまして、

素材はSUDOホームの造作材でおなじみのニレ集成材、もしくはフローリング材かなぁ、、、でも色を塗ることを考えると木目はおとなしめの方が・・・ということで無垢材にしました。予約はまだ少し空いておりますので、ぜひご参加くださいませ。

――ということで「 襷のいえ 」15回目スタートです。

石膏ボードが張られ着々と進展が。

大工のTくん。ビス打ちの際、裏に何があるかを確認しながら慎重に作業を進めます。万が一、電線や設備の配管にビスを打ち付けてしまうと大変です。

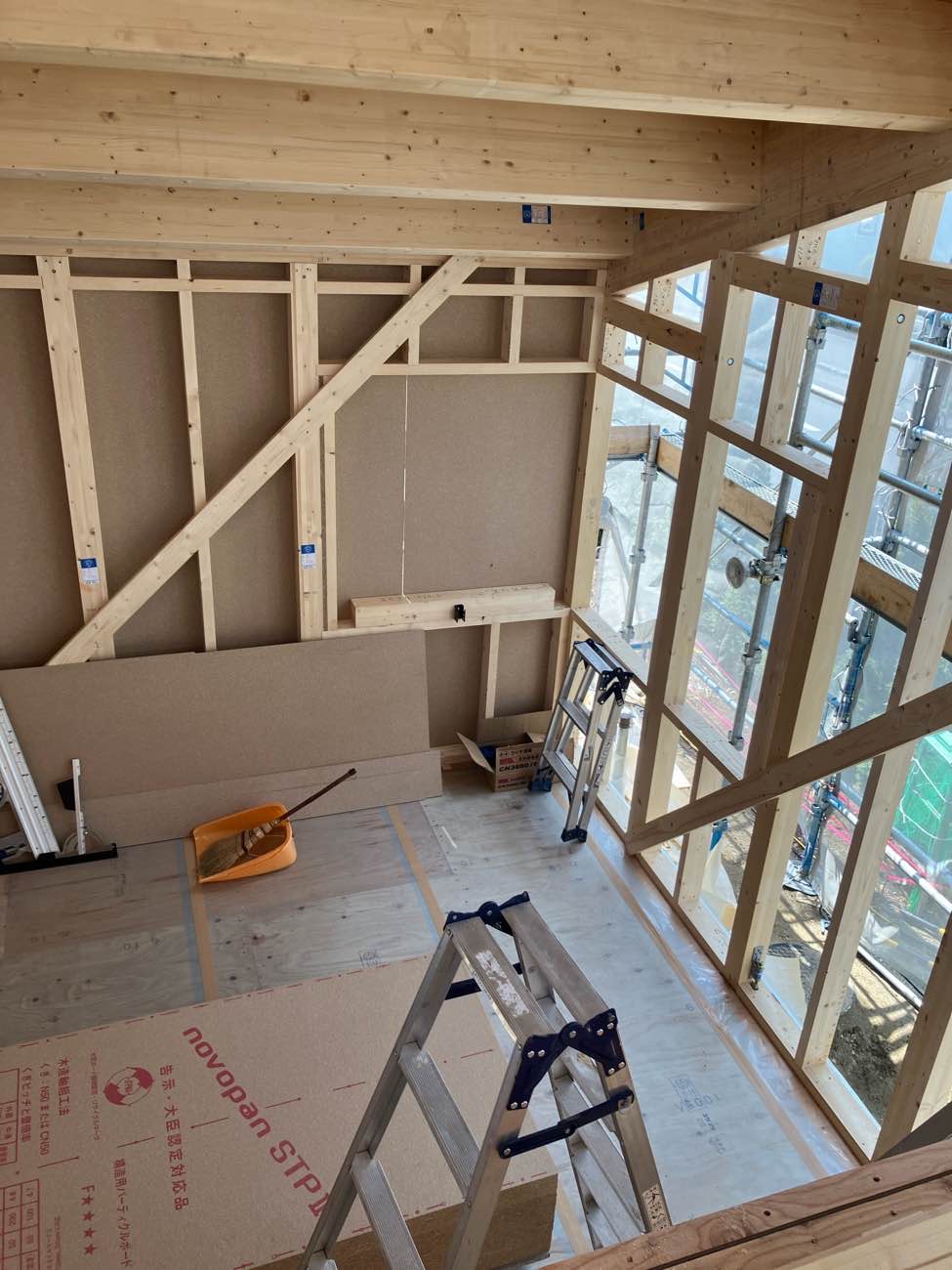

久しぶりのこの画角。2階からLDKを見下ろした様子です。

奥から手前に、キッチン・ダイニング・リビングと一続きになっています。

ダイニングあたりからの見返しです。

こっち側は石膏ボードで覆われて出来上がってきた感がありますね。

2階フリースペースを見上げた様子です。

筋交いがバッテンに入っているのが見えます。リビングとフリースペースを隔てるように耐力壁が入ります。

ただの壁にするのも、、、ということでちょっとした遊び心のある2つの開口を設けています。

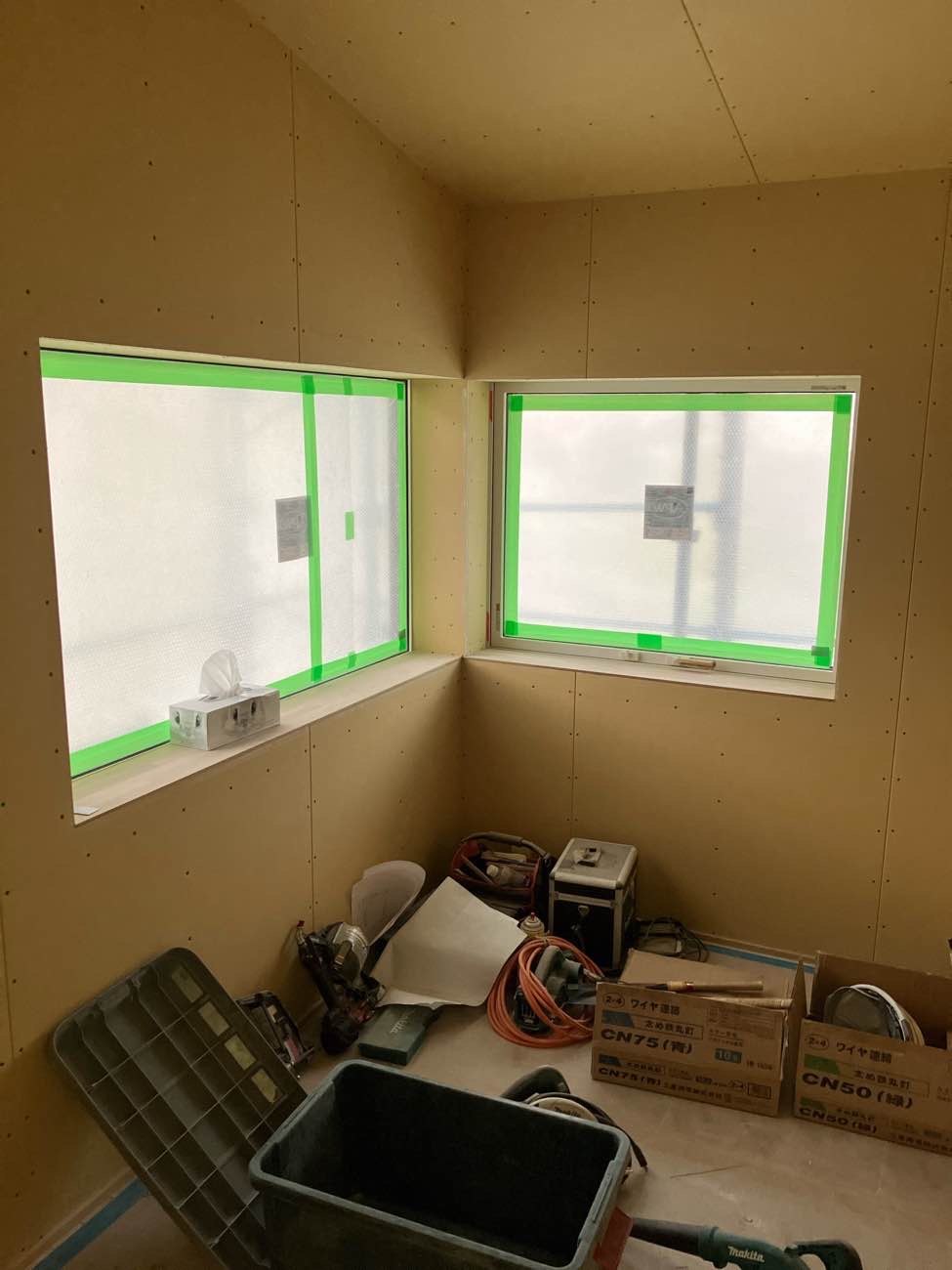

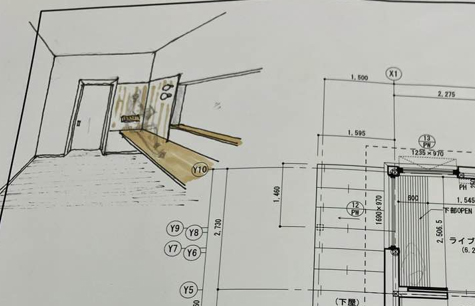

2階のライブラリー。ここの窓は少し窓台が広めなので、箱ティッシュがらくらく置けるくらいの奥行きです。

窓下の壁に受け材を取付しました。

ここに腰掛と下部収納を兼ねたカウンター材がつきます。

コーナー窓の横に少し壁があって、ここは壁の素材を変えてちょっとした籠り感を演出しています。

カウンター材の取付にあたり、加工した材料たちを取りに行きます・・・

大工さんが丹精込めてつくった造作材たちが久しぶりの登場。

仕上材として使う大切な材料たちなので、専用スペースを確保してVIP待遇です。

材料を取りに行ってできたのがこんな感じ。

しっくい塗り壁で白くなった中にアクセントのラワン合板。ここはライブラリーとして、手元が明るくなるような位置に照明器具を配灯しています。

これでライブラリーの造作は完成。

テレビカウンターもついて・・・

続いて2階フリースペース本棚の製作へと移ります。

先ほどの2つの開口がチラ見しています。

少し奥まっている場所ということもあり、ここは費用を抑えるのにニレ集成材ではなくシナ材を使いました。

そんなシナの本棚に、ニレ集成材を薄くスライスした部材を取付しています。

コストダウンしつつもちょっとした一工夫を施してみました。

出来上がりがこんな感じです。

クリアで塗るのも良さそうですが、ニレの代用、ということもあり茶色く塗ることにしています。

それでは次回に続きます。

- 2025.07.19

-

2025年7月20日、参議院選挙。

自公の給付・野党の減税、気になる争点ですね。

今ある「住宅取得支援」住宅ローン減税やGX志向型住宅の補助金は自公が推し進めていたものですので、

そのあたりの動向も気になるところです。若いころは選挙ってなに?と思っていましたが・・・なんだか年齢を感じます。

それでは現場の方へ。

家の中で一番最初にできあがる部屋がお風呂(ユニットバス)です。

パーツがバラバラになっていて浴槽がこちら。ガッチリ養生されています。

続いて床がこちら。

タイル床になっています。タイルの下には保温材が施されています。

それらが組みあがり、外から見るとこんな感じです。

あまりユニットバスの外側を見ることがないので新鮮な気持ちになりますね。

こちらがお風呂の中。ピッカピカです。

さてここから大工さんの進捗状況です。

壁の石膏ボードを張る前に、事前にお打合せした範囲に下地を取付します。

絵を掛ける・棚を付ける・手摺を付ける、など。用途に合わせて広めに下地を入れておきます。

白いボードに、接着剤をつけています。

へらを使って・・・均一に伸ばしています。

ぬりぬり・・・

ぬりぬりぬり・・・(なんかちょっと楽しそう)

均一に伸ばしたところで・・・

それを床に貼りました。ここの床は厚み10mmのタイル仕上げです。

無垢フローリングの厚みが15mmなので、このままだとフローリングとタイルに5mmの段差が生じてしまいますので、厚み調整用にボードを貼っています。

床タイル範囲は床暖仕様にすることが多いですが、ここは部屋に囲まれた中の小さな空間なので、おそらく温度制御の関係で床暖が作動する頻度は少ないだろうとの判断で、あえて床暖仕様にしませんでした。

「悟空」・・・?

この正体は換気の配管部材です。省令準耐火仕様の燃えにくい素材のものです。

それにしても・・・なぜ「悟空」なのか、どうも気になってしまいます。

配管を筋斗雲が通った跡に見立てているのか、それとも配管を如意棒に見立てているのか、、はたまた私が思っている「悟空」ではないのか。

メーカーさんに問合せしたいくらいウズウズしていますが、スルーしておきましょう。

キッチン部分です。

銀色の配管はレンジフード用の配管です。

キッチンの奥には保冷庫やDENがあります。籠った感があって居心地が良さそうです。

ここで本を読んだり、パソコン使ったり、何か書き物でもしたり、はたまた奥様の家事コーナーとしても。

そんなことを想像しながら計画したスペースです。それでは次回に続きます。

- 2025.07.12

-

こんにちは。

Sさんは登山が趣味とのこと。無趣味の私には趣味があること自体が羨ましいばかり。

趣味を探して10年以上。もはや趣味探しが趣味のようになっている私が13回目をお届けします。

現場に搬入された石膏ボードを張り始めます。

まずは天井から。寸法を測って・・・

丁度良い長さにカットした石膏ボードを2人で貼ります。

二人三脚で息の合った一人が抑えて、もう一人が機械でビス留めします。

連係プレーです。

続いて壁の石膏ボード張りへと移ります。

下地からビスがはみ出ないように鉛筆でマーキングしながら慎重に固定します。

窓などの開口部は、一旦開口部を塞ぐように張って、あとでくり抜いて張るのが効率的。

SUDOの標準性能が省令準耐火仕様。

石膏ボード端部・中央部、150mm以内毎にビス打ちして省令準耐火仕様に準拠しています。

ここは寝室です。

ご家族構成や諸室レイアウトによりますが、音に配慮した方が良さそうな場所には壁内にグラスウールを充填することで幾分かの防音対策を施します。

1階部分の現状はこんな感じです。

山積みの石膏ボードがだいぶ少なくなってきました。

リビングから2階を見上げた様子です。

2階の方はおおよそ石膏ボードが張り終わった様子で、間仕切り壁の造作へと移っていきます。

ちょうど三角屋根の頂点、棟の部分に間仕切り壁ができます。

その下地を造っているところです。壁に下地をあてがって・・・

釘打ち機で固定します。

たくましい前腕です。

浴槽が搬入されたということは・・・まもなくユニットバスが設置されるようです。

それでは次回に続きます。

- 2025.07.04

-

皆さん、こんにちは。

現場担当のSです。

今回はSが工事進捗をお届けします。その前に初夏の樽前山~風不死岳の山行で出会った景色をお届けします。

雲の切れ目から降り注ぐ光が神秘的です。

歩いてきた道のりを振り返り、樽前山の迫力のある景色に魅了されました。

天気も最高に良い状態で、風不死岳山頂から支笏湖を眺める事ができました。

皆さんに強制的にSの趣味の写真をお届けしましたが、次は本題の現場進捗をお届けします。

前回現場に搬入された、無垢フローリングを張り始めています。

トントンと横から叩きながら、フローリングの実(さね)を合わせているところです。

木の状態を見ながら、一枚一枚張っていきます。

見るからに時間が掛かりそうな作業ですが、大工さんは慣れたものですいすいと張り進めていきます。

二階もフローリングの施工が進んでいます。

張り終わったところから床養生ボードを施工し、傷が付かないようにしています。

フローリングの樹種は、道産のニレ材です。

難易度の高いフローリングのアール加工が終わったところで、大工さんから写真が送られて来ました。

綺麗に加工されています。

「襷の家」では無垢フローリングとタイルを床材に使用します。

フローリングからタイルに切替る部分のフローリングを一気にカットして仕上げていきます。

見ていて気持ちがいいですね。

二階担当のYくんが先にフローリング施工を終えて、サッシ廻りの気密処理をしています。

スイッチやコンセント、換気部材なども気密シート部分とテープ処理を行い、気密処理完了になります。

もちろんですが、カーテンや暖房パネル、棚などを固定するために木下地を入れてから気密シートを施工しなければなりません。

そのため、お施主様と事前に打合せを重ねて下地が必要な箇所を検討したり、照明やスイッチ・コンセントなどの位置も決めておきます。

面積の大きな一階を担当するSくんもフローリング施工が最終段階にきています。

あと2列で完了!お疲れ様です!

外部作業は屋根の板金工事が完了しました。

スッキリとしたデザインの雨樋用の水切りを取付してアプローチ側に雨水が落ちないように工夫しています。

水を流すとこのような感じです。

綺麗に積み上げられた石膏ボードの登場です。

フローリング施工が完了し、次回は石膏ボードの施工が始まります。お楽しみに。

- 2025.06.28

-

こんにちは。

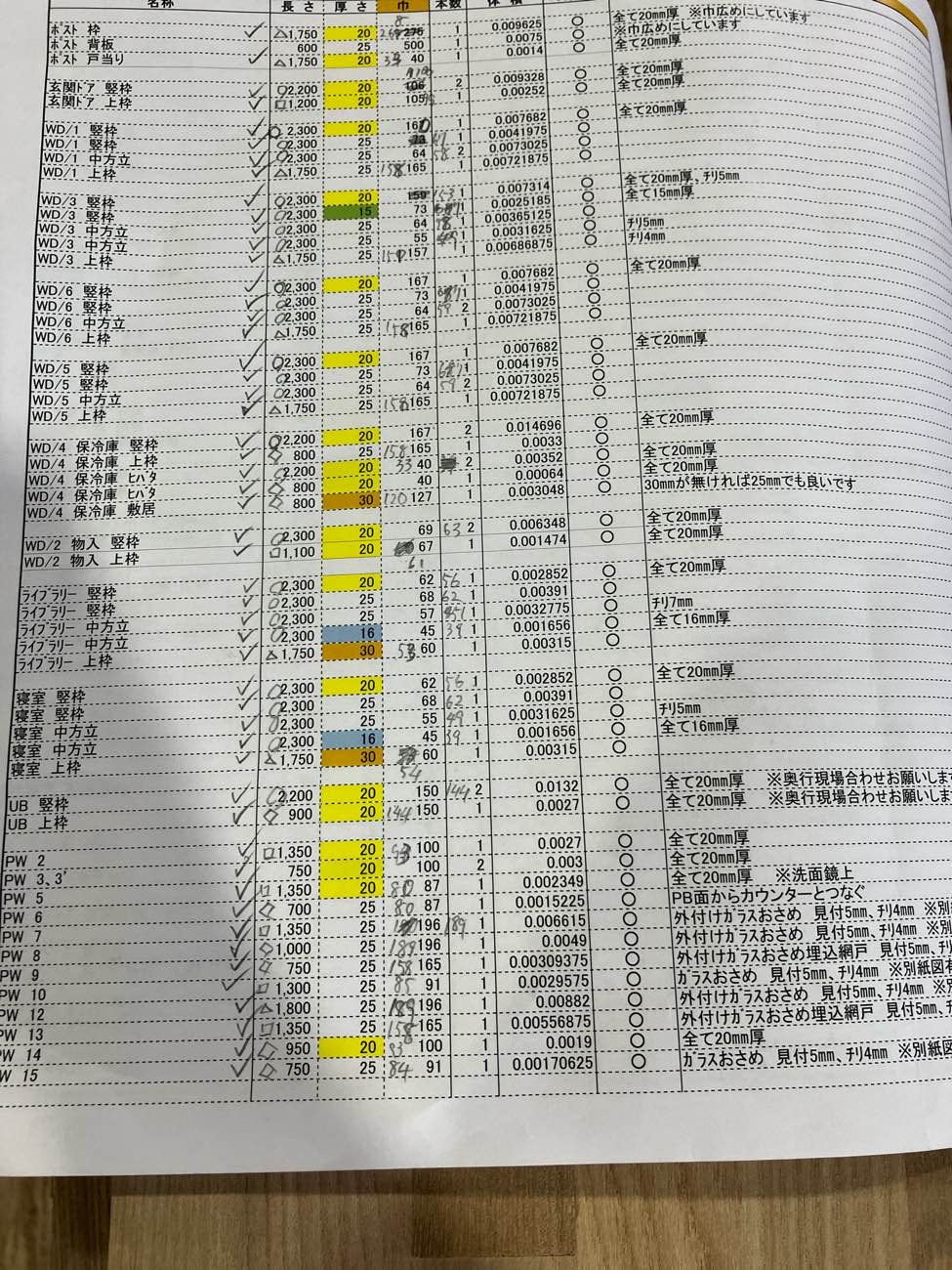

SUDOホームは木枠や窓台、それから本棚やカウンターなどニレ集成材を用いた造作材の多くを技能職員が加工しています。

自社工場で加工中の大工さんに密着です。

この機械はこれをするための機械、くらいの知識であまり話を展開することができないのでサラッと・・・

若手の大工さんYくん。

木の反りとか曲がりなんかを真っすぐにするための機械です。

これは厚みを削る機械です。

意匠的に厚みを薄くしたいときがあり、もともと25mmのニレ集成材を20mmや18mmなどに厚みを落とします。

「最初から薄い材料を用意すれば良いんじゃないの?」っと疑問に思った方、素晴らしい着眼点です。

20mmなどのニレ集成材もあるのですが、薄いと反りやすく長期間の保存に向かないようで、それを使う方が余計に大工さんの手間がかかったり精度上使えなかったりと結果的にコスパが悪くなるので、薄くする箇所も多くはないため25mmの材料を使用しています。

カメラを向けると棟梁が鬼の形相で加工中していました。これだけ大きな機械を扱うには相当な力が必要みたいです。

この機械は長さをカットするもので、機械の使い方としては材料をセットしてボタンを押すだけのようです。

つまり棟梁は何もしていません。こんなユーモア満載な棟梁がいるアットホームなメンバーです。そうこうして加工した材料たちがこちら・・・

材料の端部には使う場所が明記されています。

現場担当のSさんが作成した木材調書を見ながら、加工漏れが無いかチェックマークを付けて確認。

そういえば現場担当のSさんをみなさまにご紹介していなかったので、次回あたりSさんに登場していただきましょう。

・・・それで漏れなく材料が加工されたことを確認したところで、

梱包します。

裏表のうちキレイな面を仕上げで使うので、それを考えながら材料を重ね合わせています。

材料の加工から取付まで自分たちで行うのでこういう細かなところまで丁寧です。

こういう積み重ねがSUDOホームで、手づくりにこだわる理由の一つでもあります。

それでは現場に戻りましょう。

現場では天井の気密シートが施工されました。これで壁・天井が気密シートで覆われました。

これがC値の平均0.36cm²/㎡ の気密層です。(昨年の実績値)

大きな木製窓が搬入されましたので、さっそく取付。

まずは取付位置までみんなで運びます。

幅3.5m、高さ2mの大きな引戸です。重たそうですね。

所定の位置にまずは仮置き。

そして左右のヨリや、水平・垂直を確認して・・・

固定!

こんな感じで付きました。

おぉぉ!木製引戸が付いたら一層ビシッとした感じです。

正面の段ボールに梱包されているのは木製引き戸の網戸です。網戸も大きいですね。

あ、フローリング。

無垢のフローリングが搬入されましたので、いよいよ張り始めるようです。

といったところ次回に続きます。

- 2025.06.21

-

こんにちは。

”旧居と庭が新居を繋ぐ”の「襷のいえ」。

旧居のお庭で家庭菜園を楽しまれていたお施主様。新居工事中のお庭では今でも元気にお野菜たちが育っています。

そんな中、先日「襷のいえ」のお施主様と一緒に現場を見ていた帰り際「アスパラ食べます?」とお声げ掛けいただき即答で「食べます!」といくつかのお野菜をありがたくいただきました。

さっそく妻に料理をお願いし、その翌日のお弁当のおかずにも「アスパラベーコン」その写真がコチラ。

・・・ん?この流れでいくとアスパラが主役でベーコンが引き立て役のはずが、写真を見返すとどこからどう見てもベーコンが主役みたいになっていたことに今さら気付いたところで――

「襷のいえ」10回目のスタートです。

外壁面にスイッチやコンセントが付く場所には気密ボックスを使います。

高気密の施工に必要不可欠なボックスです。必要箇所に取付すると、、、

床付近にあるのはコンセント、天井付近にあるのはエアコン用のコンセント、梯子の上にあるのはスイッチです。

外壁面に付く場合も間仕切壁面に付く場合も、お家が完成したら一緒に見えます。でもじつは施工方法が異なっています。

見えないところまでしっかり丁寧におつくりするのがSUDOホームです。エアコン取付場所にはしっかり下地を入れています。

もし下地がなくても間柱や柱部分を狙ってビス留めすれば問題ありません。ビスを打って「あ、下地がない」となれば気密層に穴があくことになりますので取付には注意が必要です。SUDOホームでエアコンを設置するなら下地の位置は分かりますが、SUDO以外で取付すると・・・汗

少し離れて見るとこんな感じ。天井下地がなんだかカッコいいです。

よーく見ると天井にボックスが埋まっているのが見えます。そこには照明器具が設置されます。

断熱欠損を防ぐのに、ボックスは断熱材製のものを使っています。

気密シートを張り始めています。

壁の中に室内の湿気が流入しないように、気密層が連続一体となるような施工をします。

天井は吹き込みの断熱材(ブローイング)を用いています。

以前大工さんが充填していたのですが、SUDOホームにお声がけいただくことが多くなりまして、ここ数年は実績と信頼のあるブローイング屋さんにお願いしています。

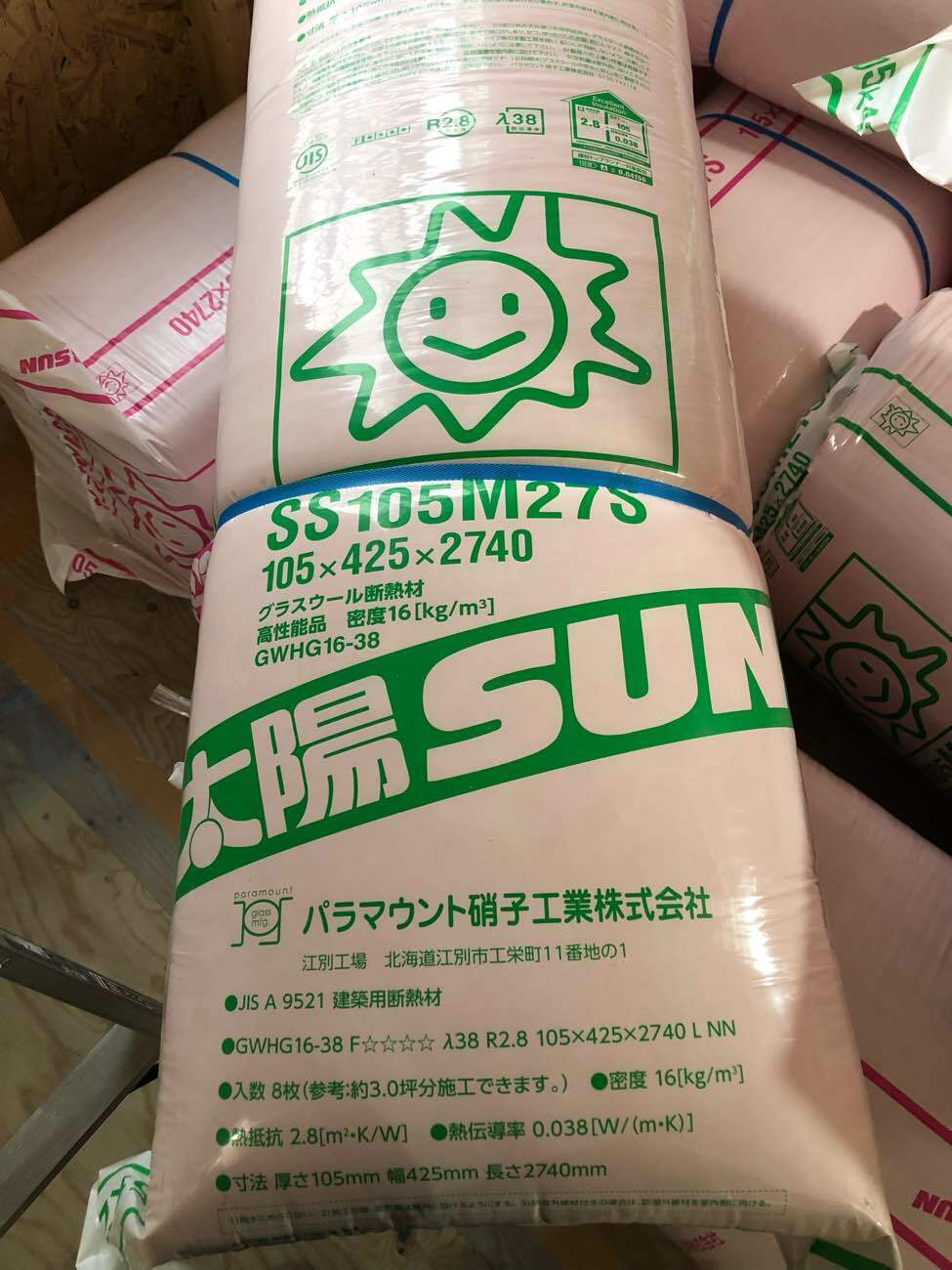

もちろん性能は同等ですのでご安心ください。(参考)グラスウール 熱伝導率0.038W/(m・K) 厚み305mm ←大工さん充填時

ブローイング 熱伝導率0.040W/(m・K) 厚み330mm ←「襷のいえ」仕様

天井に張ったネットにホースを突き刺して・・・

ミチミチ充填します。

その頃、屋根板金の施工もスタートし・・・

母屋が葺き終わりました。

大工さんの方で外壁の付加断熱の施工も進んでおります。

室内同様、隙間なくミッチリと充填しています。

下屋のちょっと施工しにくいところも、もちろん丁寧に。

というところで次回に続きます。

- 2025.06.14

-

こんにちは。少しだけ告知のお時間をいただきます。

物価の高騰が続くいま、建設業界も例外ではありません。

家づくりを考える中で「予算内でおさまる土地を見つけたけれど、狭かったり、変わった形だったり、高低差があったり…本当にここに家が建てられるの?」と、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そんな“ちょっとクセのある土地”を、むしろ魅力に変える家づくりのヒントをお届けする相談会を開催します。「土地のせいで理想の家づくりをあきらめたくない!」そう思っている方にこそ、ぜひご参加いただきたい相談会になっております。

SUDOホームのスタッフ一同、みなさまのお越しを心よりお待ちしております!日程:6月21日(土)・22日(日)

会場:SUDOホーム札幌支店 (住所:札幌市豊平区中の島1条5丁目3-11)ご予約制になっておりますので、ご予約フォームからお申し込みください。

■ご予約フォームはこちら>>

それでは「襷のいえ」9回目のスタートです。

前回のかわいらしい梱包の正体はこちら

断熱材でした。見ているだけでポカポカしそうな色をしています。

勾配なりに壁ができるところは、その勾配に合わせて断熱材の長さや形をカットすることになります。

規格のサイズをそのままスポッと押し込んで入れるのは簡単ですが、勾配なりにカットするのは技術が伴います。断熱材の充填は技術はもちろん気持ちも大事です。隙間なく充填する、という当たり前の気持ちです。

そんな気持ちを持った大工さんが、隙間ができないようにみっちりと充填しております。

充填した状態がこんな感じです。みっちり充填されています。

別アングルでもう一枚。こっちもみっちりです。

右側から気密シートを張り始めているのが見えますね。

黒い筒が・・・なんじゃこりゃ。

それをなにやら角っこに貼っています。

じつはこれ、水切シートという防水シートです。

窓の付く位置関係によって、とくに防水に配慮した方が良い場所には念には念をで防水を強化しておきます。

さて場面が変わり、、

ここはアプローチの天井です。アプローチの上は2階に部屋があります。アプローチの天井にも断熱材を厚く入れるのですが、高性能で無垢フローリングと言っても、真冬の-10℃とかだと少し床が冷たくなります。

真冬でも2階の床が冷たくならないように暖房配管を少し多めに回しておくことにしました。というところで、次回に続きます。

- 2025.06.07

-

こんにちは。

某大手ハウスメーカーさんが「AIを活用して最適な間取りを提案するシステムを構築し、年内の実用化を目指す」んだそうです。すごい技術ですね。

今は規格型住宅商品向けのようですが、将来的には注文住宅での活用も検討しているんだそうです。AIが間取りを考えるし、3Dプリンターで家まで建つ、なんだかすごい世の中です。

そんな世の中でもSUDOホームをご指名いただけるように、お施主様に寄り添い誠意をもった家づくりを心がけています。

今回も気持ちよくコマーシャルできたところで・・・

――「襷のいえ」8回目のスタートです。

窓がつきました。窓がつくと家らしくなってきますね。

リビングの角窓や・・・

ライブラリーの角窓に・・・

2階フリースペースの窓です。

ダイニングには大きな木製窓が付く予定で、その大きさはなんと驚き幅3.5m!楽しみですね。

このタイミングで設備屋さんや電気屋さんの工事がスタートします。まずは断熱・気密に干渉するところから先行して工事をします。

給気のスリーブを入れています。窓よりちょっと低めの位置に見えますが、壁が仕上がると窓と給気口の上辺が揃ってきます。

開く窓・開かない窓で微妙に寸法が異なるので、仕上りをイメージしながらスリーブを設置します。

電気の配線工事中。

縦横無尽にたくさんの配線があり一見するとどれがどこの配線か分かりませんが、電気屋さんには一目瞭然のようです。

「一生分の長さを ざっと115万キロ」なんて歌がありますが、家一軒で使用する電線の長さはざっとどのくらいなのでしょうかね。

屋外の工事も並行して進んでいます。

薪ストーブがつくので煙突もあります。

まぁかわいい。

なんだかかわいらしい梱包が届いたところで次回に続きます。

- 2025.05.31

-

こんにちは。

建物の隙間の少なさを示すC値(相当隙間面積)は、SUDOホーム全体で平均0.4cm²/㎡、っとホームページ内に記載しています。

※SUDOホームの性能を知りたい方はこちらから>>

2024年6月~2025年5月、最新の1年間の結果は、、、なんと平均0.36cm²/㎡ !

SUDOホームの現場担当スタッフは全9名、そしてSUDOホームの大工さんは全6班。

見えない部分までしっかり丁寧に。その結果がC値という形に表れました。SUDOホームのスタッフ一丸、チームで高め合いながらこれからもより快適で高性能な住まいを目指していきます。

これからもSUDOホームをよろしくお願いいたします。m(__)mっと気持ち良くコマーシャルさせていただいたところで――

「襷のいえ」7回目のスタートです。

手前側と奥側とで床に段差があるのが分かります。最終的にはフラットな床に仕上がるのですが、段の低い方の床材はタイルになりますので床暖房を施工する厚み分の床を下げています。こう見るとタイル貼りの範囲がとても広いですね。

オレンジのシートは前回同様に気密シートの先張り箇所です。ここは室内部分になるから先張りが必要、っと千差万別いろんな形のおウチでも臨機応変に施工します。これは大工さんと現場担当の経験の賜物です。

・・・今くらいの進捗状況になると現場で窓を付ける位置が見えてきます。プランニングのとき、窓の配置はじっくり検討して計画してはいるものの、実際にどう見えるかはやはり気になるもので、建込み中にちょいちょい現場を訪れては「こんな感じね」を体感しに行きます。

ここはリビング続きの2階部分、高さを抑えてLDKと2階が一体空間に。

間取り的にリビングやダイニングからもここの窓が見えてきます。見上げると空が見えますので気持ちが良さそうです。

1階から2階の床の高さは寸法としては162cmです。階段の段板は8段、9段で2階の床に上がり切り。

2階から1階リビングを見下ろすと次の写真の感じです。

お施主様の住まい方に合った、高すぎず低すぎずの程よい1階・2階の繋がりと思っています。

コーナーに窓があり、2階から1階のコーナー窓越しに庭が見えます。

2階から外を見るとこんな感じ。道路が奥に伸びていて抜けがあります。

2階の奥の部屋にもコーナー窓。ここが一番抜けていて奥行きを感じられる場所になります。

居心地が良いのか、棟梁がこの抜け感を堪能しながら電話しています。

きたない絵ですが、こんな感じかなぁ。を設計図の隅っこにスケッチ。

一部の壁にラワン合板を張ることにしました。(ベンチの下まで張り延ばすことにしています)

1階に戻りまして、ここは玄関。玄関入って正面に窓。向かいのお宅の庭の借景を拝借です。

玄関の奥行きを出す意図もあり、目線の高さに大きめの窓を計画しました。

イメージ通りを確認したところで、ここでようやく大工さんの作業風景を。

ここで構造用合板をカットして、、、

張っていきます。

壁の構造用合板が張り終わったところで次回に続きます。

- 2025.05.24

-

こんにちは。

最高気温25.9℃と、先日の札幌は7月下旬並みの暑さだったようです。

気候変動の影響を改めて感じますね。。パリ協定、温室効果ガス、2℃上昇シナリオ、、温暖化のことを考えるとスケールの大きな話になってきますが、私たちにできることは性能の良い家をお届けすること。

といってもただ性能の良い材料を使うだけでは不十分で「何を使う」かと同じくらい大事なのが「誰が施工」するか。

誰が施工するか?大工さんでしょ!

いつやるか?今でしょ!

それでは登場していただきましょう、SUDOホーム自慢の大工さんです。

と言いつつ、まずは足場の上から基礎の全景を。

敷地の大きさに対して基礎がポツン。。このタイミングでお施主様に「家が小さく見える」と言われることがあったりしますが平屋ベースなので十分大きく感じますね。ここから床を敷いて柱を立てて、、家が形作られていきます。

プレカットの材料が搬入されました。

敷地内に置けるスペースと、現場での予定作業とのバランスを考えながら材料を搬入します。

ここは大工さんと現場担当者の連携プレーです。

土台を敷いて床の合板を張っています。

床合板を運ぶ人、床合板を並べる人、床合板にビスを打つ人、大工さんたちの連係プレーでどんどん進んでいきます。

1階の柱が立ちました。オレンジのシートは気密シートです。

気密性能がいつまでも保持されるように、気密シートが連続一体的になるような気密層の構築を心がけています。

基礎断熱のスタイロフォームと土台の取り合いには発泡ウレタンを吹き付け断熱欠損に注意します。

柱と土台の取り合いには、土台プレートⅡという金具を取付しています。ここの柱は大きな荷重がかかるので、土台へのめり込み防止に使用しています。

2階に材料を荷揚げしています。屋根を構成する梁材です。

クレーンのオペさんと大工さんとで協力しながら円滑に材料を運んでいきます。

なんとなくの外観が見えてきました。勾配屋根が特徴的なおうちです。

それでは次回に続きます。

- 2025.05.17

-

こんにちは。

札幌市清田区でオープンハウス公開中です。

ネーミングは、笑顔あふれる暮らし「hauska」

ん?なんて読むの?はう、、す、、、、か?

・・・ハウス化!?

なんだかとっても気になってきますね。

こちらのお宅は土地が70cmほどの段差地になっているようです。

その段差の解消方法はよくSUDOホームがご提案させていただくような形になっていますので、

今検討中の土地が段差になってるんだよな~、とか段差地でもこんな建て方ができるんだ!という気付きがあるかもしれません。

また、ダイニングキッチンとリビングが少し離れた位置関係にありつつも空間的には一体的な付かず離れずのLDK。

他にもまだまだ特徴のある「hauska」明日まで公開中ですのでご見学にいらしてください。

会場でネーミングの読み方も伺ってみてください。ご予約はお電話もしくはHPより承っております。

※笑顔あふれる暮らし「hauska」のご予約はこちらから>>

皆様のご来場心待ちしております。

オープンハウスの告知をさせていただいたところで――

「襷のいえ」5回目のスタートです。

立ち上がり部分の型枠を外しました。

違う視点でもう一枚。

この辺りは地域一帯が道路境界(敷地外周)沿いに土留めがあり、道路から50cmほど高い敷地になっています。

計画にあたり土留めの一部が干渉するので、部分的に解体していました。解体した部分に対して、新たにコンクリート製の土留めを新設した状況です。

解体したのは部分的なので、先ほどの反対側はこんな感じです。

ここが建物の入り口ということです。

旧居の玄関と位置は大きく変えていませんが、アプローチを少し長めに計画しています。

基礎の打放し部分です。

ジャンカもなく、コールドジョイントもなく、連続一体的なキレイなコンクリート壁です。

建物外周に排水管を施工したところでいよいよ埋戻し。

埋め戻しの流れは、

①火山灰で埋め戻し

②砕石を敷き詰め

③鉄筋・ワイヤーメッシュ敷設

④コンクリートを流し込む。こんな流れです。こちらの写真は①火山灰で埋め戻し完了後の②の作業です。

バックホウで砕石をすくい上げ手押し車に入れて奥まで運んでいます。

まずは奥から砕石を敷き詰め、手前の方はバックホウで。写真はプレートコンパクターしか映っていませんが、縦型ランマーでも入念に転圧しています。

奥のエリアで作業をしながら、手前の方では次のエリアの段取りに入っています。

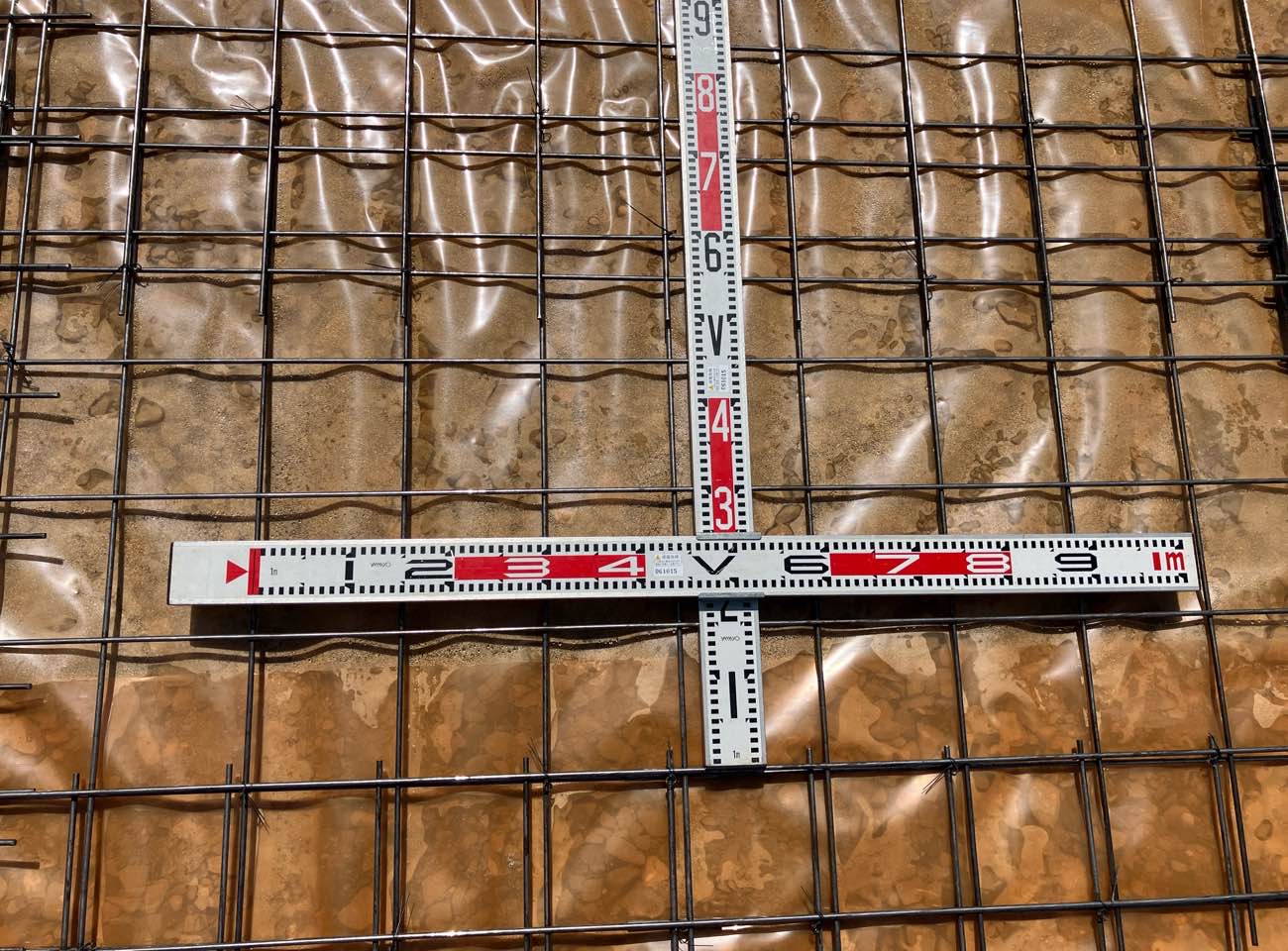

スケールで測りながら設計図通りであることを確認し慎重に作業を進めます。

一に確認、二に確認、三四が施工で、五に確認。

確認ばかりでこれでは全然工事が進まなそうですが、気持ちとしてはそれくらい重要なものです。

キレイに砕石の層ができてきました。プレートコンパクターで砕石がキレイに均されています。

こうしてブロック毎に進めていきます。

湿気を抑えるために防湿フィルムを施工し、玄関土間部分には鉄筋を組みます。

床下部分は防湿フィルムを押さえるコンクリートのひび割れ防止程度のワイヤーメッシュを敷設します。

ワイヤーメッシュは150mm角の碁盤の目のような形でそのサイズは1m×2m。

重ねて使用するときは、1マス以上重ねるのが基本です。最後にコンクリートを打設して基礎工事の完了です。それでは次回からいよいよ大工さんの登場です。お楽しみに!

- 2025.05.10

-

こんにちは。

リズミカルにスマホ画面をフリックしている手がピタリと止まり「ここ行きたい」と言う妻の鶴の一声により、小樽市にある手宮公園に行くことになりました。

目的は園内にある満開の桜並木。(前回と同じ話題で恐縮です)

私たちが公園に行ったときはやや寂しい感じになっていましたが、それでもキレイに咲いているところもあったので記念にパシャリ。

雲の量はおよそ3割ほどで快晴とまでは至らずとも心地の良い天気でした。

桜のお裾分けをさせていただいたところで――

「襷のいえ」4回目のスタートです。前回で逆T字型の基礎の「_」部分が完成し、次は縦棒部分「|」を作っていきます。

型枠を取付しています。

型枠は事前に加工場で加工しておくことで、効率よく組み立てできるようにしています。

チェーンで縛ってある一塊は「これはここの」「あれはあそこの」とブロック毎にまとめています。

「段取り八分、仕事二分」と言いますが、現場でも同じようなことが言えます。

型枠を取付した直後はこんな感じです。型枠と型枠の間にコンクリートを流し込んで基礎を形作ります。

ハンバーガーでいうところのバンズが型枠でお肉がコンクリート、そんなイメージです。

SUDOホームは基礎断熱を採用していますので、外周部は事前にスタイロフォームを取付しておきます。

前回同様かぶり厚さもしっかり確認しておきます。鉄筋が基礎の真ん中あたりにあるとOKですが、もし偏った位置にある場合は専用部材を使ってかぶり厚さを確保します。

アンカーボルトも事前にセットしています。ねじ部にコンクリートで入り込まないようテープでぐるぐる巻きにして保護しています。

2度目の登場、コンクリートの圧送車です。

コンクリートを流し込んだあとがこちら。

打設後は表面を平らに均して作業終了。

コンクリートの試験をしています。

強度・やわらかさ・温度・濃度などを測定しコンクリートの品質チェックをしています。強度試験は3回行います。まずは型枠解体(脱枠)前、そして1週間後、最後は4週間後。

脱枠のタイミングは「平均気温を基に所定の日数経過」もしくは「強度を確認」で品質に影響がないことを確認してから脱枠します。

今回は強度を確認してから脱枠する方法をとっているので脱枠前に試験を行っています。

それでは次回に続きます。

- 2025.05.02

-

こんにちは。

今年も桜の季節がやってきました。札幌市では例年よりも1週間ほど早い開花の4月23日だったようです。桜の開花時期を予測するのに「600度の法則」なんてのがあるようです。

2月1日から毎日の最高気温を加算していき600度になると開花する、という開花予測の一つの指標だそうです。

(昔テレビ番組で夏に桜を開花させるような企画があったような、、、?)試しに2025年2月1日以降の札幌市の気温を積算してみたところ、、、

2月Σ67.1℃、3月Σ164℃、4月1~23日までΣ296.5℃で、合算すると527.6℃。4月28日でやっとこ600℃。・・・そんで?

という話なのですが、私はこういうことをつい調べてみたくなるタイプです。

というわけで――

「襷のいえ」3回目のスタートです。

鉄筋を組み、型枠大工さんがベースの枠を付けています。

基礎の形はアルファベットの「T」を逆さまにした形で、T字の横棒部分を「ベース」とか「底盤」と呼び、T字の縦棒部分を「布」とか「立ち上がり」と呼びます。

そのベースの型枠を取付している様子です。

ベース型枠の取り付けが完了しました。

図面通りの寸法になっているかをチェック。

かぶり厚さもチェック。

鉄筋がコンクリートに何cm覆われているか、これがかぶり厚さです。

このかぶり厚さは建築基準法施行令で定められていて、底盤部分は原則として6cm以上としなければなりません。(建築基準法施行令七十九条第1項)

写真でご覧いただけるように7cmほどありますのでバッチリ。

先ほどの写真の反対側も同様に7cmほど取れていてこちらもバッチグー。

続いて建物のコーナー部分です。コーナー部分は定着長さを確認します。

手を繋ぐよりも肩を組みあう方が強固なように、定着長さは直行する鉄筋同士の結合具合を表す長さになります。SUDOホームの基礎では鉄筋径の40倍以上。13mmの鉄筋なので×40で520mm。

52cm以上重なり合っていることを確認しています。

基本は45cmのベース幅ですが、一部の幅は60cmになっています。

それの確認です。

鉄筋と型枠の確認をしたところでコンクリートを打設します。

象の鼻のように長いホースを持つ車でコンクリートを流し込みます。

ホースを操作する人、コンクリートを平らに均す人、鉄筋についたコンクリートを洗う人、

それぞれ役割分担しながらコンクリートを打設しています。

それでは次回に続きます。

- 2025.04.26

-

こんにちは。

1人で沖縄キャンプに行くほど無類の日本ハムファイターズのファンである妻に連れられて、関心薄めな私も今年初の野球観戦に行ってきました。

2回裏に日ハム先制、5回表に相手チームに追いつかれました。

私はそれまで相手チームのロゴが「B」に見えていたので「近鉄に追いつかれたね」と言ったら、「相手楽天だよ?」と言われ、頭の中がワチャワチャになりました。

大阪近鉄バファローズの「B」かと思ったら、じつは東北楽天ゴールデンイーグルスの「E」だったようです。

しかも大阪近鉄バファローズって、今はオリックス・バファローズなんですってね。オリックスブルーウェーブじゃないんですね。私のプロ野球情報は2000年代で止まっていますが、現場はどんどん動いていきます。

というわけで――

「襷のいえ」2回目のスタートです。

地盤調査をしています。

周辺の地盤データから地盤がかたそうな地域だろうと見当をつけつつもあくまで付近データ。

目に見えない部分のことですので必ずしも同じような測定結果になるとは限りませんので、実際に調査結果が出るまではドキドキです。

地盤調査の結果、一部地盤補強が必要でしたが概ね強い地盤であることが分かりました。

ひと安心。。

ということで、大きな機械で根掘り開始です。

奥から手前に掘り進めるのが根掘りの基本、重機が出られなくなってしまいますので。

床のワックス掛けと同じと思っていただくとよろしいかと。

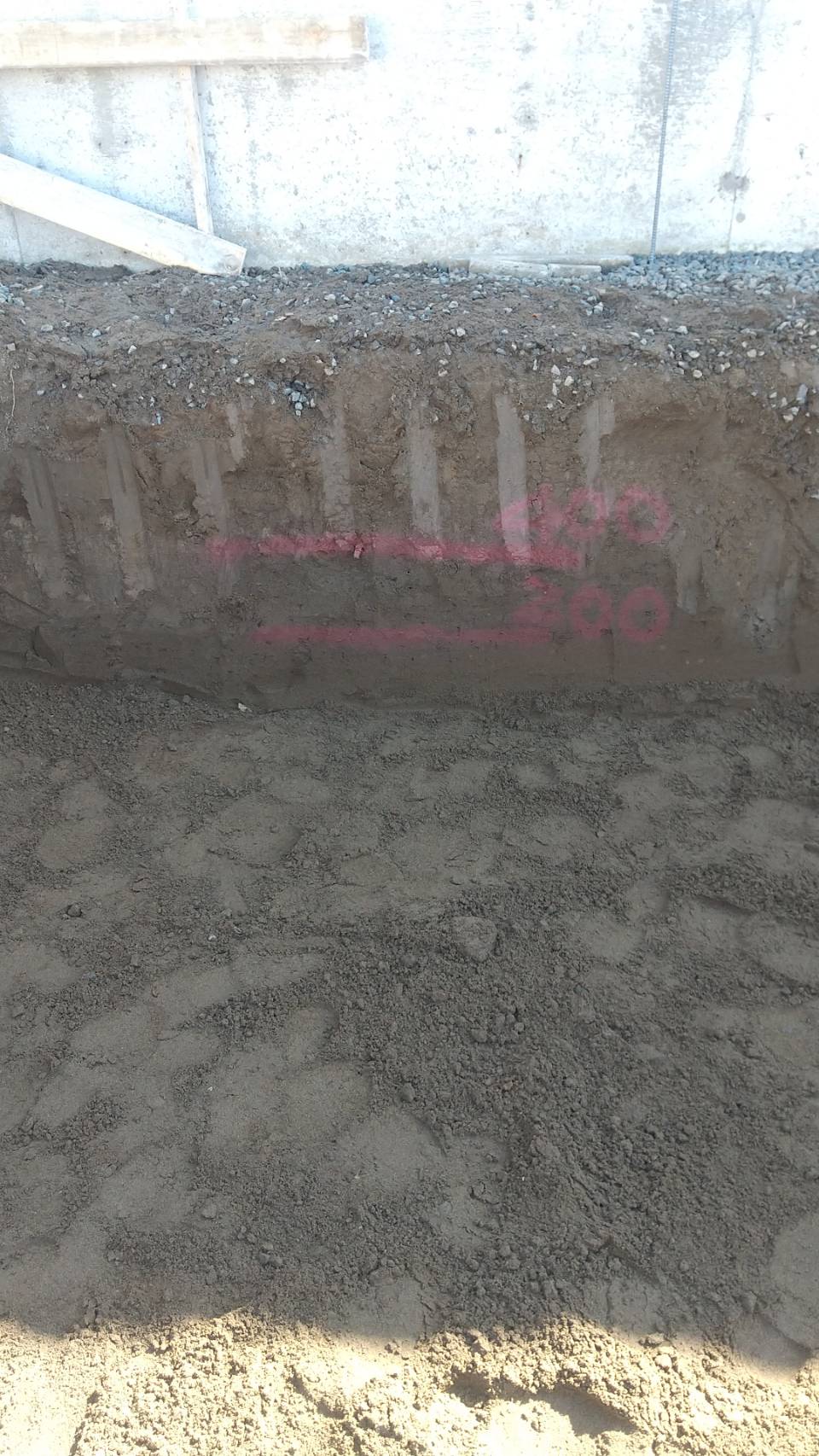

先ほどの地盤補強の方法を抜粋してまとめると

・補強箇所は浴室下

・根切深度を1000mm(根入600mm+砕石400mm)

・根切底の転圧及び基礎下砕石の転圧を3往復程度

・一度に施工する砕石厚は300mm以下ということで、それに倣ってまずは浴室部分を1000mm(1m)掘ります。

一度の砕石厚は300mm以下ということで、400mmの砕石を2層に分けた位置である200mmのラインもスプレーで表記しておきます。

浴室範囲に誤りがないかの確認。

砕石を入れてランマーで転圧。

水糸を基準にまず一層目の深さを確認。

それから2層目の砕石を転圧。これで地盤補強は完了です。

その他の部分はこんな感じです。

職人さんが操縦しているのが「プレートコンパクター」、それで砕石をある程度均してから、、

最後に「タンピングランマー」で突き固めます。

しっかり締め固まっているか確認しながら慎重に作業をしています。

こんな感じで土工事が進んでいきます。

それでは次回に続きます。

- 2025.04.19

-

~旧居と庭が新居を繋ぐ~

「襷のいえ」

こんにちは。

さて、今回のお宅は建替えです。

ですのでSUDOにお声がけいただいた時、お施主様はその土地にお住まいだったことになります。今まさにその地に住みながら「新しい家はこうなるんだね」と想像を膨らませるとワクワクしそうです。

っということで解体前のお宅がこちら。

経年変化で趣のある板張りの立派なお宅。

SUDOホームの標準仕様の一つである外壁板張り、既に旧居に張られておりました。

電柱の向こう側に見える敷地内の既存樹・・・計画のポイントになりそうです。

充実したお庭。ここもまた計画のポイントになりそうです。

その地にも複数ある計画のポイントを考慮しつつ、、、プランが確定。

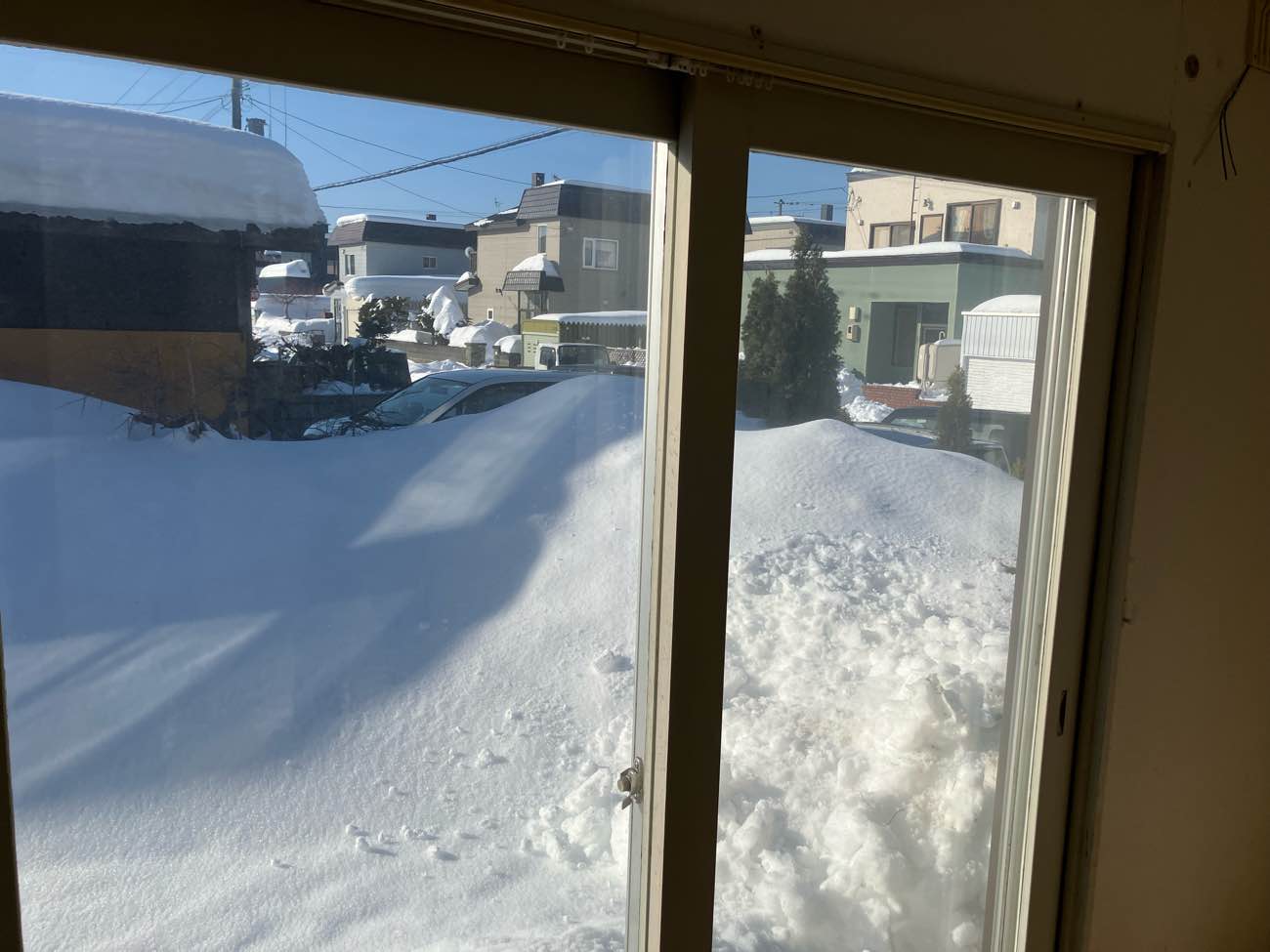

先ほどと似たようなアングルでの冬バージョン、解体直前の写真です。

今年は雪が少なそうだなぁ、と油断していたら解体直前にどか雪。お施主様に伺ったところ、たった数日でこれだけ積もったのだそうです。

地鎮祭当日の雨は縁起が良いのと同じ感じで、解体直前に大雪が降るのもまた縁起が良いとポジティブに受け取り、解体工事スタートです。

せっかくなので中にお邪魔しまして、

「ほぅほぅ。建物内から南西側を見るとこんな感じか。」を確認。

「ふむふむ。2階から北西側を見るとこんな感じか。」も確認。

中身が空っぽになり、いよいよ旧居を取壊す直前です。

お施主様にとっては寂しい瞬間だと思いますが、数か月後にはより快適な新居になっておりますので。。

次の写真では更地になっておりますので、ここで一旦心のご準備を。

3

2

1

更地になりました。

いよいよここから、新居の工事が始まります。

SUDOホームにはそれぞれの家にネーミングがあります。

お施主様の思い+SUDOホームの思い、その他もろもろがネーミングに現れます。この家のネーミングは冒頭に記した「襷のいえ」読み方は「たすきのいえ」です。

ランナーが次の走者に想いを込めて襷を渡すように、旧居が新居に襷を渡す。

そんなイメージです。それでは次回、襷を受け取った新居の基礎工事へと移っていきます。