LIVE REPORT 見せます建築現場

いえの中には

- 2023.10.03

-

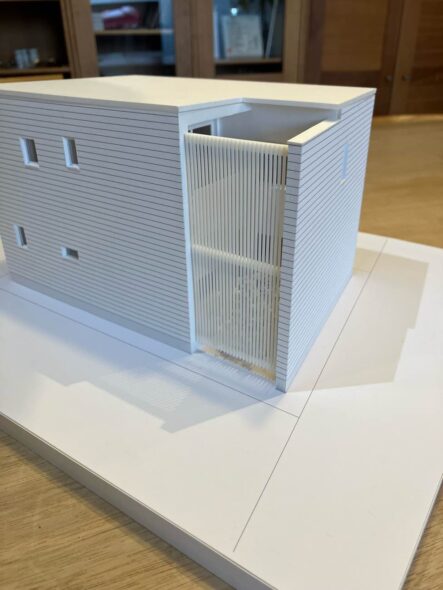

「いえの中には」

今回で12回目にして最終回です。ネーミングになっている中庭部分も出てきますので、ぜひ最後までお付き合い下さい。

一見すると大理石のように見えるかもしれませんが

60cm角(60cm×60cmの正方形)の大判タイルです。迫力ありますね。

続いてエントランス廻りのタイルを貼っています。

先程とは打って変わってチョット小さめなタイルです。玄関ドアの沓摺(くつずり)とタイルがフラットなので、出入りのときに躓くこともなさそうですね。

そして、

暖房屋さんにボイラーを設置してもらったり

建具屋さんに製作の床ガラリを取り付けてもらったり

壁にホーローパネルを貼ってもらったりしました。

そしてこれらの作業が終わると大掃除。

美装屋さんが隅々までキレイに掃除してくれます。美装が終わるといよいよ完成間近です。

水廻りやタイル廻りのコーキングを施工して工事はほぼ完了。

すでにホームページでご案内させていただていますが、

オーナー様のご厚意により「いえの中には」オープンハウスを開催することが決定しました。オープンハウス公開前に内観写真を少しだけ、、

10月7日・8日の2日間限定での公開になります。

工事進捗ではお伝え出来なかった部分も多々ありますので、

ぜひ実際に体感していただきたいと思います。完全予約制のためご予約はこちらから>>

たくさんのご来場お待ちしております。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

- 2023.09.24

-

先日までの残暑が一転、少し肌寒くなってきましたね。

羽織れば厚く脱げば寒い。

体調管理がむずかしい時期ですね。男心と秋の空なんて言われるくらい今時期の天候は不安定ですから

朝昼晩の寒暖差や急な天候不良で体調を崩されないようお気を付けくださいませ。それでは「いえの中には」11回目です。

大工さんの造作収納のお披露目です。

これは衣類を掛けるスペースです。左側はショートな衣類をかけるための上下2段のパイプで、

右側はロングな衣類をかけるためのちょい高めの1段のパイプを付けました。

書斎スペースの造作棚です。

上はB4ファイル・下はA4ファイルを置く予定から、上下で奥行きの異なる棚を御用意しました。

こちらはキッチン背面収納の造作棚です。

リビングとフリースペースを程良く間仕切るような形で壁をつくりました。

ここに壁掛けテレビを設置します。

これら造作収納は建て主様の使い勝手を伺いながら形状を決めていきます。大工工事が終わると内装工事へと流れていきます。

クロス屋さんが石膏ボードの下地処理をしています。

ビス頭、ボードの継ぎ目、、クロスを貼っても跡が見えないよう丁寧に下地処理をしています。

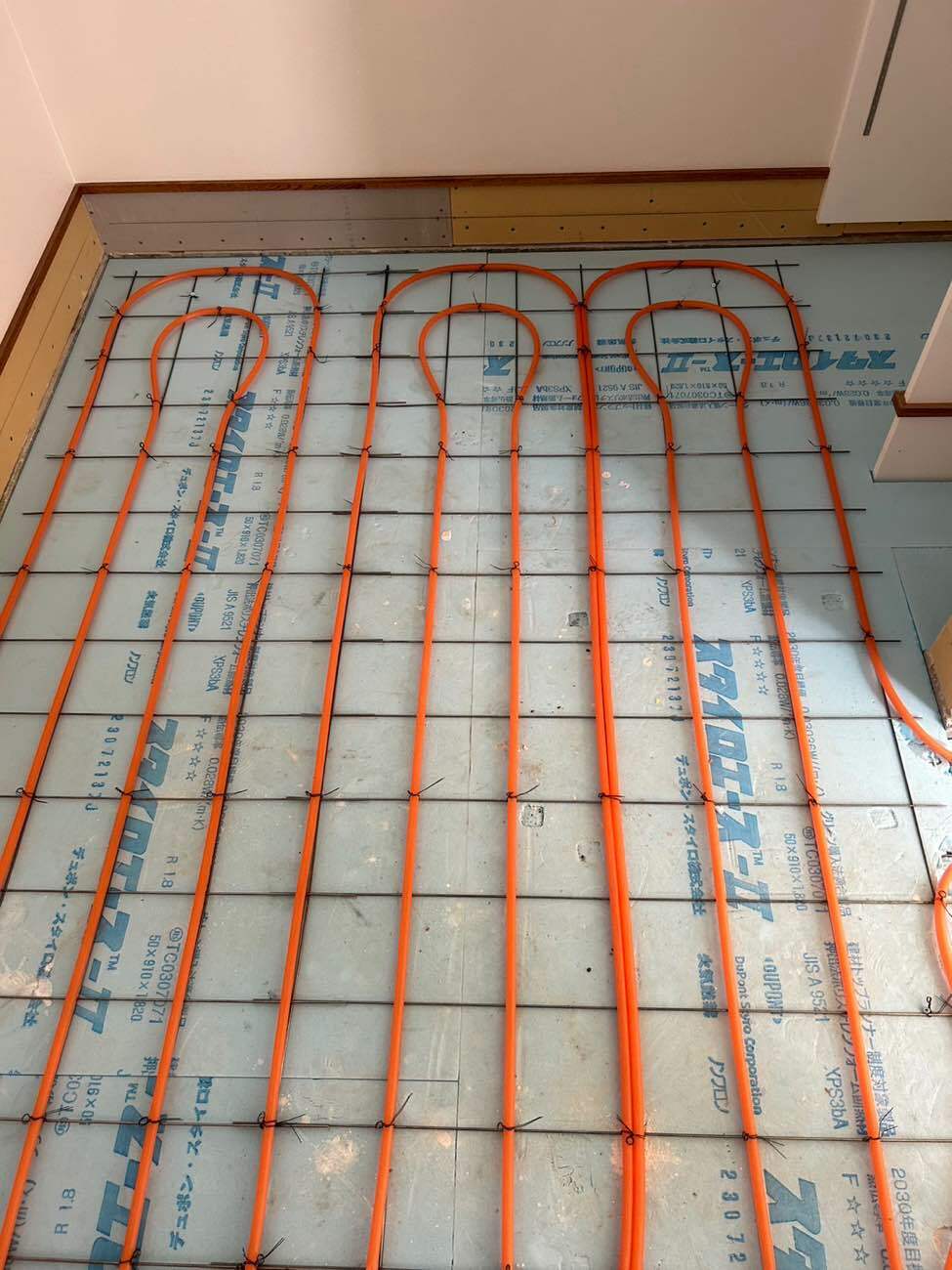

配管をうねうねと床に這わせています。暖房配管です。

SUDOホームは床がタイルのところはおおよそ床暖仕様にしています。

冬場のヒートショック対策にも効果的です。

玄関などの土間コンクリートの上に床暖配管を施工するときは、断熱材を敷いた上に暖房配管を施工します。

暖房した熱が土間コンクリートを伝って地面に逃げてしまわないようにするためです。

一部天井にパインの羽目板を張っています。

無垢フローリングに珪藻土入塗り壁、そして天井にパインの無垢板。自然素材に囲まれた空間ですね。

リビングにもパインの羽目板を張っています。

それでは次回に続きます。

- 2023.09.19

-

毎週日曜日更新でしたが、ちょっと諸事情で火曜日更新になってしまいました。

「いえの中には」10回目です。

板金屋さんが屋根を葺いています。

中庭が抜けているのが分かりますね。

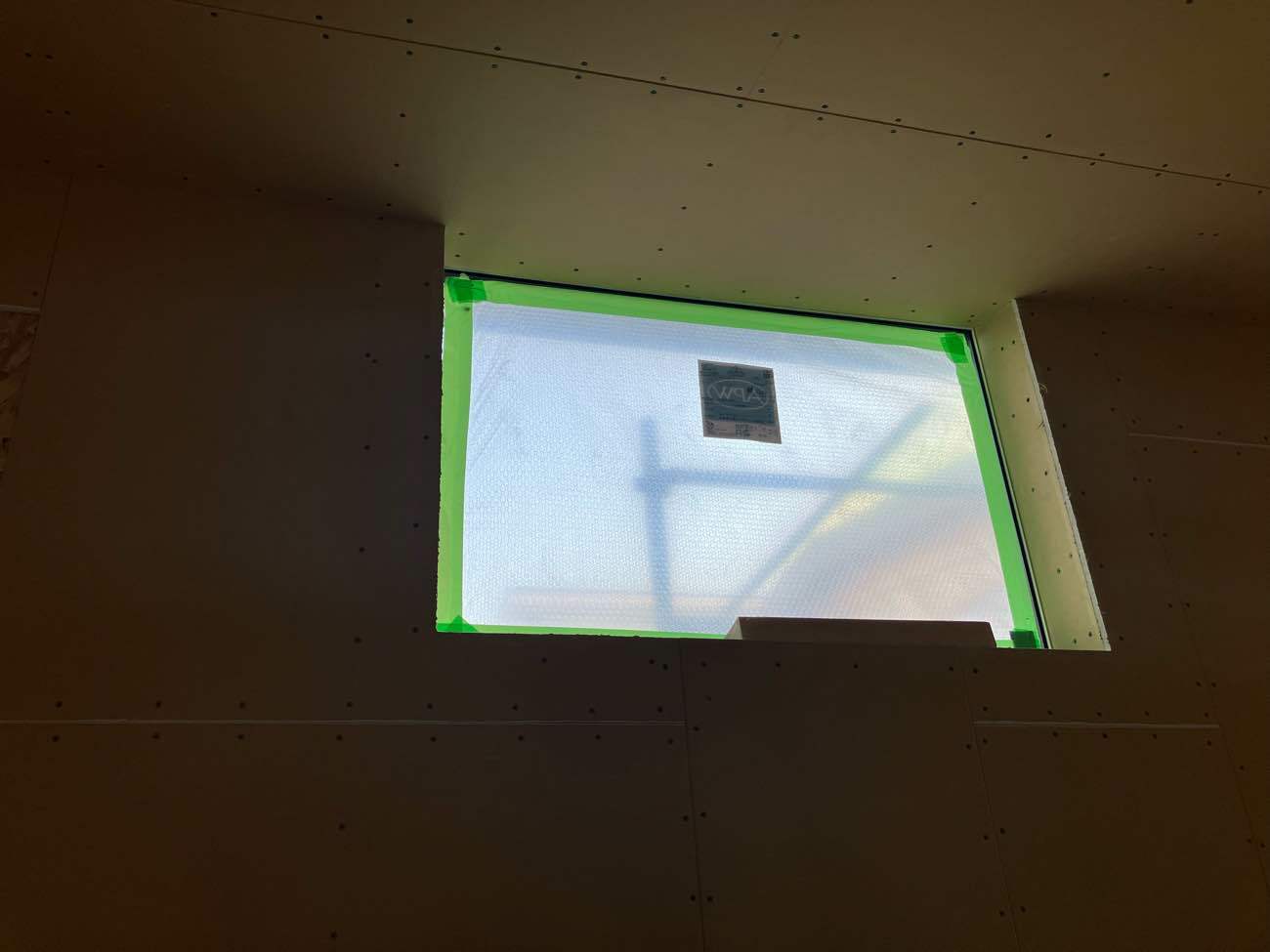

中庭に面する上下の窓です。

下の窓は中庭を、そして上の窓は空を眺めることができる窓です。

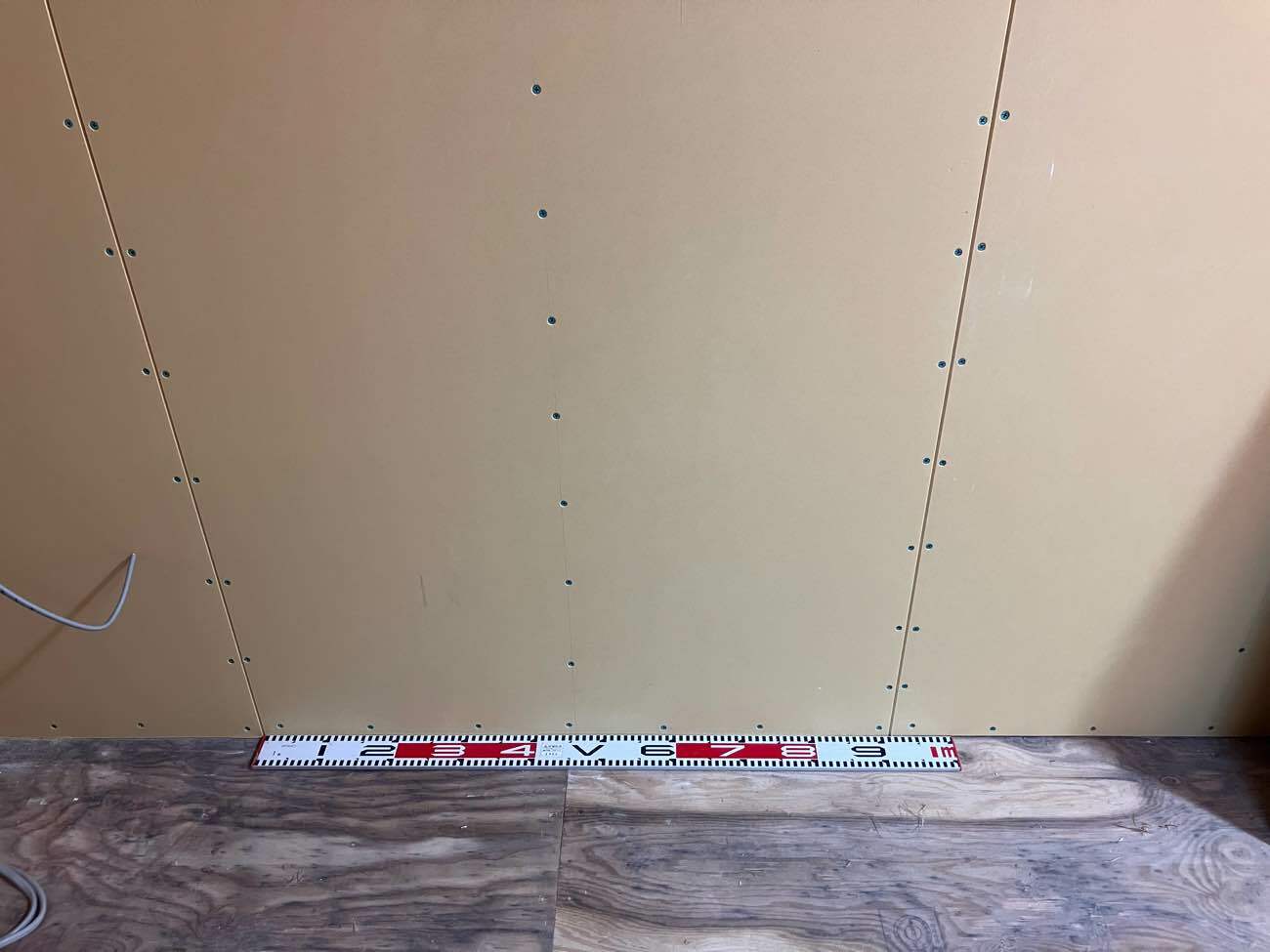

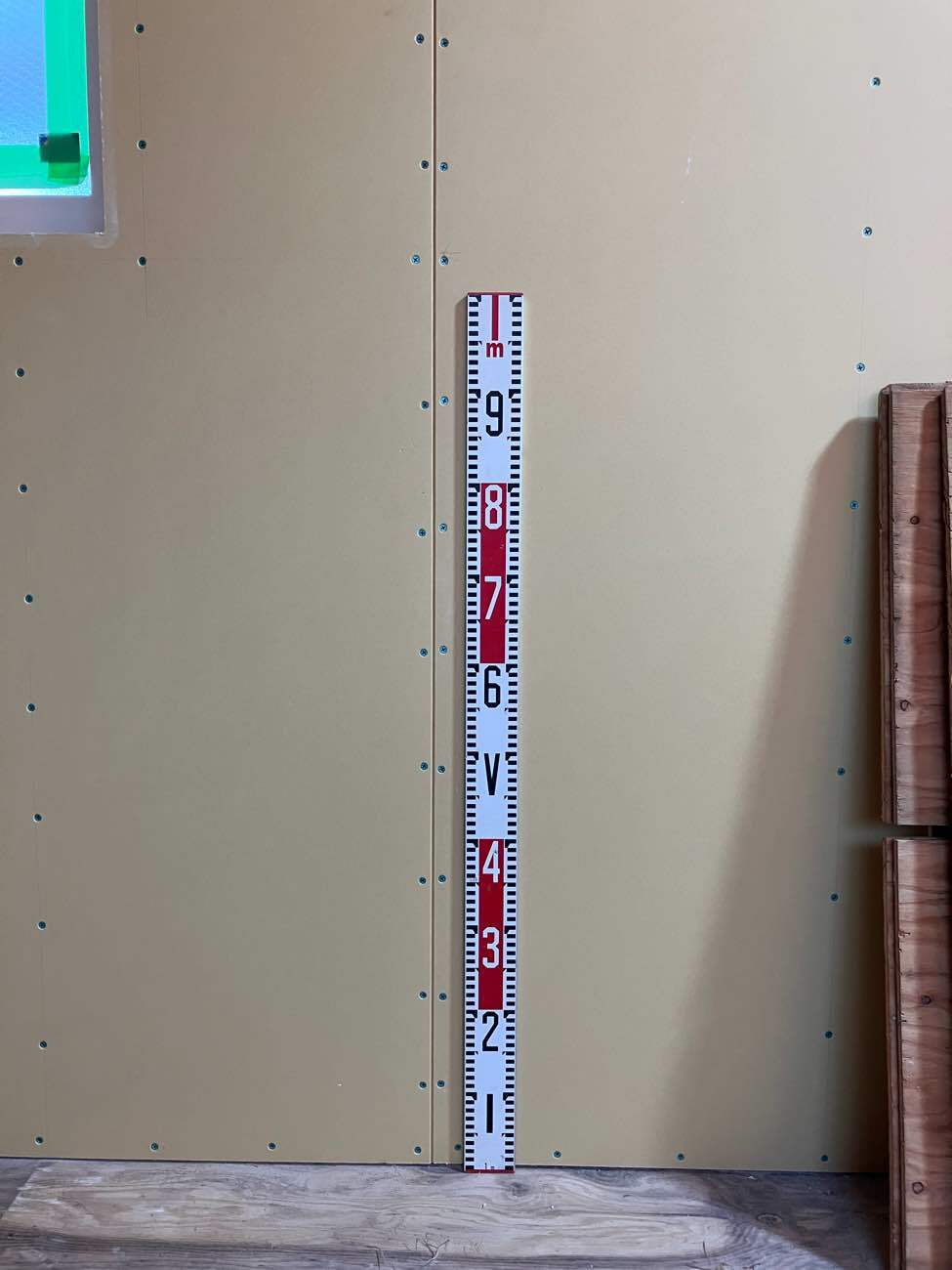

現場監督のぶっきー君が石膏ボードを留め付けるビスの間隔を測っています。

JBN仕様に基づきビスピッチは150mm以内等とすることで、省令準耐火構造の住宅になります。建設費用は少し高くはなるものの火災保険料が安くなるので、ランニングコストを比較するとダンゼンお得です。

壁の石膏ボードを張り終わり、次は天井の石膏ボードを張っていきます。

天井は2人がかりで安全な作業を心掛けます。

先程2枚目の写真に写っていた上の窓です。

天井ラインの延長上で、窓のガラスしか見せないスッキリとした納まりにしています。全部が全部ではありませんが、FIX窓はこの納まりにすることが多いです。

間仕切り壁の下地をしています。

くり抜いている部分はニッチになります。

壁の中に建具が引き込む「ポケットドア」の納まりです。

枠の補強と石膏ボードを留め付けるために鉄のアングルを取付しています。わりと早々に壁の石膏ボードを張ってしまうので、

建て主様でもなかなか目にすることのできない部分ですね。

天井・壁の石膏ボードを張るとこんな感じですが、

この裏側は・・・

こんな感じで天井裏にはダクトがたくさん通っています。

右側に見える3本のダクトが換気用、左側に見えている2本のダクトはボイラーの煙突になります。

石膏ボードの施工が終わる頃に、現場にフローリングが届きました。

このフローリングを1枚1枚大工さんが丁寧に張っていきます。1束あたり0.5坪だそうです。

1週間ほどかけて、1枚ずつ丁寧に張っていきます。

フローリングを張り終えるといよいよ大工工事の終盤に差し掛かります。次回に続きます。

- 2023.09.10

-

Iです。

「言わぬが花」のように、あえて言わない方が粋で良いという考えもあると思いますが、

でも言わなきゃ伝わらないこともたくさんあると思うので「あえて言う」。今回はそんな回になります。

それでは「いえの中には」9回目スタートします。

SUDOホームはグラスウールをSUDOの職員大工さんが充填します。

早さよりも丁寧さを重視し、いかに隙間なく充填するかに重きをおいて施工します。柱・間柱の間にグラスウールを充填する軸間断熱では、

押し込みすぎても隙間があっても断熱材の性能低下に繋がるので施工には注意が必要です。ということを踏まえ、SUDOの大工さんがグラスウールを充填するとこんな感じになります。

みっちり。すんごくみっちり充填されていますね。

写真越しにも暖かそうな家と伝わってきませんか。これがSUDOの断熱施工のクオリティ。

どんな断熱材を使うかと同じくらい、どんな人が充填するかも大事なポイント。

こっそりしっかり施工するのが粋というものですが、やっぱり皆さんにも知っていただきたいので「あえて」お伝えしました。

断熱施工が完了して気密シートを施工しました。

高性能な家づくりをするにあたり断熱性能と気密性能は、どっちか良くてどっちか悪いはNGで、どっちも良くてはじめて高性能といえるものです。

見せます建築現場をご愛読いただいているみなさまでしたら、SUDOの気密施工のこだわりは御存知ですよね・・・?

SUDOの気密施工のこだわり、気になる方はぜひ過去の見せます建築現場をご覧になってみてください。

天井は吹き込み用のグラスウールで充填します。

この施工は断熱施工に特化したプロが施工していますので充填不良の心配はないですね。

こんな感じで天井の断熱材は密に充填されています。

機械で吹き込んでいるので正確には、密に吹き込まれている、かもですね。

天井の断熱施工が完了したので、大工さんが気密シートを張っていきます。

壁の気密シートと天井の気密シートが連続一体になるように施工します。ここでも「あえて」お伝えすると、SUDOの大工さんは作業内容に応じて室内でもヘルメットを着用します。

現場で何かしらの事故が起きたときは、本人やその家族はもちろん、建て主様にまで御迷惑をかけてしまいます。

重大事故を未然に防ぐためにも、まずはヘルメットの着用。その意識を持っているのがSUDOの大工さんです。

断熱施工・気密施工が完了したところで、壁に石膏ボードを張りました。

耐震等級3の家なので耐力壁が多めです。通常の壁下地の石膏ボードの他に、ハイパーハードT、構造用合板といった複数の耐力壁で構成されています。

では、次回に続きます。

- 2023.09.03

-

今日もまた中庭から見る空が清々しいです。

快晴の空も良いですが、流れる雲を眺めるのもまた一興ですね。

時間の流れがゆっくりに感じます。こんにちは、Iです。

それでは「いえの中には」8回目スタートです。

前回登場した大きな木製窓を取り付けるための準備へと取りかかります。

窓の取付は大工さんみんなでの連係プレーです。

まずは不織布素材の防水材を土台の上に敷いて、その上に窓を取付します。

窓が重たいので4人がかりで取付していきます。

固定する前にまっすぐ取り付けされているかを確認中です。両端の大工さんは窓が屋外側に出すぎていないか、室内側に入りすぎていないかを確認し、

ちょうど良い位置になると、もう一人の大工さんが固定するという流れです。窓が倒れてこないように足場の上で窓を押さえている人もいます。

もちろん、安全に配慮しながら作業しておりますのでご安心ください。

取付完了後はこんな感じです。

続いて連係プレーで玄関ドアの取付と・・・

テラスドアの取付も行いました。

ちなみに、玄関ドアの真向かいにテラスドア、という位置関係です。

中庭に接することで明るい玄関を意図しています。

建設性能評価の取得にあたり、現場検査を受けています。

細部の細部までチェックして整合性を確認しています。次回に続きます。

- 2023.08.27

-

こんにちは、Iです。相も変わらず暑いですね。

道内は38日連続で真夏日だそうです。

「災害級の酷暑」と言われている2023年の夏、9月目前の今もなお暑い日が続いています。

引き続き熱中症にお気を付けください。それでは「いえの中には」7回目スタートです。

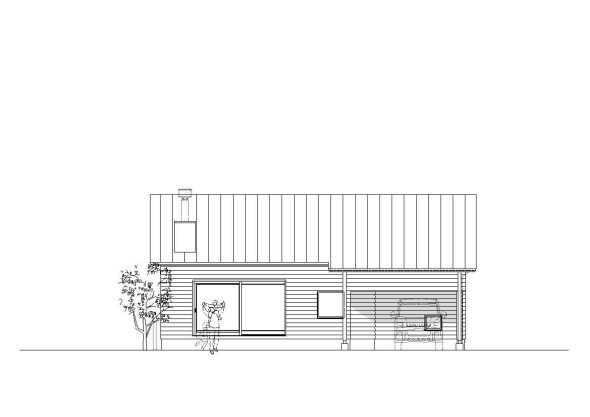

屋根垂木の施工中です。

南側の軒の出が90cmと深く出る部分があるので、屋根垂木の背は大きめです。

屋根の流れ方向に対して直交方向の垂木です。

ケラバと呼ばれる部分で、梯子のように見えますね。空気が籠もらないように垂木に通気孔をあけています。

この孔によって小屋裏の通気が確保され、小屋裏内の湿気の放出であったり夏場の室温上昇を抑制したりと

重要な役割を担っています。

垂木の通りもバッチリ。

お隣さんとの位置関係は写真のように近接しています。

水下側から水上側への通気層はこんな感じです。

垂木の背が大きいので、垂木に直行して補強材を入れています。

垂木が倒れる(転ぶ)のを止める役割があるので「転び止め」と呼んだりします。通気層を塞がないように、垂木よりも背の低い木で補強するのがポイントです。

中庭から屋根を見上げるとこんな感じです。

空全体に対する雲の量がゼロ、まさに快晴です。先程の写真のように、隣家が近接している狭小地の中で、

周りの視線を気にせず伸び伸びできる自分だけの中庭が居心地の良い空間になりそうですね。

屋根の下地ができたところで、現場に木製窓が届きました。

大きな引戸が2本です。来週はこの大きな窓の取付状況をお伝えしたいと思います。

では次回に続きます。

- 2023.08.20

-

みなさん、どのような方法で家づくりの情報収集をされていますか?

家を建てた友人知人に話を聞いたり、住宅雑誌を読んだり、

はたまた住宅会社に足を運んで直接話を聞きに行かれる方もいらっしゃるかと思いますが、

おそらくSNSを利用しての情報収集が大多数だと思います。住宅系インフルエンサーなんて呼ばれる人たちが有益な情報を発信していて、

これから家づくりをはじめる方、すでに家づくりをはじめている方にはありがたいものだと思います。私も情報収集の一環としてSNSを利用しているので、その恩恵を享受している一人です。

ただその一方で、SNSを鵜呑みにするのは注意が必要だなとも思っています。

SNSでの発信は「万人向け」で「あなた」を対象にしたものではないので、そこの差は大きいのかなと。「あのインフルエンサーが言ってたからこうしよう」ではなく、

その上でご自身にとって何が適しているかの視点を持つことが大事ですね。「あのインフルエンサーがこう言ってたけど、実際どうなんですかSUDOさん」

こんなご質問に対して「オンリーワン」の応えを御用意してお待ちしております。それでは「いえの中には」6回目のスタートです。

重機のオペレーターさんが大きな機械を身体の一部のように操りながら安全に建て込み作業をしています。

大工さんが重たい梁を1本1本架けていた従来と比べ疲労度半減ですね。プロ野球選手が全力疾走しないのと同じように、

レッカーでの建て込み作業は大工さんの負担軽減に繋がり、より高いパフォーマンスで作業を続けられます。

大工さんが梁に金物を付けています。

こんな感じで梁に下ごしらえしながら順に梁を架けていきます。

屋根梁が架かりました。

建物の内側から見るとこんな感じです。

屋根の上に屋根の構造用合板を乗っけました。

ここでもレッカーのおかげで、大工さんの負担が軽減されています。

手作業で上げたら、たぶんこれだけで半日かかりますがレッカーだと10分です。

ここはキッチンです。

キッチンは中庭に面した壁付けキッチンで、窓が付くので中庭からの明かりで明るいキッチンです。

狭小地でも中庭のおかげで採光ばっちりです。

リビングから見た中庭です。

空も見えてます。天気が良ければ最高ですね。

こんな感じの屋根になっています。

では次回に続きます。

- 2023.08.06

-

「押ささっちゃった!」

って場面、わりと日常的にありますよね。

電話したい人と違う人に電話を掛けちゃったりとか、

ネット記事を読んでる途中に間違って広告をタップしてページが切り替わっちゃったときとか。「押ささる」経験って、全国共通どころか世界共通のあるあるですよね。

こんにちは。

最近「押ささる」が北海道弁だということを知ったIです。正確には「~さる」が北海道弁みたいですね。

意図しないで押したときに出る「押ささる」

コレが方言なんて。。。いろいろ考えたけど、押ささる以外言わさる言葉が見付かりませんよね。それでは「いえの中には」4回目のスタートです。

まるで象の鼻のように長~いホースを用いてコンクリートを打設しています。

地面と垂直に立つ型枠。

この型枠内にコンクリートを流すと型枠に圧力がかかります(側圧っていいます)型枠がこの側圧に耐えられるように単管とかでガッチガチに固定するわけですが、

この固定が甘いと型枠が外れてコンクリートが溢れ出てしまいます。もちろん、そうならないように現場の職人さんはじめ、

別名「チェックの鬼」の現場担当ぶっき~くんが事前に確認しています。

打設中はこんな感じです。

打設する人、打設を確認する人、打設したところを平らに均す人役割分担しながら工事します。

コンクリート打設後は、養生期間を設け強度試験を行った後、型枠を解体します。

型枠を取り外したあとは設備屋さんの作業。

敷地いっぱいに家が建ってるので施工が少々大変そうですね、スミマセン。。。

設備屋さんの工事が終わり、そして埋め戻しまで完了。

地面からの湿気が室内に流入しないようポリフィルムを敷いています。

このままだとシートがめくれたりするので、乾燥砂もしくはコンクリートで押さえるのが一般的です。工事終盤まで床下での作業があります。

乾燥砂の上で作業をすると、ポリフィルムが安定せずに隙間が生じてしまう可能性があります。

なのでSUDOはポリフィルムをコンクリートで押さえるのが標準仕様です。

ここでもコンクリートを打設する人、均す人の役割分担で進めます。

初回から引っ張った中庭を、ここであっさりご紹介。

じつは家のど真ん中に中庭があるのが「いえの中には」の特徴です。

主要な部屋から中庭を望む、そんなお宅になっています。現場進捗4回目にしてついに「めっかっちゃった」という感じですね。

気になる人は気になるポイント、中庭の排水。

雪解けとかゲリラ豪雨とか、四方囲まれた中庭なのでしっかり排水しないと中庭がプール状態になってしまいます。

写真の枡に雨水を集水し、配管を繋いで排水します。

泥とかで目詰まりしないように大きめな砕石で埋め戻します。

防湿コンクリートを打設し、これで基礎工事が完了です。

コンクリート打設翌日が30℃を超えていたのでコンクリートに水を撒く現場担当ぶっき~くん。

それでは次回に続きます。

- 2023.07.30

-

Iです。

連日寝苦しい夜が続いていますね。

キンキンに冷やしたアイスノンが2時間で温くなりそうなくらいの暑さです。そんな日が続くと早く冬がきてほしくなりますが、

冬になるとたぶん早く夏がきてほしくなるんでしょうね。寒いですもんね、冬って。

雪もすごいし、日は短いし。そう考えると夏っていいですよね。

日は長いし。外でいろいろできますもんね。地球沸騰化に負けず頑張りましょう。

それでは「いえの中には」3回目スタートです。

型枠大工さんがいます。

ベースの枠を付けている最中です。

コーナー部分はこんな感じです。

立ち上がりの枠を付けました。

コンクリートの側圧に負けないよう単管で型枠をガッチリ締め込むところです。

型枠のおおよそ真ん中に鉄筋が入っていることが分かります。

被り厚さは基礎の品質管理をする上で、とても重要なポイントです。

ここで現場担当のぶっきーくんによる寸法チェック。

150mmの布幅と断熱材の厚みが確保されていることを確認しています。

型枠・鉄筋間で40mmの被り厚さがしっかり確保されています。

被り厚さは、コンクリート表面から鉄筋外側までの最短距離をいいますが、

結束線部分でも被りは確保されています。

アンカーボルトM16 L=800

ちゃんとに800mmあるのかチェック中

現場担当のぶっきーくんは用心深いです。

このアンカーボルトをコンクリートの打設前に所定の位置にセットして、

被り厚さ・埋め込み長さがしっかり確保されていることを確認します。現場は確認の連続で進んでいきます。

それでは次回に続きます。

- 2023.07.23

-

こんにちは。Iです。

暑いですね。

7月22日現在、今日の札幌の最高気温は30℃だそうでしばらく暑さは続きそうです。この時期に警戒したいのが熱中症。

最近では熱中症予防のアイテムがいろいろあるようで

中でもI的に「テクノロジーだなぁ」と思ったのが、腕時計型のデバイス「hamon band(ハモンバンド)」。熱中症のリスクレベルが上がると腕時計が振動して通知してくれるそうです。

深部体温を検知するっぽいですね。こんなこと言うのもなんですが、なんかスゴイ時代ですよね。

みなさん、くれぐれも熱中症にはお気を付けください。

基礎工事が始まりました。

前回、地面に水色のテープを張っていた部分が壁の中心線になり、その中心線になぞって重機で掘削しています。敷地の奥側から手前に向かって掘削します。

まちがっても手前から奥に掘り進めてはいけません。大掃除とかで床のワックス掛けをしたとき、

部屋の隅っこに自らを追いやってしまった経験は誰しもがあるかもしれません。

後ろは壁で、ワックス掛けしてないのは自分の足下だけという四面楚歌。だから奥から手前に掘り進めます。

中央に見える小さな小さな赤い機械。

掘削する深さを一律にするための機械です。ピーピーピー・・・ピピピ・・・ピーーー!!

という電子音が少々耳に刺さりますが、

基礎底盤がしっかり水平になるのはこの機械のおかげです。今では当たり前の機械ですが、これもテクノロジーの賜です。

地業完了後はこんな感じです。

しっかり奥から手前に掘り進めたので重機を撤去することができました。手前から奥に掘り進めていたら、今頃敷地の角っこに重機が残っていたことでしょう。

鉄筋を組みました。

地面と鉄筋の間にいるブロックは被り厚さを確保するためのスペーサーです。業界用語では「さいころ」なんて言われたりするものです。

見たまんまですね。

配筋後、もう少し遠目で見た写真です。

では次回に続きます。

- 2023.07.16

-

はじめまして、Iです。

はじめましてと申しましても入社したばっかりとかではなくSUDOホーム17年生なんです。過去の「見せます建築現場」に登場したことはありましたが、

アーカイブから消えてしまっているようなので改めまして。久しぶりの執筆なのでたどたどしい文章になってしまうかもですが、最後までお付き合いください。

それでは早速、今回の見せます建築現場の「いえの中には」をご紹介します。

「いえの中には」

中にはの「~は」という助詞にの後ろにどんな述語がくっついてくるのか。

何とも意味深なネーミングですよね。結論からお伝えしますと、ただシンプルに「中庭のある家」です。

中庭はお施主様のご要望の1つでもありましたので。「そんな安直な。」と思いましたでしょ。

ただ、皆さんがイメージしている中庭と、おそらくちょっと違うんじゃないかな?と思います。え?どんな中庭?という期待感を含め「いえの中には」という、遊び心のあるネーミングにしました。

お施主様ご自身で間取りを考えたりもしてくださり、

最終的にはお施主様とSUDOのコラボレーションプランになりました。他にも、

・住宅性能評価、建設性能評価の取得

・長期優良住宅(耐震等級3)などなど盛りだくさんですので、その辺りも追ってご紹介していければと思っています。

それでは、いよいよ現場の方へ。

基礎屋さんに地縄を張ってもらいました。

「縄じゃないじゃん。スズランテープでしょ?」

昔は地面に縄を張っていたから・・・というのは聞き飽きてますよね。

うっすら中庭部分も見えていますが、

ここが中庭かな?

こっちが中庭かな?

中庭についてはもう少し工事が進んでからご紹介します。

数年ぶりの現場進捗の更新で、筆が乗ってきたところですが今日はこの辺で。

次回、基礎工事に続きます。